男根が子宮口に当り、さらにその輪郭に沿って奥のほうへ潜りこんで貼り付いたようになってしまうとき、細い柔らかい触手のようなものが伸びてきて搦まりついてくる場合が、稀にある。小さな気泡が次々に弾ぜるような感覚がつたわってくる(吉行淳之介『暗室』)

|

|

|

因果ですね、と抱かれた後で女がつぶやいたのもあの晩のことになる。それまでに幾夜かさねてもほぐれず、その晩もかわらず硬かった女のからだが、遠くから風の渡ってくる音にすくんだのを境に、ひと息ごとにほどけて、男の動きにこたえてどこまでも受けいれるようになり、人の耳をおそれて音をひそめあうような、長いまじわりとなり、ようやくはてて、なごりの息のおさまっていく下から女が何を言い出すことかと、男がこんな始末になったことにあきれて待つうちに、その言葉が女の口から出た。

前世で寝たことがあるんですよ、今夜初めて知りました、とその面相のまま言った。(古井由吉『蜩の声』除夜)

|

|

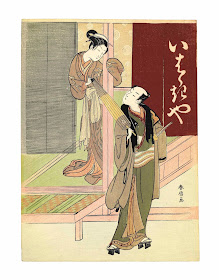

『花鳥余情 吾妻源氏』歌川国貞,1837年

|

………………

「春画とは?有名な春画の浮世絵140選」ってのはよくまとまっていてとってもいいよ。こういうのをみて「江戸時代の性はおおらかだった」と単純に言ってしまうのはまずいんだろうが。不義密通はタテマエとしては死刑だったんだから。

いまのリンクなかにはないが、国貞には浮気がバレた妻ーーその妻と押し入れに隠れている間男を亭主がひっ捕まえる春画もある。

いまのリンクなかにはないが、国貞には浮気がバレた妻ーーその妻と押し入れに隠れている間男を亭主がひっ捕まえる春画もある。

|

「絵本開談夜之殿」歌川国貞1826年

|

以下、「御定書百箇条」についていくらか示そう。以前にネット上から拾ったんだが、どこで拾ったのか失念。リンク元を示さず掲げる。

公事方御定書(くじかたおさだめがき、くじがたおさだめがき)は、江戸幕府の基本法典。享保の改革を推進した8代将軍・徳川吉宗の下で作成され、寛保2年(1742年)に仮完成した。上巻・下巻の2巻からなり、上巻は司法警察関係の基本法令81通を、下巻は旧来の判例に基づいた刑事法令などを収録した。特に下巻は御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)と呼ばれている。

|

御定書百箇条(四十八条)密通御仕置之事

(従前々之例)

一密通いたし候妻 死 罪

(同)

一密通之男 死 罪

(寛保三年追加)

一密通之男女共に。夫殺候はゞ 無紛におゐては 無構

(追加)(同)

一密夫を殺。妻存命に候はゞ。其妻 死 罪

但若密夫逃去候はゞ妻は夫之心次第に可申付。

|

だが実際は内済(示談)を基本としていたらしい。

|

妻の密通について注意すべきは、これに関して、夫より吟味を願い出た場合、奉行所では直ちに吟味に取りかからず、まず内済させる方針であったことです。延享二年(一七四五)八代将軍吉宗からの質問に対して、御定書掛りの寺社奉行大岡越前守らは、左のような請書を差し出しています。

一密夫を捕え訴出、或ハ密通之儀、見届候由吟味願候事も

度々これ有り候哉、其節ハ則吟味ニ取懸り候哉、

此儀、度々願出候儀御座無く候、稀ニ願出申候、左候えバ、

吟味仕候、

一又ハ実否も相知れず候故、名主家主等ニ取捌せ、

其上済申さざる時、吟味致し候哉、

此儀願出候えバ、雙方名主家主五人組立合、幾日迄之内、

内証ニて相済ます可く候、埓明けず候ハヾ、雙方召連れ出ず

可き旨裏書差紙遣わし、両人出候ハ、吟味仕り候、

これによると、夫が密夫を捕えて訴え出たり、密通を見届けたといって吟味を願い出ることは、あることはあるが、稀であった。訴出があると、普通の犯罪の場合のように奉行所では差紙でその密夫と名指しされた者を召喚しないで、双方(本夫と密夫として名指された者)の名主家主五人組が立ち合って、幾日までの間に、内証で、その事件をすますべきである、もし期日内に埓が明かないときに、双方を召連れ出ずべき旨の裏書差紙を遣わして、両人が出頭すれば、吟味したというのです。

(中略)

ところで、裁判上の内済の場合でも、裁判外の内済の場合でも、密夫より夫に対し、内済金を出すのが普通の例でしたが、それは江戸では七両二分ときまっていました。七両二分というのは、享保十年(一七二五)に享保大判(十両)一枚が小判で七両二分にあたると定めたので、大判一枚を渡すという意味です。

古川柳に。

据えられて七両二分の膳を喰ひ

とあります。(石井良助『第四江戸時代漫筆「人殺・密通」』)

|

荷風は鈴木春信を浮世絵師のなかで最も愛しているといっている。まだ若い大正3年、30代半ばの論だからその後もそうだったのかどうかはわからないが。

|

浮世絵板画は元禄享保の丹絵漆絵より寛保宝暦の紅絵となり、明和年間に及び鈴木春信によりてここに始めて精巧なる彩色板刻の技術を完成し、その佳麗なるが故を以て吾妻錦絵の名を得るに至れり。春信出でて後、錦絵は天明寛政に至り絢爛の極に達し、文化以後に及びて忽ち衰頽を醸すに至れり。今これら浮世絵各時代の制作品を把つてこれを通覧するに、余は鈴木春信の板画によりて最も深き印象を与へられたり。(…)春信の板画は過去の粗大と将来の繊細との中間に立ちて独り温雅優美の情を恣にするものといふべきなり。(永井荷風『江戸芸術論』)

|

|

「梅折る美人」鈴木春信1767-68年頃

|

同じ浮世絵師といっても春信の時代と国貞の時代はまったく違うんだろう。人格形成期の50年の隔たりは大きい。とくに文化的変容がそのあいだにあったときはことさら。吉行や古井由吉という昭和の文化といまの時代の文化がまったく異なるように。

携帯電話、インターネット、そしてSNSの普及は、知らないまにその前後の世代のあいだの決定的溝を刻んでいるのではないか。人と文化を大きく変え、性愛の形ももちろん大きく変貌している筈。

いまどき、男女が本気になって交わるというのも、アナーキーかもしれませんよ。(『人生の色気』)

鈴木春信は、享保10年生- 明和7年死(1725-1770)

歌川国貞は、天明6年生- 元治元年死(1786-1865)

年号

|

西暦

|

年号

|

西暦

|

||

慶長

|

けいちょう

|

1596年~1615年

|

延享

|

えんきょう

|

1744年~1748年

|

元和

|

げんな

|

1615年~1624年

|

寛延

|

かんえん

|

1748年~1751年

|

寛永

|

かんえい

|

1624年~1644年

|

宝暦

|

ほうれき

|

1751年~1764年

|

正保

|

しょうほう

|

1644年~1648年

|

明和

|

めいわ

|

1764年~1772年

|

慶安

|

けいあん

|

1648年~1652年

|

安永

|

あんえい

|

1772年~1781年

|

承応

|

じょうおう

|

1652年~1655年

|

天明

|

てんめい

|

1781年~1789年

|

明暦

|

めいれき

|

1655年~1658年

|

寛政

|

かんせい

|

1789年~1801年

|

万治

|

まんじ

|

1658年~1661年

|

享和

|

きょうわ

|

1801年~1804年

|

寛文

|

かんぶん

|

1661年~1673年

|

文化

|

ぶんか

|

1804年~1818年

|

延宝

|

えんぽう

|

1673年~1681年

|

文政

|

ぶんせい

|

1818年~1830年

|

天和

|

てんな

|

1681年~1684年

|

天保

|

てんぽう

|

1830年~1844年

|

貞享

|

じょうきょう

|

1684年~1688年

|

弘化

|

こうか

|

1844年~1848年

|

元禄

|

げんろく

|

1688年~1704年

|

嘉永

|

かえい

|

1848年~1854年

|

宝永

|

ほうえい

|

1704年~1711年

|

安政

|

あんせい

|

1854年~1860年

|

正徳

|

しょうとく

|

1711年~1716年

|

万延

|

まんえん

|

1860年~1861年

|

享保

|

きょうほう

|

1716年~1736年

|

文久

|

ぶんきゅう

|

1861年~1864年

|

元文

|

げんぶん

|

1736年~1741年

|

元治

|

げんじ

|

1864年~1865年

|

寛保

|

かんぽう

|

1741年~1744年

|

慶応

|

けいおう

|

1865年~1868年

|

江戸文化比較

|

|||

文化

|

寛永文化

|

元禄文化

|

化政文化

|

時代

|

17世紀前半

|

17世紀終わり頃から18世紀初頭

|

19世紀初頭頃から19世紀半ば

|

寛永年間を中心として前後、約80年

|

元禄時代(1688年 - 1707年)が中心

|

文化・文政期(1804年~1829年)が中心

|

|

担い手

|

皇族・公家、武家、僧侶、上層町人 等、京都の上層社会の人々が担い手。

天皇・公家・僧侶は政治的には遠避けられたが、文化の担い手となった。

|

上方豪商・(武士出身者)

|

一般の町人

|

特徴

|

桃山文化を継承。体制に順応。

朱子学を主とした儒学が社会に普及。家康は藤原惺窩の講義を聞き、その門人林羅山を登用した。

木版印刷術の発達にともない、仏教、儒学の本とともに、仮名草子(平易な平仮名を用いた教訓本)などがひろまった。

|

現実主義。合理的で洗練。

武士や庶民の間から多くの学者がでて、社会の現実にそった独創的な学問が、各種の分野で 発達した。町人や豊かな農民は、前の時代からの庶民文化の伝統を受け継いで、人間としての欲求を率直に追求し、封建社会 の秩序に縛られながらも、現世的で開放的な新しい文化を育てた。

華美を好む風潮は、まず町人たちにひろがった。女性のあいだでは派手な 色や柄の小袖が流行し、髪形にも工夫がこらされた。 朝廷や幕府の行事が民間にもとりいれられ、元旦、七草、節分、桃の節句、端午の節句、七夕などが祝われるようになった。

|

江戸の武士、町人の生活が華美となり、通俗的で享楽的な傾向が強い文化であった。江戸町人の間で、 都会風の洗練された「通」、「粋」が尊ばれ、それに反するものは野暮と見下された。 表面は質素、裏面に華美。風刺、皮肉をきかせて、楽しむ傾向。社会の各層の好みで、様々な文芸が出現。

|

背景

|

戦国乱世が終結したことで京都の公家、武家、上流階級の町人たちが文化を主導した。確立期にあたったことから、作目川の多くに、体制へ順応

|

内陸都市であった京都は水運ネットワークに乗る事が出来ずに経済的に低迷期に入り、代わりに上方の経済的中心となった大坂を中心とした元禄文化が花開く事になる。

|

18世紀中頃から、江戸の経済発展がめざましく、文化の中心も上方から江戸に移った。江戸、大阪、京都を中心とする商品流通の発展や、都市と農村との交流によって、文化は地方でも町人や富農層のあいだで、独自の光を放つ小文化か開花するケースが多く見られた。これは、人々が旅行などを通じて頻繁に移動するようになり、文化の交流や情報交換が激増したためと考えられる

|

建築

|

・日光東照宮

・桂離宮

・修学院離宮

・清水寺本堂

|

・東大寺大仏殿

・六義園

・栗林公園

・後楽園

|

|

美術

工芸

|

修学院離宮絵画の分野。

・俵屋宗達の風神雷神図屏風

・狩野探幽の大徳寺方丈襖絵。

・久隅守景の夕顔棚納涼図屏風。

・書(角倉素庵・近衛信尋)

・絵画(俵屋宗達・狩野探幽)

・陶芸(野々村仁清)

|

・尾形光琳(おがたこうりん)による紅白梅図屏風、燕子花図屏風、それから風神雷神図屏風

・土佐光起による秋郊鳴鶉図(しゅうこうめいじゅんず)

・住吉具慶による洛中洛外図巻

・菱川師宣による見返美人図などの浮世絵

|

版画では、多彩な色彩を表現できる技術が向上し、そのような技術で作られた版画は錦絵と呼ばれた。

|

学問

|

歴史書の編纂「本朝通鑑」、「大日本史」

山鹿素行の「聖教要録」、伊藤仁斎・東涯父子は論語を原文に即してわかりやすく解釈。荻生徂徠、古学。宮崎安貞の「農業全書」、貝原益軒の「大和本草」、渋川晴海(安川算哲)の貞享暦、関孝和の和算

|

||

文学

|

文学(安楽庵策伝・三浦為春・松永貞徳・烏丸光広など)・儒学(石川丈山・林羅山・堀正意)・禅(沢庵宗彭・一糸文守・鈴木正三)・寛永の三筆(近衛信尹・松花堂昭乗・本阿弥光悦)

|

・井原西鶴による好色一代男、好色五人女、武道伝来記、日本永代蔵

・松尾芭蕉による奥の細道

・近松門左衛門による曽根崎心中、国姓翁合戦

|

風刺や皮肉を特色とした黄表紙。遊里での通人の遊びを描いた洒落本。寛政の取り締まりにより、 洒落本は滑稽本と人情本に分かれた。人情本は恋愛小説であり、天保の改革で衰えた。 南総里見八犬伝。古事記伝。政治・社会の出来事や日常の生活を風刺する川柳が流行した。

また、文学では、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』のように、庶民生活を面白おかしく描いた、滑稽な作り話が好まれた。

|

工芸

|

本阿弥光悦による、舟橋蒔絵硯箱

酒井田柿右衛門という有田(佐賀県)の陶工による色絵花鳥文深鉢。茶の湯(千宗旦・金森宗和・小堀遠州)・生け花(後水尾天皇・池坊専好)

|

歌舞伎、上方に坂田藤十郎、江戸に市川団十郎

|

|

荷風がいうように春信は実に《独り温雅優美の情を恣にするものといふべきなり》だよ。