s'il n'y avait pas le verbe être, il n'y aurait pas d'être du tout.(セミネールⅩⅩⅠ)

存在論は、言語のなかの繋辞 copula の使用に脚光を浴びせる、繋辞をシニフィアンとして分離してだ。「あるêtre」という動詞に囚われることは…ひどく危険な大仕事だよ。そこには何もないのだがね、主人の言説(discours du maître )、つまり「私が有るm'être」という言説が、「有るêtre」という動詞を強調しなかったら。(セミネールⅩⅩ)

「シニフィアン〈一〉 l'Un-signifiant」、主人のシニフィアン、こいつが諸悪の根源さ、ーーなどとはラカンは言っていないよ、たぶんね

《横棒barreの機能はファルスと関係ないわけではない》

la fonction de la barre n'est pas sans rapport avec le phallus. (Séminaire XX ENCORE Staferla 版 p.51)

ソシュールのS/s(意味するもの/意味されるもの)に言及している箇所だが、主語/述語としてもいいだろう(?)。やっぱりファルスのシニフィアンとは「/」のことさ。つまり繋辞だろ

象徴界と現実界を分ける棒線は、厳密に象徴界の内部のものである。というのは、その棒線が、象徴界が「それ自身になる」のを妨げるのだから。シニフィアンにとっての問題は、現実界に触れ得ないことではなく、「それ自身に到達する」ことが出来ないことだ。シニフィアンに欠けているものは、特別な言語の対象ではなく、「シニフィアン」自身、棒線を引かれない、何物にも邪魔されない〈一者 l'Un〉である。(ジジェク『為すところを知らざればなり』For They Know not What They Do; Enjoyment as a Political Factor - Slavoj Žižek 1996 私訳ーー“A is A” と “A = A”)

ところで繋辞とはなんだったか?

当面、 EverNote の引き出しを探ってみると、

辻村公一はハイデガーの《Sein und Zeit》を『有と時』と訳しているが、有とは繋辞としての有のことだと説明している、などという文が出てくる。

…………

個々の哲学的概念は、けっして任意にそれ自身だけで生ずるものではなく、相互の関係関連のうちの成長するものである。また、それが一見いかに唐突に任意に思考の歴史のなかにあらわれていようとも、じつは一つの体系に属しているのであって、さながらある大陸に棲むすべての生物が一つの系統に属するようなものである。―――以上の事実は、この上なく異なった哲学者たちも、結局は、ある考えられうべき根本方式を、つねにくりかえししかも確実にみたしているということによっても察知されよう。

かれらは目にみえぬ呪縛の圏内にあって、同じ軌道をつねにふたたびまわってゆく。かれらはその批判的ないし体系的意志をもって、互いに、独立しているように感じているではあろう。しかも、彼らの内のなにものかがつねに彼らを導いている。なにものかが、すなわち、彼の生得の概念の体系と類縁が、彼らを一定の順序にしたがってつぎつぎと駆り立てていく。

事実、彼らの思考は発見ではなく、むしろ再認識、回想、それらの概念がかつてそれより生れきたりしところの遠きいにしえの霊魂の共有財への復帰であり、帰郷である。このかぎりにおいて、哲学することは最高級の隔世遺伝の一種である。インド・ギリシャ・ドイツのすべての哲学的思考に通ずるおどろくべき血縁の類似は、簡単に説明される。ここには言葉の類縁がある。されば、文法の共通の哲学によって―――すなわち、同じ文法的機能による無意識の支配と指導によって―――はじめから、哲学体系が同質の展開と順列をなすべき定めをもっていることは、避けがたいことである。同時に、世界解釈の他の可能性への道がとざされてあることも、さけがたいことである。ウラル=アルタイ語においては、主語の概念がはなはなだしく発達していないが、この語圏内の哲学者たちが、インドゲルマン族や回教徒とは異なった目で「世界を眺め」、異なった途を歩きつつあることは、ひじょうにありうべきことである。ある文法的機能の呪縛は、究極において、生理的価値判断と人種条件の呪縛でもある。(ニーチェ『善悪の彼岸』)

◆上記の引用への柄谷行人の叙述

ニーチェのいう「ウラル=アルタイ語」に属する日本人は、主語から脱しようとする西洋人の努力がいかに困難かを想像することができる。もちろん、その逆に主語(主体)を確立しようとしてきた近代日本の経験によって、である。「主語」がいつも暴力的規制力をもつ西洋の文法において、主語という場所の不在を唱えること自体が困難なのだ。主語(意味されるもの)がいつも述語(意味するもの)の優位にたつという構造がそこにはつきまとっている。

さらにいえば、be動詞は論理学と存在論を自然かつ自明なものとしている。たとえば、“The dog runs”は“The dog is running.”に変形可能であるが、その結果あらゆる出来事や活動に“存在”が介在することになるし、またそのisは繋辞として“The dog is an animal.”というのと同じ論理的判断になってしまうのである。論理学と存在論は、いわば文法的な習性として、西洋の形而上学を不可避的なものにしてきたといってよい。しかし、「貨幣の形而上学」という観点からみるならば、このことはけっして西洋に固有のことがらではありえない。

たとえば、古典経済学は、「商品Aの価値はこれこれで“ある”」と考える。それゆえに、価値は本質(であるところのもの)である。これに対して、マルクスは、「商品Aの価値はBの使用価値によって意味される」といいかえる。ここでは、「存在」は「関係」に変形され、意味するものとしての使用価値が価値に優越している。私が「貨幣の形而上学」とよぶのは、貨幣形態が「関係」を「存在」たらしめるからである。マルクスがそこでやろうとしてのは、主語と述語の転倒ということとはちがっている。(柄谷行人『マルクスその可能性の中心』)

オメデトウ! 日本には繋辞などというものはない。だから存在論などという厄介なものは欧米かぶれの連中にまかしとけ!

時枝は、英語を天秤に喩えた。主語と述語とが支点の双方にあって釣り合っている。それに対して日本語は「風呂敷」である。中心にあるのは「述語」である。それを包んで「補語」がある。「主語」も「補語」の一種類である! (私はこの指摘を知って雷に打たれたごとく感じた)。「行く」という行為、「美しい」という形容が同心円の中心にある。対人関係や前後の事情によって「誰が?」「どこへ?」「何が?」「どのように?」が明確にされていない時にのみ、これを明言する。(中井久夫「一つの日本語観」『記憶の肖像』所収)

主体的な総括機能或いは統一機能の表現の代表的なものを印欧語に求めるならば、A is Bに於ける“is”であって所謂繋辞copulaである。copulaは即ち繋ぐことの表現である。印欧語に於いては、その言語の構造上、総括機能の表現は、一般に概念表現の語の中間に位して、これを統合する。従ってこれを象徴的に、A-Bの形によって表すのであって、copulaが繋辞と呼ばれる所以である。右のような総括方式における統一形式を私は仮に天秤型統一形式と呼んでいる。この様な形式に対して、国語はその構造上、統一機能の表現は、統一され総括される語の最後に来るのが普通である。

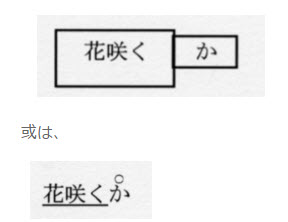

花咲くか。

といった場合、主体の表現である疑問の「か」は最後に来て、「花咲く」という客体的事実を包む且つ統一しているのである。この形式を仮に図をもって示すならば。

の如き形式を以て示すことが出来る。この統一形式は、これを風呂敷型統一形式と呼ぶことが出来ると思う。(時枝誠記『国語学原論』)

で、「エディプスの斜陽」の時代は、どこの国も主人のシニフィアンがあやうくなってるのだから、日本は非存在論の先進国さ

藤田博史スキーマは、たぶんこれからどの国でも(とくに欧米先進諸国では)適用できるよ

つまり、いわゆるサンブランを介した鏡像的な他者との言説、「日本的幻想」スキーマというやつだ。

aー$ がエス Le Ça 、-φーAsーφ が自我 Le moi、AーΦ が超自我 Le surmoi に呼応しています。したがって、日本的幻想の特徴は、他者のサンブランがあたかも大文字の他者のように振る舞ってしまうところにあります。(藤田博史)

※いつのまにかそう成る「会社主義corporatism」

サンブランAsを介しての自我ー理想自我のあいだを揺れ動くナルシシズム(「みせかけsemblant」の趣味などを介しての「私に似た」他の人々、競争や相互承認といった鏡像的関係を結ぶ私の同類たちとの湿った瞳の交し合いやら頷き合い、羨望など)は、ツイッター上などで、モロにみられるじゃないか

これは藤田博史氏いうところの「想像的ディスクール」であるな、そこの「きみ」!

本日はタメシに、オレも想像的ディスクールで書いてんのさ、わかるだろ?

ーーダイジョウブさ、「名高い」評論家でもそうらしいから。

…………

柄谷行人は「日本精神分析再考(講演)(2008)」にて、ラカンの日本語論に触れながら、今までは《個人において集団的なものがどのように伝わるのか。それに関しては、どうもはっきり》しなかったととしたあと、次ぎのようにいっている。

やっぱり日本がヘンなやつが揃っているとしたら(欧米基準では)、繋辞が機能しない風呂敷言説のせいじゃないかい? それとも「助詞」が繋辞のかわりってわけかい?

やっぱり、せめて漢文体でも復活しないと、ラチがあかないぜ

それとも「こごしくこちたい」、いかにも欧米文法を基準にしているにちがいない「インテリくん」たちの文体かい? あれでは言葉が「濡れて」ないんだよ

…………

こうした末尾の助動詞の問題、そして「は」か「が」かという繋辞となる助詞の問題を総括して森は「日本語には命題がありえない」と結論付ける。森によれば私的二項関係によって現実の陥入した表現しか出来ない日本語においては命題がないので思想もありえないということになる。

…………

※追記

そういえば、ロラン・バルトは次ぎのように書きつつ、日本語を羨ましがっているのだったな・・・

サンブランAsを介しての自我ー理想自我のあいだを揺れ動くナルシシズム(「みせかけsemblant」の趣味などを介しての「私に似た」他の人々、競争や相互承認といった鏡像的関係を結ぶ私の同類たちとの湿った瞳の交し合いやら頷き合い、羨望など)は、ツイッター上などで、モロにみられるじゃないか

これは藤田博史氏いうところの「想像的ディスクール」であるな、そこの「きみ」!

人称代名詞と呼ばれている代名詞。すべてがここで演じられるのだ。私は永久に、代名詞の競技場の中に閉じこめられている。「私〔je〕」は想像界を発動し、「君〔vous〕」と「彼〔il〕」は偏執病(パラノイア)を発動する。……『彼自身によるロラン・バルト』)

本日はタメシに、オレも想像的ディスクールで書いてんのさ、わかるだろ?

ーーダイジョウブさ、「名高い」評論家でもそうらしいから。

内田樹の文章は、客観性に乏しく、一人芝居的。殆どの話題や対象は、自分流に改変され、あたかも幼児が玩具を自分の周りに散らかして、そのなかで空想物語を作り続けているようだ。自分の空想のなかで、対象どうしの関係を想像的に決めて語り続ける。語りは「私は~」という一人称で連続してゆく。つまり、論考自体が自閉的な性質を持っている。精神分析ではこういう語りを「想像的ディスクール」と呼んでいる。すべての価値は判断主体である「私」との双数的関係のなかで決まっており、何でも言えるし、何を言っても仕方のない領野である。

したがって、「私」の物語は外部に向かって開かれていないので、時々その信憑性を確かめたくなって、外の世界にちょっかいを出すのだろう。そしてすぐ自分の殻のなかへと避難する。子供がよくやる「ピンポンダッシュ」に見られるような、幼児的な自我の防衛機制である。……(藤田博史→内田樹)

…………

柄谷行人は「日本精神分析再考(講演)(2008)」にて、ラカンの日本語論に触れながら、今までは《個人において集団的なものがどのように伝わるのか。それに関しては、どうもはっきり》しなかったととしたあと、次ぎのようにいっている。

ところが、ラカンはそのような問題をクリアしたと思います。それは彼が無意識の問題を根本的に言語から考えようとしたからです。言語は集団的なものです。だから、個人は言語の習得を通して、集団的な経験を継承するということができる。つまり、言語の経験から出発すれば、集団心理学と個人心理学の関係という厄介な問題を免れるのです。ラカンは、人が言語を習得することを、ある決定的な飛躍として、つまり、「象徴界」に入ることとしてとらえました。その場合、言語が集団的な経験であり、過去から連綿と受け継がれているとすれば、個人に、集団的なものが存在するということができます。

このことは、たとえば、日本人あるいは日本文化の特性を見ようとする場合、それを意識あるいは観念のレベルではなく、言語的なレベルで見ればよい、ということを示唆します。(柄谷行人「日本精神分析再考(講演)(2008)」)

やっぱり日本がヘンなやつが揃っているとしたら(欧米基準では)、繋辞が機能しない風呂敷言説のせいじゃないかい? それとも「助詞」が繋辞のかわりってわけかい?

やっぱり、せめて漢文体でも復活しないと、ラチがあかないぜ

今余ガ思フマヽヲ書キ綴リテ、

世ノ好古家ニ質サントス。

定メテ其ノ心ニ逆カフコトモ有ランナレド、

ソハ余ガ一家言トシテ宥シ給ヒネ。「好古小言」濹上漁史

それとも「こごしくこちたい」、いかにも欧米文法を基準にしているにちがいない「インテリくん」たちの文体かい? あれでは言葉が「濡れて」ないんだよ

いかに原文に通じている人も、全身を戦慄させるほどにはその言語によって総身が「濡れて」いると私は思わない。よい訳とは単なる注釈の一つの形ではない。母語による戦慄をあなたの中に蘇えらせるものである。「かけがえのない価値」とはそういうことである。(中井久夫「訳詩の生理学」)

…………

※参考:「命題がたてられない」

“Le cheval court.”という仏文を日本語にする場合、「馬は走る」という風に「馬」を主格にし、それに動詞「走る」を加えてみても、文法的には全く正しいけれど日本語としてはどうも変である。……勿論「馬が(原文は傍点)走る」と言うことは出来る。しかしそれはもう明らかに“Le cheval court.”の訳ではなく “Un cheval court.”の訳であり、現実との関連はずっと密接である。それは一頭の馬が走っている光景(原文は傍点)と結びつく文章であって、現実が文章の中にその影を明らかに落としている(森有正「日本人とその経験(b)」)

こうした末尾の助動詞の問題、そして「は」か「が」かという繋辞となる助詞の問題を総括して森は「日本語には命題がありえない」と結論付ける。森によれば私的二項関係によって現実の陥入した表現しか出来ない日本語においては命題がないので思想もありえないということになる。

命題の形をとることは、主語が三人称として客体化され、それに対して主体が判断を下すということになる。判断には肯定、否定、条件などがあるが、それらの可能性の間から主体は選ぶことが出来る。こうしてあるもの、あるいは事柄に関して命題が建てられる。あるいは観念が確保され、その観念相互の間の論理的な関係も次第に明らかにされて、一つの思想が形成されて来る。ただその際必要なことは、そういう操作は、凡て言葉が命題を構成することによって行われるのであるが、その言葉は、それ自体の中に意味を荷なう概念であって、その言葉の中に「現実陥入」が絶対に起ってはならないのである。それが起ると精神はその自由な操作を行うことが出来なくなり、現実との接触から起る「情動」に左右されて精神であることを止めてしまう(同前)。

…………

※追記

そういえば、ロラン・バルトは次ぎのように書きつつ、日本語を羨ましがっているのだったな・・・

……主体と神は、追いはらっても追いはらっても、もどってくる。わたしたちの言語のうえに跨がっているからである。これらの事実やほかのさまざまな事実などから、確信することになる。社会を問題にしようと主張するときに、そうするための(道具になる)言語の限界そのものをまったく考えずに問題にしようとしても、いかに愚かしいことであろうか、と。それは、狼の口のなかに安住しながら狼を殺そうと望むようなものだからである。したがって、わたしたちにとっては常軌を逸している文法を習ってみること。そうすれば、すくなくとも、わたしたちの言葉のイデオロギーそのものに疑念をいだくようになる、という利点はもたらされるであろう。(ロラン・バルト『記号の国』pp.15-17 石川美子訳)

……日本語には機能接尾辞がきわめて多くて、前接語が複雑であるという特徴から、つぎのように推測することができる。主体は、用心や反復や遅滞や強調をつうじて発話行為を進めてゆくのであり、それらが積み重ねられたすえに(そのときには単なる一行の言葉ではおさまらなくなっているだろうが)、まさに主体は、外部や上部からわたしたちの文章を支配するとされているあの充実した核ではなくなり、言葉の空虚な大封筒のようになってしまうのである、と。したがって、西欧人にとっては主観性の過剰のようにみえること(日本人は、確かな事実ではなく印象を述べるらしいから)も、かえって、空虚になるまで細分化され微粒化されて言語のなかに主体が溶解し流出してゆくようなこといなってしまうのである。(『記号の国』p15)

.jpg)

.jpg)

.jpg)