|

こういう言い方をするとマジメに研究している人に怒られるかもしれないが、ある程度フロイトラカンの用語の内実を掴んでしまえば、ラカン語彙をフロイト語彙と結びつける仕方はパズルみたいなものだ。

|

|

たとえばラカンはこう言っている。

|

|

ひとりの女はサントームである [une femme est un sinthome] (Lacan, S23, 17 Février 1976)

|

|

ジャック=アラン・ミレールの注釈をひとつ介入させよう。

|

|

ラカンがサントームと呼んだものは、彼がかつてモノと呼んだものの名、フロイトのモノの名である[Ce que Lacan appellera le sinthome, c'est le nom de ce qu'il appelait jadis la Chose, das Ding, ou encore, en termes freudiens](J.A. Miller, Choses de finesse en psychanalyse X, 4 mars 2009)

|

|

すると、ひとりの女はモノである、となる。

モノとは?

|

|

モノの概念、それは異者としてのモノである[La notion de ce Ding, de ce Ding comme fremde, comme étranger](Lacan, S7, 09 Décembre 1959)

|

|

こうして、ひとりの女は異者となり、次の文とピッタンコとなる。

|

|

ひとりの女は異者である[une femme, …c'est une étrangeté. ](Lacan, S25, 11 Avril 1978)

|

|

もうひとつミレールの注釈介入させよう。

|

|

サントームは固着である[Le sinthome est la fixation]. (J.-A. MILLER, L'Être et l'Un, 30/03/2011、摘要)

|

|

上に見たように「ひとりの女=サントーム=モノ=異者」であり、次のフロイト文とピッタンコになる。

|

|

原抑圧と同時に固着が行われ、暗闇に異者が蔓延る[Urverdrängung… Mit dieser ist eine Fixierung gegeben; […]wuchert dann sozusagen im Dunkeln, fremd erscheinen müssen, ](フロイト『抑圧』1915年、摘要)

|

|

|

もっとも次のことは知っておかねばならない。

|

|

固着概念は、身体的な要素と表象的要素の両方を含んでいる[the concept of "fixation" … it contains both a somatic and a representational element](ポール・バーハウ Paul Verhaeghe, BEYOND GENDER, 2001年)

|

これが判別できず、フロイトラカンの研究者たちは、1960年代からおそらく40年近く揉めていた。それは、ラカンの弟子筋ラプランシュ・ポンタリスの『精神分析用語辞典』(1967年)の、今から思えばとんでもない原抑圧の定義を初めとして、である。いまだってほとんどの研究者はわかっていない。それは表象代理 Vorstellungsrepräsentanz(欲動の表象代理 Vorstellungs-repräsentanz des Triebes)、あるいは欲動代理 Triebrepräsentanzについてだ。フロイトの記述の曖昧さもあり、ラカン自身彷徨った。

|

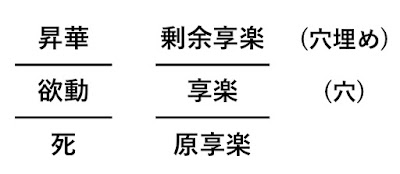

次の「一者のシニフィアン」が表象的要素、「享楽」が身体的要素だが、ジャック=アラン・ミレールでさえ(私の知る限りだが)真に明瞭に示すようになったのはこの2011年であり、フロイトの『抑圧』論文(1915年)からほとんど100年かかったことになる。

|

|

単独的な一者のシニフィアン[singulièrement le signifiant Un]…私は、この一者と享楽の結びつきが分析経験の基盤だと考えている。そしてこれが厳密にフロイトが固着と呼んだものである[je le suppose, c'est que cette connexion du Un et de la jouissance est fondée dans l'expérience analytique, et précisément dans ce que Freud appelait Fixierung, la fixation. ](J.-A. MILLER, L'Être et l'Un, 30/03/2011)

|

|

仏女流ラカン派第一人者コレット・ソレールにおける「原抑圧=固着」の把握も2010年前後からのものであり、真の明言はわずか4年前のことだ。

|

|

精神分析における主要な現実界の到来は、固着としての症状・シニフィアンと享楽の結合としての症状である。l'avènement du réel majeur de la psychanalyse, c'est Le symptôme, comme fixion, coalescence de signifant et de jouissance(Colette Soler, Avènements du réel, 2017年)

|

………………

以下、別のパズルの材料をいくつか列挙する。どうぞテキトーに組み合わせて下さい。

|

|

モノは母である[das Ding, qui est la mère] (Lacan, S7, 16 Décembre 1959)

|

|

(メラニー)クラインの分節化は次のようになっている、すなわちモノの中心的場に置かれるものは、母の神秘的身体である[L'articulation kleinienne consiste en ceci : à avoir mis à la place centrale de das Ding le corps mythique de la mère, ](Lacan, S7, 20 Janvier 1960)

|

|

|

|

欲望は大他者からやってくる、そして享楽はモノの側にある[ le désir vient de l'Autre, et la jouissance est du côté de la Chose](Lacan, E853, 1964年)

|

|

大他者とは父の名の効果としての言語自体である [grand A…c'est que le langage comme tel a l'effet du Nom-du-père.](J.-A. MILLER, Le Partenaire-Symptôme, 14/1/98)

|

|

ラカンは、享楽によって身体を定義するようになる[Lacan en viendra à définir le corps par la jouissance](J.-A. MILLER, L'Être et l 'Un, 25/05/2011)

|

|

|

父の名は象徴界にあり、現実界にはない。le Nom du père est dans le symbolique, il n'est pas dans le réel. ( J.-A. MILLER, - Pièces détachées - 23/03/2005)

|

|

象徴界は言語である。Le Symbolique, c'est le langage(Lacan, S25, 10 Janvier 1978)

|

|

|

フロイトのモノを私は現実界と呼ぶ[La Chose freudienne …ce que j'appelle le Réel ](ラカン, S23, 13 Avril 1976)

|

|

モノは享楽の名である[das Ding…est tout de même un nom de la jouissance](J.-A. MILLER, Choses de finesse en psychanalyse XX, 10 juin 2009)

|

|

フロイトはモノを異者とも呼んだ[das Ding…ce que Freud appelle Fremde – étranger. ](J.-A. MILLER, - Illuminations profanes - 26/04/2006)

|

|

|

|

享楽は真に固着にある。人は常にその固着に回帰する。[La jouissance, c'est vraiment à la fixation …on y revient toujours]. (Miller, Choses de finesse en psychanalyse XVIII, 20/5/2009)

|

|

女への固着(おおむね母への固着)[Fixierung an das Weib (meist an die Mutter)](フロイト『性理論三篇』1905年、1910年注)

|

|

母へのエロス的固着の残滓は、しばしば母への過剰な依存形式として居残る。そしてこれは女への隷属として存続する。Als Rest der erotischen Fixierung an die Mutter stellt sich oft eine übergrosse Abhängigkeit von ihr her, die sich später als Hörigkeit gegen das Weib fortsetzen wird. (フロイト『精神分析概説』第7章、1939年)

|

|

|

享楽は残滓 (а) による[la jouissance…par ce reste : (а) ](ラカン, S10, 13 Mars 1963)

|

|

フロイトの異者は、残存物、小さな残滓である[L'étrange, c'est que FREUD…c'est-à-dire le déchet, le petit reste](Lacan, S10, 23 Janvier 1963)

|

|

常に残存現象がある。つまり部分的な置き残しがある。〔・・・〕標準的発達においてさえ、転換は決して完全には起こらず、最終的な配置においても、以前のリビドー固着の残滓が存続しうる。Es gibt fast immer Resterscheinungen, ein partielles Zurückbleiben. […]daß selbst bei normaler Entwicklung die Umwandlung nie vollständig geschieht, so daß noch in der endgültigen Gestaltung Reste der früheren Libidofixierungen erhalten bleiben können. (フロイト『終りある分析と終りなき分析』第3章、1937年)

|

|

|

現実界のなかの異物概念(異者概念)は明瞭に、享楽と結びついた最も深淵な地位にある[une idée de l'objet étrange dans le réel. C'est évidemment son statut le plus profond en tant que lié à la jouissance ](J.-A. MILLER, Orientation lacanienne III,-16/06/2004)

|

|

まだまだ材料はいくらでもある。いま上に列挙した材料は前回の記事の引用とかぶさるところが多いが、そこには別の材料も掲げてある。だがいくらか難解になるので、ここではこの程度にしておく。

………………

|

※付記

いま上に列挙した材料には、ジャック=アラン・ミレールが次のように言う理由が隠されている。

|

|

確かにラカンは第一期に、女性の享楽[jouissance féminine]の特性を、男性の享楽[jouissance masculine]との関係にて特徴づけた。ラカンがそうしたのは、セミネール18 、19、20とエトゥルデにおいてである。

だが第二期がある。そこでは女性の享楽は、享楽自体の形態として一般化される [la jouissance féminine, il l'a généralisé jusqu'à en faire le régime de la jouissance comme telle]。その時までの精神分析において、享楽形態はつねに男性側から考えられていた。そしてラカンの最後の教えにおいて新たに切り開かれたのは、「享楽自体の形態の原理」として考えられた「女性の享楽」である [c'est la jouissance féminine conçue comme principe du régime de la jouissance comme telle]。(J.-A. MILLER, L'Être et l'Un, 2/3/2011)

|

|

女性の享楽の真の内実を掴むには、セミネール18から20のラカンではなく、セミネール21以降のラカンが重要である。巷間に流通しているセミネール20「アンコール」のラカンに依拠したままの女性の享楽の注釈は、完全にポイントを外している。重要なのは1974年以降のラカンである。

私のパズル頭では、ひとりの女は母への固着であり、女性の享楽とは、解剖学的女性における享楽ではなく、両性にある「母への固着の享楽」である。

|

享楽と反復と手と手を取り合っている[Jouissance et répétition ont partie liée] (François Bony, Jouissance et répétition, 2015)

|

|

|

つまり享楽自体としての女性の享楽は「母への固着の反復」、「母なる女への回帰」である。実はこれはセミネール17のラカンにも現れている。

|

|

反復は享楽の回帰に基づいている[la répétition est fondée sur un retour de la jouissance](Lacan, S17, 14 Janvier 1970)

|

|

(原母子関係には)母なる女の支配がある。語る母・幼児が要求する対象としての母・命令する母・幼児の依存を担う母が。女というものは、享楽を与えるのである、反復の仮面の下に。…une dominance de la femme en tant que mère, et : - mère qui dit, - mère à qui l'on demande, - mère qui ordonne, et qui institue du même coup cette dépendance du petit homme. La femme donne à la jouissance d'oser le masque de la répétition. (ラカン, S17, 11 Février 1970)

|

|

結局ラカンは、ほとんどすべてのフロイト学者たちが読み込めないところまで徹底的に追及した大いなるフロイト主義者だった。

|

|

ラカンは最も偉大なフロイディアンだった [Lacan a été le plus grand des freudiens](ジャン=ルイ・ゴー Jean-Louis Gault, Hommes et femmes selon Lacan, 2019)

|

|