◼️資本=価値に剰余価値を付け加えた自己増殖する運動 G -W - G ' (G + ⊿ G)

・・・この過程の全形態は、G -W - G 'である。G' = G + ⊿ G であり、最初の額が増大したもの、増加分が加算されたものである。この、最初の価値を越える、増加分または過剰分を、私は"剰余価値"[Mehrwert (surplus value)]と呼ぶ。この独特な経過で増大した価値は、流通内において、存続するばかりでなく、その価値を変貌させ、剰余価値または自己増殖を加える。この運動こそ、貨幣の資本への変換である。 Die vollständige Form dieses Prozesses ist daher G -W - G', wo G' = G+⊿G, d.h. gleich der ursprünglich vorgeschossenen Geldsumme plus einem Inkrement. Dieses Inkrement oder den Überschuß über den ursprünglichen Wert nenne ich - Mehrwert (surplus value). Der ursprünglich vorgeschoßne Wert erhält sich daher nicht nur in der Zirkulation, sondern in ihr verändert er seine Wertgröße, setzt einen Mehrwert zu oder verwertet sich. Und diese Bewegung verwandelt ihn in Kapital. (マルクス『資本論』第一篇第二章第一節「資本の一般的形態 Die allgemeine Formel des Kapitals」) |

諸商品の流通の最も単純な形態は W-G-W (商品-貨幣-商品)すなわち、諸商品を貨幣へと変形すること、その貨幣を諸商品へと再び変え戻すことである。すなわち買うために売ることである。 Die unmittelbare Form der Warenzirkulation ist W- G -W, Verwandlung von Ware in Geld und Rückverwandlung von Geld in Ware, verkaufen, um zu kaufen. |

しかしこの形態と並んでもう一つのとりわけ異なった形態をわれわれは見いだす。G-W-G (貨幣-商品-貨幣)、貨幣を諸商品へと変形し、それからその諸商品を貨幣へと再び変え戻すこと;すなわち、売るために買うこと、をわれわれは見いだす。後者の仕方で巡回する貨幣は、それ[売るために買うこと]によって資本へと変形され、資本となり、そしてすでに潜在的に資本である。 Neben dieser Form finden wir aber eine zweite, spezifisch unterschiedne vor, die Form G - W - G, Verwandlung von Geld in Ware und Rückverwandlung von Ware in Geld, kaufen, um zu verkaufen. Geld, das in seiner Bewegung diese letztre Zirkulation beschreibt, verwandelt sich in Kapital, wird Kapital und ist schon seiner Bestimmung nach Kapital. 〔・・・〕 |

諸商品の価値が単純な流通の中でとる独立な形態、貨幣形態は、ただ商品交換を媒介するだけで、運動の最後の結果では消えてしまっている。 Die selbständigen Formen, die Geldformen, weiche der Wert der Waren in der einfachen Zirkulation annimmt, vermitteln nur den Warenaustausch und verschwinden im Endresultat der Bewegung. |

これに反して、流通 G-W-G (貨幣-商品-貨幣)では、両方とも、商品も貨幣も、ただ価値そのものの別々の存在様式として、すなわち貨幣はその一般的な、商品はその特殊的な、いわばただ仮装しただけの存在様式として、機能するだけである。 In der Zirkulation G - W - G funktionieren dagegen beide, Ware und Geld, nur als verschiedne Existenzweisen des Werts selbst, das Geld seine allgemeine, die Ware seine besondre, sozusagen nur verkleidete Existenzweise. |

価値は、この運動の中で消えてしまわないで絶えず一方の形態から他方の形態に移って行き、そのようにして、一つの自動的主体[ein automatisches Subjekt] に転化する。自分を増殖する価値がその生活の循環のなかで交互にとってゆく特殊な諸現象形態を固定してみれば、そこで得られるのは、資本は貨幣である、資本は商品である、という説明である。 Er geht beständig aus der einen Form in die andre über, ohne sich in dieser Bewegung zu verlieren, und verwandelt sich so in ein automatisches Subjekt. Fixiert man die besondren Erscheinungsformen, welche der sich verwertende Wert im Kreislauf seines Lebens abwechselnd annimmt, so erhält man die Erklärungen: Kapital ist Geld, Kapital ist Ware. |

しかし、実際には、価値はここでは一つの過程の主体になるのであって、この過程のなかで絶えず貨幣と商品とに形態を変換しながらその大きさそのものを変え、原価値としての自分自身から剰余価値[Mehrwert ]としての自分を突き放し、自分自身を増殖するのである。なぜならば、価値が剰余価値をつけ加える運動は、価値自身の運動であり、価値の増殖であり、したがって自己増殖[Selbstverwertung]であるからである。 In der Tat aber wird der Wert hier das Subiekt eines Prozesses, worin er unter dem beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, sich als Mehrwert von sich selbst als ursprünglichem Wert abstößt, sich selbst verwertet. Denn die Bewegung, worin er Mehrwert zusetzt, ist seine eigne Bewegung, seine Verwertung also Selbstverwertung.(マルクス『資本論』第一篇第二章第一節「資本の一般的形態 Die allgemeine Formel des Kapitals」) |

…………………

貨幣形態=音声文字=意識において、すでに価値形態はかくされてしまっている。しかし、なぜこのことが重要なのか。それは、貨幣のこのような性質が「貨幣の資本への転化」の根拠であるにもかかわらず、同時にそれがおおいかくされているからである。もし貨幣がたんに商品の価値を表示するものでしかないならば、G(貨幣)-W(商品)-G '(G+⊿ G )という過程はありえないだろう。すなわち、資本所有者が商品を買い、それを売ることで⊿ G (剰余価値)を得ることがなければ、資本もまたありえないはずである。 |

しかし、貨幣のあるところには、必ず商人資本がある。それは人間に利潤を求めようとする性質があるからではない。交換が利潤(剰余価値)を生みだすような必然的根拠があるところでのみ、そのような"人間性"が発生するにすぎない。さしあたって、G-W あるいは W-G ' のいずれをみても、剰余の発生する余地はない。あるとすれば、詐欺である。しかし、一時的な詐欺は資本ーー自己増殖する貨幣ーーの持続的根拠ではありえない。すると鍵は、W-G と G-W’ が時間的・場所的に切りはなされているということにしかありえないのである。つまり、貨幣が価値を表示するたんなる価値尺度ではなく、いわば不透明なテクストであるということでしかない。(柄谷行人『マルクス その可能性の中心』1978年) |

マルクスは「単純な、個別的な、また偶然的な価値形態」をつぎのように説明している。 《x 量商品 A = y 量商品 B 、あるいは x 量の商品 A は y 量商品 B に値する。(亜麻布 20エレ=上衣 1着、または、20エレの亜麻布は 1着の上衣に値する)》 右の例において、「亜麻布がその価値を上衣で表示する」場合、マルクスは亜麻布は相対的価値形態にあり、上衣は等価形態にあるといっている。つまり、マルクスがここでいっているのは、「亜麻布は上衣と等価である」ということではなく、「亜麻布の価値は上衣の使用価値で表示される」ということなのである。 《一商品の価値は他の商品の使用価値で表示される》。しかし、たとえば亜麻布の価値なるものが内在的・超越論的に存在するわけではない。ここには、たんに亜麻布と上衣という「相異なる使用価値」があるだけなので、その関係のなかから「価値」が出現するのである。 |

この関係が価値形態、つまり相対的価値形態と等価形態の結合にほかならない。《相対的価値形態と等価形態とは、相関的に依存しあい、交互に条件づけあっていて、離すことのできない契機であるが、同時に相互に排除しあう、また相互に対立する極位である》。ソシュールにならっていえば、相対的価値形態は「意味されるもの(シニフィエ)」、等価形態は「意味するもの(シニフィアン)」であり、これらの結合としての価値形態が記号(シーニュ)なのである。右の例でいえば、上衣という使用価値は、シニフィアンである。(柄谷行人『マルクス その可能性の中心』1978年) |

…………………

◼️資本の欲動 |

資本家は、 G‐W‐G’( G+ ⊿G )という自己運動に積極的にとびこんで行かねばならない〔・・・〕。使用価値は、けっして資本家の直接目的として取り扱われるべきではない。個々の利得もまたそうであって、資本家の直接目的として取り扱われるべきものは、利得の休みなき運動でしかないのだ。〔・・・〕 資本主義の原動力を、人々の欲望に求めることはできない。むしろその逆である。資本の欲動は「権利」(ポジション)を獲得することにあり、そのために人々の欲望を喚起し創出するだけなのだ。そして、この交換可能性の権利を蓄積しようとする欲動は、本来的に、交換ということに内在する困難と危うさから来る。(柄谷行人『トランスクリティーク』P25) |

マルクスの考えでは、金が貨幣となるのは、それが金だからではなくて、一般的等価形態におかれたからである。彼が見ようとしたのは、そこに位置する生産物を商品たらしめたり、貨幣たらしめる「価値形式」――相対的価値形態と等価形態――である。それが素材的に何であろうと、排他的に一般的等価形態におかれたものは貨幣である。一般的等価形態におかれた物(そしてその所有者)は、他の何とでも交換できる「権利」をもつ。人が或るもの、たとえば金を崇高と見なすのは、それが金だからではなくて、それが一般的等価形態におかれているからだ。マルクスが資本の考察を守銭奴から始めたことに注意すべきである。守銭奴がもつのは、物(使用価値)への欲望ではなくて、等価形態に在る物への欲動――私はそれを欲望と区別するためにフロイトにならってそう呼ぶことにしたいーーなのだ。別の言い方をすれば、守銭奴の欲動は、物への欲望ではなくて、それを犠牲にしても、等価形態という「場」(ポジション)に立とうとする欲動である。この欲動はマルクスがいったように、神学的・形而上学的なものをはらんでいる。守銭奴はいわば「天国に宝を積む」のだから。 |

しかし、それを嘲笑したとしても、資本の蓄積欲動は基本的にそれと同じである。資本家とは、マルクスがいったように、「合理的な守銭奴」にほかならない。それは、一度商品を買いそれを売ることによって、直接的な交換可能性の権利の増大をはかる。しかし、その目的は使用することではない。だから、資本主義の原動力を、人々の欲望に求めることはできない。むしろその逆である。資本の欲動は「権利」(ポジション)を獲得することにあり、そのために人々の欲望を喚起し創出するだけなのだ。そして、この交換可能性の権利を蓄積しようとする欲動は、本来的に、交換ということに内在する困難と危うさから来る。(柄谷行人『トランスクリティーク』P25-26、2001年) |

◼️はてしなく(endlessly)、end-less(無目的的)な資本主義の運動 ーー貨幣(商品)のフェティシズム |

なぜ資本主義の運動がはてしなく(endlessly)続かざるをえないか、という問い〔・・・〕。実は、それはend-less(無目的的)でもある。貨幣(金)を追いもとめる商人資本=重商主義が「倒錯」だとしても、実は産業資本をまたその「倒錯」を受けついでいる。実際に、産業資本主義がはじまる前に、信用体系をふくめてすべての装置ができあがっており、産業資本主義はその中で始まり、且つそれを自己流に改編したにすぎない。では資本主義的な経済活動を動機づけるその「倒錯」は、何なのか。いうまでもなく、貨幣(商品)のフェティシズムである。 |

マルクスは、資本の源泉にまさしく貨幣のフェティシズムに固執する守銭奴(貨幣退蔵者)を見いだしている。貨幣をもつことは、いつどこでもいかなるものとも直接的に交換しうるという「社会的権利」をもつことである。貨幣退蔵者とは、この「権利」ゆえに、実際の使用価値を断念する者の謂である。貨幣を媒体ではなく自己目的とすること、つまり「黄金欲」や「致富衝動」は、けっして物(使用価値)に対する必要や欲望からくるのではない。守銭奴は、皮肉なことに、物質的に無欲なのである。ちょうど「天国に宝を積む」ために、この世において無欲な信仰者のように。守銭奴には、宗教的倒錯と類似したものがある。事実、世界宗教も、流通が一定の「世界性」――諸共同体の「間」に形成されやがて諸共同体にも内面化される――をもちえたときにあらわれたのである。もし宗教的な倒錯に崇高なものを見いだすならば、守銭奴にもそうすべきだろう。守銭奴に下劣な心情(ルサンチマン)を見いだすならば、宗教的な倒錯者にもそうすべきだろう。(柄谷行人『トランスクリティーク』P325-326、2001年) |

貨幣フェティッシュの謎は、ただ、商品フェティッシュの謎が人目に見えるようになり人目をくらますようになったものでしかない[Das Rätsel des Geldfetischs ist daher nur das sichtbar gewordne, die Augen blendende Rätsei des Warenfetischs.] (マルクス『資本論』第一巻第ニ章「交換過程」) |

商品のフェティシズム…それは諸労働生産物が商品として生産されるや忽ちのうちに諸労働生産物に取り憑き、そして商品生産から切り離されないものである。[Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist.](マルクス 『資本論』第一篇第一章第四節「商品のフェティシズム的性格とその秘密(Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis」) |

◼️資本の自己増殖運動 |

……信用制度の下では、資本の自己増殖運動は、蓄積のためというよりも、むしろ「決済」を無限に先送りするために強いられたものとなる。つまり、資本の運動が、個々の資本家の「意志」を本当にこえてしまい、資本家に対して強制的なものとなるのは、このときからである。たとえば、設備投資は概ね銀行からの融資でなされるが、資本は借金と利子を返済するためには途中で活動を停止することができない。 資本の自己増殖運動を促進し、「売り」の危うさを減殺する「信用」が、資本の運動を無限(endless)に強制する。総体的にみれば、資本の自己運動は、自転車操業のように、「決済」を無限に先送りするためにこそ存続しなければならないのである。(柄谷行人『トランスクリティーク』P344、2001年) |

◼️究極のフェティシズム=資本フェティッシュ [Kapitalfetisch] |

M-M' (G─G′)において、われわれは資本の非合理的形態をもつ。そこでは資本自体の再生産過程に論理的に先行した形態がある。つまり、再生産とは独立して己の価値を設定する資本あるいは商品の力能がある、ーー《最もまばゆい形態での資本の神秘化》である。株式資本あるいは金融資本の場合、産業資本と異なり、蓄積は、労働者の直接的搾取を通してではなく、投機を通して獲得される。しかしこの過程において、資本は間接的に、より下位レベルの産業資本から剰余価値を絞り取る。この理由で金融資本の蓄積は、人々が気づかないままに、階級格差[class disparities]を生み出す。これが現在、世界的規模の新自由主義の猖獗にともなって起こっていることである。(柄谷行人、‟Capital as Spirit“ by Kojin Karatani、2016, 私訳) |

利子生み資本では、自動的フェティッシュ[automatische Fetisch]、自己増殖する価値 、貨幣を生む貨幣[selbst verwertende Wert, Geld heckendes Geld]が完成されている。〔・・・〕 |

ここでは資本のフェティッシュな姿態[Fetischgestalt] と資本フェティッシュ [Kapitalfetisch]の表象が完成している。我々が G─G′ で持つのは、資本の中身なき形態 [die begriffslose Form des Kapitals]、生産諸関係の至高の倒錯と物件化[Verkehrung und Versachlichung]、すなわち、利子生み姿態・再生産過程に先立つ資本の単純な姿態である。それは、貨幣または商品が再生産と独立して、それ自身の価値を増殖する力能ーー最もまばゆい形態での資本の神秘化[Kapitalmystifikation]である。(マルクス『資本論』第三巻第二十四節 ) |

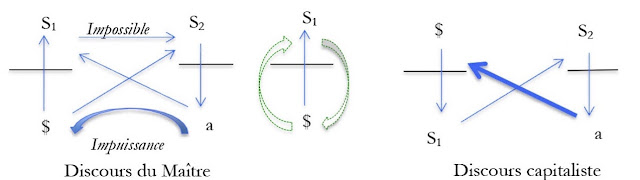

ここまで引用した文のエッセンスについて、ラカンの言説理論図を使っておそらく次のように置ける。

剰余価値とはフェティッシュである。「貨幣-商品-剰余価値-貨幣」の三角形が、資本(商品)フェティッシュである。下段の「資本 ◇ 剰余価値」が、資本フェティッシュである。

★ 貨幣フェティッシュ(商品フェティッシュ)[Geldfetisch (Warenfetisch)]

★ 資本フェティッシュ [Kapitalfetisch]

………………

◼️欲動=無頭の主体 |

欲動は、無頭の主体の様式にて顕れる[la pulsion se manifeste sur le mode d’un sujet acéphale].(ラカン、S11、13 Mai 1964) |

◼️対象a=フェティッシュ |

私が対象aと呼ぶもの、それはフェティシュとマルクスが奇しくも精神分析に先取りして同じ言葉で呼んでいたものである。[celui que j'appelle l'objet petit a .. ce que Marx appelait en une homonymie singulièrement anticipée de la psychanalyse, le fétiche] (Lacan, AE207, 1966年) |

◼️剰余享楽a=剰余価値 |

装置が作動するための剰余享楽の必要性がある。つまり享楽は、抹消として、穴埋めされるべき穴として示される他ない[la nécessité du plus-de-jouir pour que la machine tourne, la jouissance ne s'indiquant là que pour qu'on l'ait de cette effaçon, comme trou à combler. ]〔・・・〕 剰余価値[Mehrwert]、それはマルクス的快[Marxlust]、マルクスの剰余享楽[le plus-de-jouir de Marx]である。(ラカン, Radiophonie, AE434, 1970) |

永遠にマルクスに声に耳を傾けるこの貝殻[Lacoquille à entendre à jamais l'écoute de Marx]……この剰余価値は経済が自らの原理を為す欲望の原因である。拡張生産の、飽くことを知らない原理、享楽欠如[manque-à-jouir」 の原理である[la plus-value, c'est la cause du désir dont une économie fait son principe : celui de la production extensive, donc insatiable, du manque-à-jouir.](Lacan, RADIOPHONIE, AE435,1970年) |

◼️剰余享楽=快の獲得 |

フロイトの快の獲得[Lustgewinn]、それはまったく明瞭に、私の「剰余享楽 」のことである。[Lustgewinn… à savoir, tout simplement mon « plus-de jouir ». ]〔・・・〕 剰余享楽は…可能な限り少なく享楽すること…最小限をエンジョイすることだ。[« plus-de jouir ». …jouir le moins possible …ça jouit au minimum ](Lacan, S21, 20 Novembre 1973) |

◼️快の獲得=おしゃぶりの快 |

まずはじめに口が、性感帯としてリビドー的要求を精神にさしむける。精神の活動はさしあたり、その欲求の充足をもたらすよう調整される。これは当然、第一に栄養による自己保存にやくだつ。しかし生理学を心理学ととりちがえてはならない。早期において子どもが頑固にこだわるおしゃぶり[Lutschen]には欲求充足が示されている。これは――栄養摂取に由来し、それに刺激されたものではあるが――栄養とは無関係に快の獲得[Lustgewinn ]をめざしたものである。 Das erste Organ, das als erogene Zone auftritt und einen libidinösen Anspruch an die Seele stellt, ist von der Geburt an der Mund. Alle psychische Tätigkeit ist zunächst darauf eingestellt, dem Bedürfnis dieser Zone Befriedigung zu schaffen. Diese dient natürlich in erster Linie der Selbsterhaltung durch Ernährung, aber man darf Physiologie nicht mit Psychologie verwechseln. Frühzeitig zeigt sich im hartnäckig festgehaltenen Lutschen des Kindes ein Befriedigungsbedürfnis, das — obwohl von der Nahrungsaufnahme ausgehend und von ihr angeregt — doch unabhängig von Ernährung nach Lustgewinn strebt (フロイト『精神分析概説』第3章、1939年) |

◼️剰余享楽(剰余価値)=快の獲得=飲めば飲むほど乾く |

剰余享楽とは、フロイトの「快の獲得 Lustgewinn」と等価である。この快の獲得は、享楽の構造的欠如を補填する。〔・・・〕 資本の言説の鍵の発見は、次のことを認知を意味する。すなわち剰余享楽の必然性が、《穴埋めされるべき穴 trou à combler》(Lacan,Radiophonie,1970)としての享楽の地位に基礎づけられていること。 マルクスはこの穴を剰余価値にて塞ぐ。この理由でラカンは、剰余価値 Mehrwert は、マルクス的快 Marxlust ・マルクスの剰余享楽 plus-de-jouir だと言う。剰余価値は欲望の原因である。資本主義経済は、剰余価値をその原理、すなわち拡張的生産の原理とする。 |

さてもし、資本主義的生産--M-C-M' (貨幣-商品-貨幣+剰余価値)--が消費が増加していくことを意味するなら、生産が実際に、享楽を生む消費に到ったなら、この生産は突然中止されるだろう。その時、消費は休止され、生産は縮減し、この循環は終結する。これが事実でないのは、この経済は、マルクスが予測していなかった反転を通して、享楽欠如[manque-à-jouir] を生産するからである。 消費すればするほど、享楽と消費とのあいだの裂目は拡大する。従って、剰余享楽の配分に伴う闘争がある。それは《単なる被搾取者たちを、原則的搾取の上でライバルとして振舞うように誘い込む。彼らの享楽欠如の渇望[la soif du manque-à-jouir への明らかな参画を覆い隠すために。[induit seulement les exploités à rivaliser sur l'exploitation de principe, pour en abriter leur participation patente à la soif du manque-à-jouir] 》(LACAN, Radiophonie) |

新古典主義経済の理論家の一人、パレートは絶妙な表現を作り出した、議論の余地のない観察の下に、グラスの水の「オフェリミテ ophelimite) 」ーー水を飲む者は、最初のグラスの水よりも三杯目の水に、より少ない快を覚えるーーという語を。ここからパレートは、ひとつの法則を演繹する。水の価値は、その消費に比例して減少すると。しかしながら反対の法則が、資本主義経済を支配している。渇きなく飲むことの彼岸、この法則は次のように言いうる、《飲めば飲むほど渇く》と。(Pierre Bruno, capitalist exemption, 2016) |

ラカンの言語理論図はヴァリエーションがあり、先ほど示した基本言説図(主人の言説)ではなく資本の言説図とは次の右の図である。

それぞれの形をマルクス用語を代入して比較すれば、次のようになる。

資本の言説の場合、剰余価値から資本へのつながりがダイレクトになっている。これは、貨幣フェティッシュから資本フェティッシュへの移行である。たしかに21世紀の現在は以前に比べて、資本フェティッシュ [Kapitalfetisch]がよりいっそう露出した時代だろう。

◼️剰余価値の運動=目的地を見失った反復強迫 |

対象a は、ラカンの教えにおいて、長い歴史がある。マルクスの『資本論』における商品分析への体系的準拠よりも10年以上先行している。しかし疑いもなく、このマルクスへの言及、とくに剰余価値[Mehrwert ]概念への参照は、剰余享楽[plus-de-jouir, Mehrlust]としての対象a 概念を「成熟」させた。 ラカンによるマルクスの商品分析へのすべての参照に浸みわたる支配的モティーフは、マルクスの剰余価値とラカンが名付けた剰余享楽とのあいだの構造的相同性である。剰余享楽は、フロイトが 「快の獲得 Lustgewinn」と呼んだ現象であり、それは、快へと単純に駆り立てられることを意味しない。そうではなく、快を得ようとする主体の努力のなかで、まさに形式的迂回路によって提供される付加的な快である。〔・・・〕 |

リビドー経済において、反復強迫の倒錯行為に煩わされない「純粋な」快原理はない。倒錯行為とは、快原理の観点からは説明されえない。同様に、商品の交換の領野において、別の商品を買うために商品を貨幣に交換するという直接的な閉じられた循環はない。もっと多くの貨幣を得るために商品を売買する倒錯的論理によって蝕まれていないような循環はないのだ。この論理においては、貨幣はもはや単なる商品交換のための媒体ではなく、それ自体が目的となる。 唯一の現実は、もっと貨幣を得るために貨幣を使うという現実である。マルクスが C-M-C(商品-貨幣-商品)と呼んだもの、すなわち別の商品を買うために或る商品(労働力商品も含む)を貨幣に換えるという閉じられた交換ーーその機能は、交換過程の「自然な」基礎を提供するーーは究極的に虚構である。〔・・・〕 |

ここにある基本のリビドー的メカニズムは、フロイトが 「快の獲得 Lustgewinn」と呼んだものである。この概念を巧みに説明している サモ・トムシックSamo Tomšič の『資本家の無意識 The Capitalist Unconscious』から引用しよう。 |

《Lustgewinn(快の獲得)は、快原理のホメオスタシス(恒常性)が単なる虚構であることの最初のしるしである。とはいえ、Lustgewinn は、欲求のどんな満足もいっそうの快を生みえないことを示している。それはちょうど、どんな剰余価値も、C–M–C(商品–貨幣–商品)の循環からは論理的に発生しないように。剰余享楽、利益追求と快との繋がりは、単純には快原理を掘り崩さない。それが示しているのは、ホメオスタシスは必要不可欠な虚構であることだ。ホメオスタシスは、無意識の生産物を構造化し支える。それはちょうど、世界観のメカニズムの獲得が、全体の構築における罅のない閉じられた全体を提供することから構成されているように。Lustgewinn(快の獲得)は、フロイトの最初の概念的遭遇、--後に快原理の彼岸、反復強迫に位置されるものとの遭遇である。そして、精神分析に M–C–Mʹ(貨幣– 商品–貨幣'[貨幣+剰余価値])と同等のものを導入した。》(サモ・トムシックSamo Tomšič, The Capitalist Unconscious,2014) |

「快の獲得 Lustgewinn」の過程は、反復を通して作用する。人は目的地を見失い、人は動作を繰り返す。何度も何度も試みる。本当の目標は、もはや目指された目的地ではなく、そこに到ろうとする試みの反復動作自体である。形式と内容の用語でもまた言いうる。「形式」は、欲望された内容に接近する様式を表す。すなわち、欲望された内容(対象)は、快を提供することを約束する一方で、剰余享楽は、目的地を追求することのまさに形式(手順)である。 口唇欲動がいかに機能するかの古典的事例がある。乳房を吸うという目的は、母乳によって満たされることである。リビドー的獲得は、吸啜の反復性動作によってもたらされ、したがってそれ自体が目的となる。〔・・・〕 |

Lustgewinn(快の獲得)の別の形象は、ヒステリーを特徴づける反転である。快の断念は、断念の快・断念のなかの快へと反転する。欲望の抑圧は、抑圧の欲望へと反転、等々。すべての事例において、獲得は「パフォーマティヴな」レベルで発生する。すなわち、目的地に到達することではなく、目的地に向かっての動作の、まさにパフォーマンスによって生み出される。(ジジェク, Marx and Lacan: Surplus-Enjoyment, Surplus-Value, Surplus-Knowledge, 2016) |

…………………

人間社会において自己が自己であることの困難と、資本主義社会において貨幣が貨幣であることの困難とのあいだには、すくなくとも形式的には厳密な対応関係が存在している(岩井克人『貨幣論』1993年) | ||

ここで岩井克人が自己と言っているのは、ラカン派用語ではS1ーーその代表的なものはシニフィアン私、あるいは主語ーーである。この主語と貨幣の対応関係を指摘している。これはここまで示してきた内容と相同的である。 ちなみに、ラカンの斜線を引かれた主体は空集合と等価である($ ≡ Ø)。

これは純粋な形式的観点から言えば、マルクスの資本フェティッシュ[Kapitalfetisch]の定義ーー資本の中身なき形態 [die begriffslose Form des Kapitals]ーーと同一である(ジジェク2012 の斜線を引かれた主体$の定義は「要素なき場」、剰余享楽aの定義は「場なき要素」である)。 もう少し岩井1993を長く引用しておこう。最近亡くなった木村敏に触れつつの叙述である。 | ||

(16)不況(Depression、depression)、熱狂(Manie、mania)、さらには解体(Spaltung、splitting)ーー貨幣的な交換に固有な困難のあり方を形容するためにわれわれがもちいたこれらの言葉が、それぞれ鬱病(depression)、躁病(mania)、精神分裂病(schizophrenia = splitting of mind)といった精神病理学的な病名を想いおこさせるのはけっして偶然ではない。精神病理学者の木村敏によれば、躁鬱病とは、自己が自己であるということはあくまでも自明なものとされたうえで、その自己の対社会的な役割同一性が疑問に付されているという事態であり、これにたいして分裂病とは、まさに自己が自己であるということの自明性が疑問に付されてしまう事態であり、自己がそのつど自己自身とならなければならないという個別化の営みの失敗として特徴づけられるという。( 『分裂病の現象学」(弘文堂、一九七五)、『自己・あいだ・時間」(弘文堂、一九八一)、 『時間と自己』(中公新書、一九八二)、 『分裂病と他者』(弘文堂、一九九O)等の一連の著作を参照のこと。) | ||

じっさい、これからわれわれは、不況やインフレ的熱狂とは、貨幣が貨幣であることは前提とされたうえでの、貨幣とほかの商品全体とのあいだの関係において生じる困難であるのにたいして、ハイパー・インフレーションとは、貨幣が貨幣であることの根拠そのものが疑問に付され、その結果として貨幣の媒介によって維持されている商品世界そのものが解体してしまうという事態にほかならないということを論ずるつもりである。すなわち、人間社会において自己が自己であることの困難と、資本主義社会において貨幣が貨幣であることの困難とのあいだには、すくなくとも形式的には厳密な対応関係が存在しているのである。(岩井克人『貨幣論』第4章「恐慌論」34節「不均衡累積課程から乗数課程へ」注16、1993年) |