|

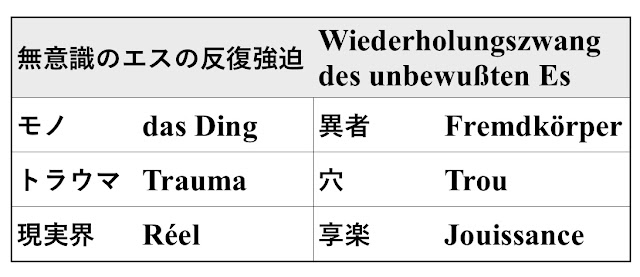

フロイトの異物 [Fremdkörper] ーー異者としての身体ーーはマレビトと訳すこともできる語である(参照)。 |

|

たとえばフロイトはこう言っている。 |

|

原抑圧と同時に固着が行われ、暗闇に異者が蔓延る。Urverdrängung[…] Mit dieser ist eine Fixierung gegeben; […]wuchert dann sozusagen im Dunkeln, fremd erscheinen müssen, (フロイト『抑圧』1915年、摘要) |

|

そしてラカン。 |

|

原抑圧の外立 l'ex-sistence de l'Urverdrängt (Lacan, S22, 08 Avril 1975) |

|

神の外立 l'ex-sistence de Dieu (Lacan, S22, 08 Avril 1975) |

|

ーーこれは快原理に彼岸にカミとしてのマレビトがタタルという風に捉えうる。 別の言葉で言えば、享楽がタタルのである。 |

|

享楽は外立する la jouissance ex-siste (Lacan, S22, 17 Décembre 1974) |

|

現実界のなかの異物概念は明瞭に、享楽と結びついた最も深淵な地位にある。une idée de l'objet étrange dans le réel. C'est évidemment son statut le plus profond en tant que lié à la jouissance (J.-A. MILLER, Orientation lacanienne III, 6 -16/06/2004) |

|

ここで折口のタタルを引こう。 |

|

・後代の人々の考へに能はぬ事は、神が忽然幽界から物を人間の前に表す事である。 ・たゝると言ふ語は、記紀既に祟の字を宛てゝゐるから奈良朝に既に神の咎め・神の禍など言ふ意義が含まれて来てゐたものと見える。其にも拘らず、古いものから平安の初めにかけて、後代とは大分違うた用語例を持つてゐる。最古い意義は神意が現れると言ふところにある。 ・たゝりはたつのありと複合した形で、後世風にはたてりと言ふところである。「祟りて言ふ」は「立有而言ふ」と言ふ事になる。神現れて言ふが内化した神意現れて言ふとの意で、実は「言ふ」のでなく、「しゞま」の「ほ」を示すのであつた。(折口信夫『「ほ」・「うら」から「ほかひ」へ』) |

|

折口の日本古代研究における語解釈は、エディプスの彼岸を思考するフロイトラカンの語彙群の意味合いとときに驚くほど相同性があるように思える。もちろん完全に一致するわけではまったくない。 ここでは当面、マレビトの文献を二つだけ掲げる。 |

|

「とこよ」と「まれびと」と 折口信夫 |

|

稀に来る人と言ふ意義から、珍客をまれびとと言ひ、其屈折がまらひと・まらうどとなると言ふ風に考へて居るのが、従来の語原説である。近世風に見れば、適切なものと言はれる。併し古代人の持つて居た用語例は、此語原の含蓄を拡げなくては、釈かれない。〔・・・〕 |

|

まれびととは何か。神である。時を定めて来り臨む大神である。(大空から)或は海のあなたから、ある村に限つて富みと齢とその他若干の幸福とを齎して来るものと、その村々の人々が信じてゐた神の事なのである。此神は、空想に止らなかつた。古代の人々は、屋の戸を神の押ぶるおとづれと聞いた。おとづるなる動詞が訪問の意を持つ事になつたのは、本義音を立てるが、戸の音にのみ聯想が偏倚したからの事で、神の「ほと〳〵」と叩いて来臨を示した処から出たものと思ふ。戸を叩く事について深い信仰と、聯想とを持つて来た民間生活からおしてさう信じる。宮廷に於いてさへ、神来臨して門を叩く事実は、毎年くり返されて居た。 其神の常在る国を、大空に観じては高天原と言ひ、海のあなたと考へる村人は、常世の国と名づけて居た。〔・・・〕 |

|

常世は富み・齢・恋の国であると共に、魂の国であつた。人々の祖々の魂は常世の国に充ちてゐるものとした。〔・・・〕 常世からする神に対する感情は、寧「人」と言ふのが適してゐた。又、其が「人」のする事である事を知つて居たからかも知れない。我々の祖先は、之にまれびとと命けた。 |

|

(折口信夫「「とこよ」と「まれびと」と」1929年(昭和4年)) |

|

◼️「折口信夫の霊魂論覚書」小川直之 2007年 |

|

柳田國男と折口信夫は、ともに日本の神道を、戦後の混乱の中から復興しようと腐心したが、霊魂観をはじめとする日本人の神観念についての見解は、両者に大きな隔たりがある。その隔たりは石田英一郎の司会で行われた対談「日本人の神と霊魂の観念そのほか」(『民族学研究』第一四巻第二号、昭和二十四年十二月)にはっきりと現れている。対談は、柳田國男を師と仰ぐ折口は、控え目で柳田を立てるような発言をしつつも、決して譲ることなく持論を展開し、学問的方法の違いをもあらわにしながらしのぎを削りあい、緊迫したその場の雰囲気が伝わってくるような記録となっている。 |

|

よく知られているようにこの対談では、「まれびと」論をめぐって真っ向から両者が対立している。柳田は「いい機会だから折口君のマレビトといふことについて、一つ研究してみたいと思ひます。あなたも研究してゐる。私も書かれたものを注意して来てゐるが、私の学問の面にはさうはつきりしたものが出て来ない。」と、否定しつつも取り上げ、しかも柳田は「いい機会だから、あなたがマレビトといふことに到達した道筋みたいなものを、考へてみようぢやありませんか。これはかなり大きな問題と思ひますから。」と挑発的である。これに続いて折口のマレビトについての説明、柳田の意見と質問があって、石田の「マレビトの中には祖霊とか祖先神とかいふ観念は含まれて居りませうか。」という質問に対して折口は、「それは一番整頓した形で、最初とも途中とも決定出来ませんが、日本人は第一次と見たいでせうな─。」と、マレビトには祖霊・祖先神としての性格が与えられていることを認め、その祖霊・祖先神は、「常世国なる死の島」「常世の国」に集まって男女それぞれの霊魂に帰した祖先の霊魂で、「村の祖先」として来訪するのが本来の考え方であると言っている。 |

|

この折口の発言に対して柳田は、「常世から来たとみるか、または鉢叩きの七兵衛と見るか、受け方だけの事情ではなかつたらうか」と批判をこめた異義を唱え、一族がまつる自族の神より力の強い他族の神への信仰がうまれ、これによって「stranger-god(客神)の信用は少しづつ発生しかかつてゐたのではなからうか」と、自らの見解を示している。 こうしたマレビトに関する議論に続いて取り上げられるのが、「タマとカミとムスビ」「主神・客神・統御神・末社」「モおよびモノについて」「祖霊と神」で、ここで神や霊魂観に関する議論が行われている。 |

|

まず「タマとカミとムスビ」では、石田の、霊魂観念と神観念との関係性に対する問いに、柳田は「強くは言へないが、無論私は関係があると思ふ。タマとカミの関係はまだつかない。何時からが神で、何時までがタマだつたか分らない。折口君、何か説明がつかないものかな。」という。これに対して折口は、「タマといふ語とカミといふ語には相当はつきりした区劃があつた。それが段々『国魂』の神などいふ表現を持つやうになつて来ました。そのタマと別でゐて、混乱し易く、また事実関係の深かつたのは八神殿の神々でせう。」といい、八神殿の神について、タカミムスビ、カムムスビ、イクムスビ、タルムスビ、タマツメムスビは、「霊魂を人の身体につける呪術師、鎮魂の技術者で」、「さいうふ呪術者は、神を創る人といふわけで」神聖視されて神というようになった。また、「屋敷─土地─の霊魂、食物の霊魂、宮殿の霊魂としてのコトシロヌシ、ミケツカミ、オホミヤノメといふ三つの霊魂」は、産霊神によって鎮呪されることで神として出現したと考えることができ、こうした「考へ方は、霊魂を神より先に考げてゐたからだと思います」と解釈している。 |

|

さらに、一方では「天御中主」は霊魂が入って出来る神以前に神としての観念があり、「魂は神の身中にあつたと見てゐたものが、人間の身の中にも鎮呪によつて、這入ることが出来、そこに人間に生命が生じると思つたものと考へてよいか、或はこの人間の上の事実─古代人としては、これほど確かな事がないと考へてゐた─の方が先で神の霊魂を考へたのか、それは 日本だけでは決定出来さうですが、宗教民族学の知識をもつと参照する必要があります」と述べている。 |

|

折口は続いて、八神殿の傍の斎戸殿は天子の御魂の鎮まっているところで、斎戸から天皇霊を迎えて御躰に鎮魂するのが産霊神で、「比較民族学からして見れば、その産霊呪術の事なども、もつと明るくなつて来るのではないか」と研究の見通しを示している。しかし柳田は、「それ(産霊呪術)が根本の問題ですね」といいながらも、その本体は民族学でも認められない。だから自分の研究は「現存するものからやつていかうとする。そこに二人の研究の開きがある」と、折口と自分との研究手法の違いをいい、折口も「私臭い民俗学の癖といふものも御座いまして、その為に、石田、岡さんの方の民族学に非常に近くなつて来てゐる」と、違いを認めている。 |

|

折口は日本人の神観念には、霊魂を神とする観念、霊魂を内にそなえた神の観念、鎮魂呪術を行う呪術者を神とする観念の三つがあると説いている。しかし、この対談の中では霊魂を神とする観念と「既存者」とも表現している霊魂を内にそなえた神の観念との関係、「既存者」と鎮魂呪術を行う呪術者を神とする観念との関係については論じておらず、三者の構造的関連性については未完と言わざるを得ない。ここで重視されているのは、鎮魂を行う呪術者を神とする観念で、石田の求めに応じて折口は、「産霊」について、「ムスブ」というのは「霊魂を物質の中に入れると、物質が生命を得て大きくなつていくと共にその霊魂も育つて行く。さうした呪術を施すことをムスブといふのが、この語の用語例で」、「鎮魂の為の所置法をいふ」と説明し、「沖縄などでも、マブイクミ(霊魂籠め)の呪術として、ユタ並びに、物馴れた老女がする唯の呪術に残つてゐます」と実例をあげている。 |

|

こうして対談では産霊神の位置づけをめぐって議論が進み、再び日本人の神観念に対する基本的認識に戻り、「祖霊と神」では、次のような問い直しが行われる。 石田 (前略)要するに柳田先生のお考へでは、日本の神といふものの一番もとの形といふものは、やはり祖先の霊魂(タマ)といふやうなところに帰着すると解釈して差支へありませんでせうか。 柳田 忌憚なく言へば、折口君の考へられてゐるのは、非常に精巧な原理だから、最初の日本人がさういふものを考へ出すことは一朝一夕には出来なかつたのではなからうか。言葉を換へて言へば、或る単純な霊魂が先か、神が先かが問題になる。 石田 さうしてその単純な霊魂が祖霊といふ観念だつたとお考へですか。 柳田 それは一番身に近い、また切実な経験が、古代凡人の信仰の種子双葉だつたらうといふ点から、私は 迂闊に学者の哲学くさい解釈には附いて行かぬだけで、仮定としては決して粗末にはしない。(後略) |

|

この発言に続けて、柳田は、自分が考えているのは「国つ神の信仰」で、「朝廷や大きな神社の奉仕者には、天つ神にふさはしい神学が支配してゐたかもしれぬ」、こういう天つ神の神学に対して、「折口君は国学院大学の先生で」除外するわけにはいかないだろうと言う。これに対して折口は「私ども従来の神道家の学説を肯定する為にばかり学問してゐるわけではございませんし、肯定するにしても、従来の人たちの持つてゐた概念や観念をも一度たて直しておかねば、正しい学問としての研究の対象となることが出来ません」、それで三十年来、柳田先生の方法に泥んで民俗学研究と、民俗学的方法で文学や神道などの立て直しに かかってきた。だから行き方は柳田先生と変わっているとは思わない、と返答している。 |

|

柳田は、折口の言う霊魂や神観念論は「非常に精巧な原理だから、最初の日本人がさういふものを考へ出すことは一朝一夕には出来なかつたのではなからうか」と疑問を呈し、それは「天つ神にふさはしい神学」なのではないかとする。しかし、自分は「国つ神の信仰」で、「一番身に近い、また切実な経験が、古代凡人の信仰の種子双葉だつたらうと」考えるので、日本の神のもとの形に祖先の霊魂、祖霊を考えるとするのである。仮説としては折口説を粗末にはしないが、「私は迂闊に学者の哲学くさい解釈には附いて行かぬ」というのは、いうまでもなく柳田の痛烈な折口批判である。 |

|

昭和二十四年四月十六日に柳田邸で行われた(『折口信夫全集』三六の年譜による)如上の対談は、学史上の単なる一齣では済まされない内容をもつといえよう。それは日本人の霊魂観や神観念に、いかに迫り、どのような歴史モデルを設定するのか、その基本的パラダイムにかかわる内容をもち、しかもここには未だに解決されてない幾つもの課題が横たわっているからである。 対談は柳田七十四歳、折口六十三歳の時だが、ここではたとえば柳田は前述のように「stranger-god(客神)」の発生について新たな見解を示し、これに折口が「先生のお考へ─さういふ見方は、私にとつては、はじめてで。その考へによつて、考へ直してみませう」と言ったり、折口が「氏(うち)」の観念を「稜威(ウチ)」と関連づけ、「氏人は一つの神のウチに与り得る人であり、ウチの人のウチを授ける神がウヂ神(氏神)で」、ここから氏の観念が出て来たという見解を示したの対し、柳田が「非常に面白い問題だから、早く書いたらいいでせう」と言ったりしている。 |

|

柳田と折口は、霊魂や神についての日本人の観念に関するパラダイムで対立しながらも、一方では新たな論理の構築を予見しあうといった相乗性をもった議論を展開している。ただし、折口についていうなら、対談以後に進める新たな霊魂論や神観念論については、ここでは話題にしてないのが気にかかる。それは、亡くなる前年に苦しみながら口述、執筆を行う「民族史観における他界観念」(昭和二十七年十月、『古典 の新研究』、全集二〇所収)で示す完成霊・未完成霊の論理や、対談の翌年昭和二十五年二月の「日本芸能史序説」(『本流』創刊号、全集二一所収)で示す、村に訪れる来訪神は本来、野山の精霊であったとする仮説である。 |

|

柳田との対談以後に示される新たな論理や仮説は、これまでに自らが示してきた日本人の精神構造や信仰体系のモデルを再構築しようというものだが、「民族史観における他界観念」の第二章である「完成した霊魂」では、「何の為に、神が来り、又その世界に到ると言ふ考へを持つやうになつたか。さうして又何の為に、邪悪神の出現を思ふやうになつたか。」 (全集二〇、二二頁)と自らに問い、それまでの異郷・常世論を、マイノリティーである神・霊物を視点に加え、「他界観念」という術語で再構築しようとしている。そして、通説化しようとしている祖霊論について、 |

|

最簡単に霊魂の出現を説くものは、祖先霊魂が、子孫である此世の人を慈しみ、又祖先となり果さなかつた未完成の霊魂が、人間界の生活に障碍を与へよう、と言つた邪念を抱くと言う風に説明している。さうして、其が大体において、日本古代信仰をすら説明することになつてゐる。(全集二〇、二二頁) |

|

というのは、「近代の民俗的信仰が、さう言う傾きを多く持つてゐる為であつて、必しも徹底した考へ方ではない」と言う。こうした考え方は、民俗的信仰の近代化、つまり合理化によってもたらされたもので、これで他界やそこにいるとする神・霊物は説明しきれないのであり、 私は、さう言ふ風に祖先観をひき出し、その信仰を言ふ事に、ためらひを感じる。この世界における我々─さうして他界における祖先霊魂。何と言ふ単純さか。宗教上の問題は祖・裔即、死者・生者の対立に尽きてまふ。我々は、我々に到るまでの間に、もつと複雑な霊的存在の、錯雑混淆を経験して来た。(全集二〇、二二頁) |

|

と強く再考を促す。さらに、右のような「祖裔二元」論的な考え方で他界観念や霊魂信仰を大方解釈できるようになったのは、近世になってからだとする。これは柳田の『先祖の話』に向けられた批判であり、また、最初にあげた柳田・折口の対談「日本人の神と霊魂の 観念そのほか」での、前述した柳田の折口批判に対する反論とみてよかろう。 ここでは折口の霊魂論について、戦後の展開の一部を見てきたが、その論理や基本的なパラダイムは柳田國男の行論と対比させることでより鮮明になることは明らかで、また、こうすることによって今後の日本人の霊魂観研究に一つの道筋をつけていけると考えられる。 |

|

(小川直之「折口信夫の霊魂論覚書」2007年) |

…………………………

|

ところであなたはどう思うだろうか、私のすべての新しいヒステリー前史理論はすでに知られており、数世紀前だが何百回も出版されているという観点について。あなたは覚えているだろうか、私がいつも言っていたことを。中世の理論、強迫観念の霊的法廷は、私たちのマレビト理論[Fremdkörpertheorie]と意識の分裂と同一だと。 Was sagst Du übrigens zu der Bemerkung, daß meine ganze neue Hysterie-Ur-geschichte bereits bekannt und hundertfach publiziert ist, allerdings vor mehreren Jahrhunderten? Erinnerst Du Dich, daß ich immer gesagt, die Theorie des Mittelalters und der geistlichen Gerichte von der Besessenheit sei identisch mit unserer Fremdkörpertheorie und Spaltung des Bewußtseins? (フロイト、フリース宛書簡、Freud: Brief an Wilhelm Fließ vom 17. Januar 1897) |

|

|

|

疎外(マレビト分離 Entfremdungen)は注目すべき現象である。〔・・・〕この現象は二つの形式で観察される。現実の断片がわれわれにとってマレビトのように現れるか、あるいはわれわれの自己自身がマレビトのように現れるかである。Diese Entfremdungen sind sehr merkwürdige, […] Man beobachtet sie in zweierlei Formen; entweder erscheint uns ein Stück der Realität als fremd oder ein Stück des eigenen Ichs.(フロイト書簡、ロマン・ロラン宛、Brief an Romain Rolland ( Eine erinnerungsstörung auf der akropolis) 1936年) |