◼️柄谷の憲法の無意識(超自我)

フロイトのいう「文化共同体病理学[Pathologie der kulturellen Gemeinschaften ]」(後述)を日本文化に適用するには、天皇制分析と超自我分析は欠かせないのであって、その意味で、柄谷行人の『憲法の無意識』ーー当初からあまり評判のよくなかった、そしてまだ七年前に上梓されたばかりなのに今ではほとんど忘れられているように見えるこの小さな書の記述は、仮にそれに批判的であっても頗る重要だと私は思う。といっても私は天皇制についてひどく弱い。まともに考えたことがない。かつて柄谷と親友関係にあった岩井克人の強い天皇制批判を主に想起するぐらいだ。

ここではまず柄谷の思考のエキスを追ってみる手始めとする。

|

憲法九条に関していえば、戦後の日本人は占領軍の押しつけに抵抗したわけではありません。にもかかわらず、占領軍が再軍備を要請したとき、それを拒んだ。九条はいつの間にか「自発的」なものになっていたのです。第一章で、私はそれを、フロイトの「超自我」という概念から説明しました。超自我は、社会的規範が内面化されたようなものとは違って、「死の欲動」、いいかえれば「内部」から来るものです。それは外的な強制とは別です。その意味で、「自発的」なのです。が、通常の意味での自発性とは違って、自らの内からくる強迫的な衝動に根ざすものです。したがって、日本で憲法九条が存続してきたのは、人々が意識的にそれを維持してきたからではなく、意識的な操作ではどうにもならない「無意識」(超自我)があったからです。 |

|

すると、これは内村鑑三に関して述べたこととはまるで違うように見えます。しかし、案外つながる点があるということに気づきました。私が第二章で論じたのは、むしろそのことではないか、と思うのです。戦後日本に九条が定着したのは、それが新しいものではなく、むしろ明治以後に抑圧されてきた「徳川の平和」の回帰だったからではないか。だから、こういってもいいのではないか、と思います。内村におけるキリスト教が武士道の高次元での回帰であったように、戦後の憲法九条はいわば「徳川の平和」の高次元での回帰であった、したがって、 それは強固なものになったのだ、と。(柄谷行人『憲法の無意識』岩波新書、2016年、194~195頁) |

|

柄谷はここで憲法九条は超自我だと言っているわけだが、事実上は象徴天皇制が超自我だと次のインタビューで言っている。 |

|

柄谷行人「改憲を許さない日本人の無意識」文学界インタビュー 2016年7月号 |

|

ーー『憲法の無意識』のI章とⅡ章で驚いたのは、九条と一条との密接な関係を示されたことです。「九条を守ることが、一条を守ることになる」と書かれています。 |

|

柄谷) 近年、天皇·皇后の発言等々に感銘を受けていて、これはどういうことだろうかと考えたんです。憲法の制定過程を見ると、マッカーサーは何よりも天皇制の維持を重視していて、九条はそのためのいわば付録に過ぎなかったことがわかる。実際、朝鮮戦争の勃発に際しマッカーサーは日本政府に再軍備を要請し、九条の改定を迫っています。九条は彼にとってその程度のものだったということです。 マッカーサーは次期大統領に立候補する気でいたので、何をおいても日本統治に成功しなければいけない。そのために天皇制を象徴天皇として存続きせることが必要だった。彼がとったのは、歴代の日本の統治者がとってきたやり方です。ただ当時、ソ連、連合軍諸国だけでなく、アメリカの世論でも天皇の戦争責任を問う意見が強かった。その中で、あえて天皇制を存続させようとすれば、戦争放棄の条項が国際世論を説得させる切り札として必要だった。だから、最初は重要なのは一条で、九条は副次的なものにすぎなかった。今はその地位が逆転しています。九条のほうが重要である。しかも九条の有力な後援者が、一条で規定されている天皇·皇后である。その意味で、地位が逆転しているのですが、一条と九条のつながりは消えていません。 |

|

ーー九条が日本人の無意識に深く根を下ろしている構造を本書は論じていますが、九条が一条と強く結びついているとすれば、つまり天皇が国民の無意識を代弁しているということでしょうか? |

|

柄谷) そういう感じですね。その場合、天皇といっても、昭和天皇では駄目なんです。湾岸戦争勃発の前、八九年に昭和天皇が逝去したのは、ソ連圏の崩壊と同時期です。米ソ冷戦の終わりと昭和の終わりとが同時にあった。それぞれは予測できることだったとはいえ、両方の終焉を同時に迎えたというのは日本人にとってやはり大きなことですよ。僕がその頃『終焉をめぐって』(1990)を書いたのはそのためです。「歴史の終焉」という言葉が流行していた時期ですが、日本人にとっては、昭和の終焉が大きな意味をもったと思います。 昭和天皇が逝去し、明仁天皇は即位式で、「常に国民の幸福を願いつつ、日本国憲法を遵守し、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓い………」と述べた。 この発言は宮内庁の用意した原文に自らが加筆したものだと言われています。「憲法を遵守し」というのは、ちょっと変ではないですか? 自らを規定する一条のことをわざわざ遵守すると言うだろうか。象徴天皇の範囲にとどまるという意志表明であるといえなくはないけど、僕はやはり、これは九条のことだと思いましたね。そして、その後まもなく、湾岸戦争があり、九条が争点となった。一条と九条に密接な関係があるという考えがより強まりました。 |

|

次も『憲法の無意識』から短い文を抜き出して、インタビューの発言にて補って読んでみよう。 |

|

憲法九条が根ざすのは、明治維新以後 七七年、日本人が目指してきたことの総体に対する悔恨です。それは「徳川の平和」を破って急激にたどった道程への悔恨です。したがって、徳川の「国制」こそ、戦後憲法九条の先行形態であるといえます。 (柄谷行人『憲法の無意識』2016年) |

|

|

|

ーー徳川の体制とは、非軍事化ということと、もう一つは象徴天皇制ですね。天皇に手をつけないというか、そのまま祭り上げて。 柄谷)それを意識的におこなったのは、徳川が初めてだと思います。日本で天皇が実権を持つような時期は、後醍醐天皇が「王政復古」をとなえた十四世紀以後そうであったように、戦乱の時代です。家康はそれに終止符を打ち、また、天皇を丁重に揺るぎない場所に安置して片づけてしまった。それが憲法第一条の「先行形態」ですよ。徳川の体制では天皇は見えない。実際、その存在さえ知らない人が多かったと思います。しかし、それによって徳川体制は機能していた。それは象徴天皇制ですね。 |

|

ーー九条の「先行形態」を明治憲法ではなく、そのさらに前にさかのぼって見いだすことによって、柄谷さんの中で徳川体制に対する評価が変わった部分があるのでしょうか。 柄谷) ありますね。ただ、もともと僕は徳川の体制や思想に関して、結構両義的でしたね。しかも、僕の考えは、九条が徳川の体制の「高次元での回復」だ、ということです。「高次元での回復」はマルクスの言葉ですが、それは彼が読んだアメリカの文化人類学者モーガンの『古代社会』の氏族社会についての考えにもとづいています。共産主義が氏族社会の高次元での回復だとマルクスがいうとき、そこには当然、否定がふくまれています。そのままの回復、あるいはロマン主義的な回復では駄目です。 |

|

徳川的なものをそのまま肯定したらひどいものになるのは決まっています。そもそも、徳川体制は封建制(地方分権)のようでいて、じつは非常に中央集権的です。大名は各地にいましたが、参勤交代を強制された。あのようなシステムは中国の帝国の全盛期でもありえない。また、徳川は、戦国時代の間に事実上消滅していた身分制社会を復活させた。ある面からいえばじつに反動的で、耐えがたいものです。坂口安吾の「日本文化私観」も事実上、徳川文化批判ですね。が、それを単に否定すると、どういうことになるか。明治になると、征韓論が起きて「秀吉万歳」となった。その意味で、戦国時代が回帰したのです。だから、徳川の「高次元での回復」というのは、同時に、徳川のマイナス面を否定することでなければならない。その意味では開国ではあるけれど、明治のような開国なら、鎖国のほうがましです。丸山真男が幕末を「第一の開国」、戦後を「第二の開国」と言いましたが、第二の開国は徳川の平和すなわち鎖国の回復という要素が入っていないと、真の開国にならないでしょう。だから、むしろ今後に「第三の開国」が必要ですね。第三の開国とは、憲法九条を実行することです。 |

|

ーー「高次元での回復」がポイントで、徳川体制に戻れとか、それを日本固有の文化として評価するという立場ではないのですね。 柄谷 そうですね。それに、僕は戦後に人々が徳川のことを思い出しだとは思わないんです。すでに明治維新以後七十年以上経っていたから。しかし、無意識に徳川を思い出したのだと思います。(柄谷行人「改憲を許さない日本人の無意識」文学界インタビュー 2016年7月号) |

九条が徳川の体制の「高次元での回復」とある。上に「共産主義が氏族社会の高次元での回復だとマルクスがいうとき」とあることにも注意しておこう。

この「高次元での回復」という表現は、柄谷が交換様式Dを示すのに『世界史の構造』以降、使い続けている(参照)。

◼️父なる超自我の眼差しと母なる超自我の声

さてここで《憲法九条が根ざすのは、明治維新以後 七七年、日本人が目指してきたことの総体に対する悔恨です。それは「徳川の平和」を破って急激にたどった道程への悔恨です》における天皇制とは何だったかを問うてみよう。

中井久夫はこう言っている。

|

かつては、父は社会的規範を代表する「超自我」(=父の名・父なる超自我:引用者)であったとされた。しかし、それは一神教の世界のことではなかったか。江戸時代から、日本の父は超自我ではなかったと私は思う。〔・・・〕 明治以後になって、第二次大戦前までの父はしばしば、擬似一神教としての天皇を背後霊として子に臨んだ。(中井久夫「母子の時間 父子の時間」2003年 『時のしずく』所収) |

|

もともと父の超自我などない非一神教的な日本で「擬似一神教としての天皇」を設置したのが明治以降の77年という指摘である。 |

《父は社会的規範を代表する「超自我」》を「父の名・父なる超自我」としたのはラカンの定義による。

|

父の名のなかに、我々は象徴的機能の支えを認めねばならない。歴史の夜明け以来、父という人物と法の形象とを等価としてきたのだから。C’est dans le nom du père qu’il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique qui, depuis l’orée des temps historiques, identifie sa personne à la figure de la loi. (ラカン, ローマ講演, E278, 27 SEPTEMBRE 1953 ) |

|

象徴界は言語である[Le Symbolique, c'est le langage](Lacan, S25, 10 Janvier 1978) |

|

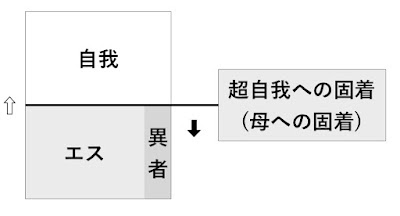

まず父の名の法とは言語の法である。そしてこの父の名を前期ラカンは「父なる超自我」と呼び、このエディプス的父の名とは異なる前エディプス的超自我を「母なる超自我」と呼んだ。 |

|

「エディプスなき神経症概念」……私はそれを母なる超自我と呼ぶ。…問いがある。父なる超自我の背後にこの母なる超自我がないだろうか? 神経症においての父なる超自我よりも、さらにいっそう要求し、さらにいっそう圧制的、さらにいっそう破壊的、さらにいっそう執着的な母なる超自我が。 Cette notion de la névrose sans Œdipe,[…] ce qu'on a appellé le surmoi maternel : […]- on posait la question : est-ce qu'il n'y a pas, derrière le sur-moi paternel, ce surmoi maternel encore plus exigeant, encore plus opprimant, encore plus ravageant, encore plus insistant, dans la névrose, que le surmoi paternel ? (Lacan, S5, 15 Janvier 1958) |

|

エディプスの失墜において…超自我は言う、「享楽せよ!」と。[au déclin de l'Œdipe …ce que dit le surmoi, c'est : « Jouis ! » ](ラカン, S18, 16 Juin 1971) |

ーー後年のラカンは母なる超自我を超自我自体とし、父なる超自我は父の名である。この父の名はフロイトの自我理想と等価である。

|

要するに自我理想は象徴界で終わる。言い換えれば、何も言わない。何かを言うことを促す力、言い換えれば、教えを促す魔性の力 …それは超自我だ。 l'Idéal du Moi, en somme, ça serait d'en finir avec le Symbolique, autrement dit de ne rien dire. Quelle est cette force démoniaque qui pousse à dire quelque chose, autrement dit à enseigner, c'est ce sur quoi j'en arrive à me dire que c'est ça, le Surmoi. (Lacan, S24, 08 Février 1977) |

|

父の名は象徴界にあり、現実界にはない[le Nom du père est dans le symbolique, il n'est pas dans le réel]( J.-A. MILLER, - Pièces détachées - 23/03/2005) |

フロイトは自我理想と超自我を明瞭には区別していない(よく読み込めば区別はあるが)。ラカンはこのふたつを厳密に区別した。

超自我自体としての母なる超自我を母の名とも呼ぶ。

|

われわれが父の名による隠喩作用を支える瞬間から、母の名は原享楽を表象するようになる。à partir du moment où on fait supporter cette opération de métaphore par le Nom-du-Père, alors c'est le nom de la mère qui vient représenter la jouissance primordial(J.-A. Miller, CAUSE ET CONSENTEMENT, 23 mars 1988) |

|

|

父の名(自我理想)は外部からの眼差し、母の名(超自我)は内部からくる声でもある[参照]。

ラカンはフロイトの自我理想/超自我を次の表現群で示し直したのである。

|

◼️最後のフロイトの超自我の記述 フロイトの死の枕元にあったとされる『精神分析概説』には次の記述がある。 |

||||||

|

心的装置の一般的図式は、心理学的に人間と同様の高等動物にもまた適用されうる。超自我は、人間のように幼児の依存の長引いた期間を持てばどこにでも想定されうる。そこでは自我とエスの分離が避けがたく想定される。Dies allgemeine Schema eines psychischen Apparates wird man auch für die höheren, dem Menschen seelisch ähnlichen Tiere gelten lassen. Ein Überich ist überall dort anzunehmen, wo es wie beim Menschen eine längere Zeit kindlicher Abhängigkeit gegeben hat. Eine Scheidung von Ich und Es ist unvermeidlich anzunehmen. (フロイト『精神分析概説』第1章、1939年) |

||||||

|

高等動物にもある超自我とあるように、これは父ではなく、最初の世話役である母にかかわる超自我である。そして自我とエスを分離させるものが超自我だとある。

柄谷行人は超自我は死の欲動だと言っているとは言え、この自己破壊欲動としての死の欲動とは(表層的には)異なる死の欲動を言っている。柄谷が示しているのは反復強迫としての死の欲動である。 フロイト自身、1920年には主に第一次世界大戦参戦兵士に大量に発生した外傷性戦争神経症の文脈にて次のように書いているのだから間違いではない。 |

|

われわれは反復強迫の特徴に、何よりもまず死の欲動を見出だす[Charakter eines Wiederholungszwanges …der uns zuerst zur Aufspürung der Todestriebe führte.](フロイト『快原理の彼岸』第6章、1920年) |

|

|

1924年の『マゾヒズムの経済論的問題』、1930年の『文化の中の居心地の悪さ』にも柄谷が示している超自我を意味する記述はある。とはいえフロイトは最後の10年においては自己破壊欲動の相としての超自我の死の欲動を前面に出してゆく。これがラカンの究極的な意味でのリアルである、《死の欲動は現実界である。死は現実界の基盤である。La pulsion de mort c'est le Réel […] la mort, dont c'est le fondement de Réel 》(Lacan, S23, 16 Mars 1976)。

自己破壊欲動とはマゾヒズムでもあり、これがラカンの現実界の享楽である(参照)。

|

マゾヒズムはその目標として自己破壊をもっている[Masochismus …für die Existenz einer Strebung, welche die Selbstzerstörung zum Ziel hat. ](フロイト『新精神分析入門』32講「不安と欲動生活 Angst und Triebleben」1933年) |

|

享楽は現実界にある。現実界の享楽は、マゾヒズムによって構成されている。…マゾヒズムは現実界によって与えられた享楽の主要形態である。フロイトはそれを発見したのである[la jouissance c'est du Réel. …Jouissance du réel comporte le masochisme, …Le masochisme qui est le majeur de la Jouissance que donne le Réel, il l'a découvert,] (Lacan, S23, 10 Février 1976) |

|

この自己破壊欲動が、リアルな欲動である。 |

|

欲動要求はリアルな何ものかである[Triebanspruch etwas Reales ist](フロイト『制止、症状、不安』第11章「補足B 」1926年) |

|

自我がひるむような満足を欲する欲動要求は、自己自身にむけられた破壊欲動としてマゾヒスム的であるだろう[Der Triebanspruch, vor dessen Befriedigung das Ich zurückschreckt, wäre dann der masochistische, der gegen die eigene Person gewendete Destruktionstrieb. ](フロイト『制止、症状、不安』第11章「補足B 」1926年) |

この意味で、柄谷の憲法超自我論の超自我は、最晩年のフロイトの超自我とはーー繰り返せばあくまで表層的にはということだがーー異なる。もちろん超自我を「自我を超えて無意識的に人を突き動かすもの」として捉えれば、「天皇の無意識」というのは大半の日本人にはあるだろうし、その天皇に結び付けられている限り憲法九条にもそれがあるだろう。

柄谷の「高次元での回復」としての憲法超自我論は事実上、自己破壊欲動の審級にある原超自我に対する防衛としての「自我を超える何ものか」を思考しているように見える。交換様式Dはその何ものかに他ならないだろう。

次のフロイト文における、人間の攻撃欲動ならびに自己破壊欲動[Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb]とは事実上、超自我の欲動である。

|

われわれとしては、いつの日か、この種の文化共同体病理学[Pathologie der kulturellen Gemeinschaften ]という冒険をあえて試みる人が現われることを期待せずにはいられない。〔・・・〕 私の見るところ、人類の宿命的課題は、人間の攻撃欲動ならびに自己破壊欲動[Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb]による共同生活の妨害を文化の発展によって抑えうるか、またどの程度まで抑えうるかだと思われる。この点、現代という時代こそは特別興味のある時代であろう。いまや人類は、自然力の征服の点で大きな進歩をとげ、自然力の助けを借りればたがいに最後の一人まで殺し合うことが容易である。現代人の焦燥・不幸・不安のかなりの部分は、われわれがこのことを知っていることから生じている。(フロイト『文化の中の居心地の悪さ』第8章、1930年) |

|

|

人類はこの超自我の欲動に対して防衛しなくてはならない。そうしなければ破滅する。

……………………

以下、フロイトラカンの超自我をめぐる思考をもう少し詳しく見てみよう。

|

◼️母なる神は超自我 |

|

ラカンは神とは実際は超自我だと言っている。 |

|

一般的に神と呼ばれるもの、それは超自我と呼ばれるものの作用である[on appelle généralement Dieu …, c'est-à-dire ce fonctionnement qu'on appelle le surmoi.] (Lacan, S17, 18 Février 1970) |

|

ここでの神は母なる神である。 |

|

歴史的発達の場で、おそらく偉大な母なる神が、男性の神々の出現以前に現れる。〔・・・〕もっともほとんど疑いなく、この暗黒の時代に、母なる神は、男性諸神にとって変わられた。Stelle dieser Entwicklung treten große Muttergottheiten auf, wahrscheinlich noch vor den männlichen Göttern, […] Es ist wenig zweifelhaft, daß sich in jenen dunkeln Zeiten die Ablösung der Muttergottheiten durch männliche Götter (フロイト『モーセと一神教』3.1.4, 1939年) |

|

フロイトは神は不気味なものだとも言っている。 |

|

神は不気味なものである[Gottes …Er ist ein unheimlicher](フロイト『モーセと一神教』2.4、1939年) |

|

不気味なものの意味は親密でありながら、(原)抑圧されて外に放り投げられた、いわば「外にある家」ーーUnheimのun は抑圧の徴、heimは「家」ーーである[参照]。 |

|

不気味ななかの親密さ[heimisch im Unheimlichen](フロイト『ある錯覚の未来』第3章、1927年) |

|

不気味なものは秘密の親密なものであり、一度抑圧をへてそこから回帰したものである[daß Unheimliche das Heimliche-Heimische ist, das eine Verdrängung erfahren hat und aus ihr wiedergekehrt ist](フロイト『不気味なもの Das Unheimliche』第3章、1919年) |

|

不気味なものは、(原)抑圧されたものの回帰にかかわるが、この別名は内的反復強迫である。 |

|

同一のものの回帰という不気味なもの[das Unheimliche der gleichartigen Wiederkehr]〔・・・〕 心的無意識のうちには、欲動蠢動から生ずる反復強迫の支配が認められる。これはおそらく欲動の性質にとって生得的な、快原理を超越するほど強いものであり、心的生活の或る相にデモーニッシュな性格を与える。〔・・・〕不気味なものとして感知されるものは、この内的反復強迫[inneren Wiederholungszwang] を思い起こさせるものである。(フロイト『不気味なもの Das Unheimliche』1919年) |

|

フロイトにとってのこの反復強迫のさらなる別名は永遠回帰あるいは死の欲動である。 |

|

同一の出来事の反復の中に現れる不変の個性刻印[gleichbleibenden Charakterzug]を見出すならば、われわれは(ニーチェの)同一のものの永遠回帰[ewige Wiederkehr des Gleichen]をさして不思議とも思わない。〔・・・〕この反復強迫[Wiederholungszwang]〔・・・〕あるいは運命強迫 [Schicksalszwang nennen könnte ]とも名づけることができるようなものについては、合理的な考察によって解明できる点が多い。(フロイト『快原理の彼岸』第3章、1920年) |

|

われわれは反復強迫の特徴に、何よりもまず死の欲動を見出だす[Charakter eines Wiederholungszwanges …der uns zuerst zur Aufspürung der Todestriebe führte.](フロイト『快原理の彼岸』第6章、1920年) |

|

フロイトはこの永遠回帰する不気味なものを異者とも呼んだ。 |

|

不気味なものは、抑圧の過程によって異者化されている[dies Unheimliche ist …das ihm nur durch den Prozeß der Verdrängung entfremdet worden ist.](フロイト『不気味なもの』第2章、1919年、摘要) |

|

異者がいる。…異者とは、厳密にフロイトの意味での不気味なものである[Il est étrange… étrange au sens proprement freudien : unheimlich] (Lacan, S22, 19 Novembre 1974) |

|

異者がいるのはエスである。 |

|

異者は原無意識としてエスのなかに置き残されたままである[Fremdkörper…bleibt als das eigentliche Unbewußte im Es zurück].(フロイト『モーセと一神教』3.1.5 Schwierigkeiten, 1939年、摘要) |

|

この異者がラカンの現実界である。 |

|

フロイトのモノを私は現実界と呼ぶ[La Chose freudienne … ce que j'appelle le Réel ](Lacan, S23, 13 Avril 1976) |

|

モノの概念、それは異者としてのモノである[La notion de ce Ding, de ce Ding comme fremde, comme étranger](Lacan, S7, 09 Décembre 1959) |

|

この異者なるモノの別名は母なるモノである。 |

|

母なるモノ、母というモノ、これがフロイトのモノ[das Ding]の場を占める[la Chose maternelle, de la mère, en tant qu'elle occupe la place de cette Chose, de das Ding. ](Lacan, S7, 16 Décembre 1959) |

不気味な異者とは、母なる超自我への固着によってエスに置き残された原無意識であり、これが死の欲動の基礎にある[参照]。

エスの境界表象としてのラカンマテームS(Ⱥ)は固着を意味し、表象的要素と身体的要素(エスの欲動の身体=異者身体)の両方を含意する記号である。このマテームは文字通り読めば穴の表象だが、ラカンにおいて穴はトラウマのことであり、「トラウマの表象」と読み換えうる(トラウマは、誰もが知っているように、表象を通して反復強迫する。多くの場合、イメージ表象を通して)。フロイトにおける異者の定義はトラウマであり、S(Ⱥ)は「異者の表象」と言い換えてもよい。フロイトラカンのトラウマの定義は「身体の出来事」であり、巷間で使われるトラウマの意味よりもずっと広い。超自我自体、このS(Ⱥ)として示されーー基本的には母なる超自我による身体の上への刻印ーー、つまり超自我は表象であるとともにエスを含んだ概念である。この意味で超自我とエスは厳密には区分できない。それはフロイト自身が書いている通りである。《超自我は絶えまなくエスと密接な関係をもち、自我に対してエスの代理としてふるまう。超自我はエスのなかに深く入り込み、そのため自我にくらべて意識から遠く離れている。das Über-Ich dem Es dauernd nahe und kann dem Ich gegenüber dessen Vertretung führen. Es taucht tief ins Es ein, ist dafür entfernter vom Bewußtsein als das Ich.》(フロイト『自我とエス』第5章、1923年)

不気味な残滓がある[il est resté unheimlich] (Lacan, S10, 19 Décembre 1962) |

フロイトの異者は、残存物、小さな残滓である[L'étrange, c'est que FREUD…c'est-à-dire le déchet, le petit reste](Lacan, S10, 23 Janvier 1963) |

|

●異者理論は中世からある |

|

ところであなたはどう思うだろうか、私のすべての新しいヒステリー 前史理論はすでに知られており、数世紀前だが何百回も出版されているという見解について。あなたは覚えているだろうか、私がいつも言っていたことを。中世の理論、強迫観念の霊的法廷は、私たちの異者理論[Fremdkörpertheorie]と意識の分裂と同一だと。 Was sagst Du übrigens zu der Bemerkung, daß meine ganze neue Hysterie-Ur-geschichte bereits bekannt und hundertfach publiziert ist, allerdings vor mehreren Jahrhunderten? Erinnerst Du Dich, daß ich immer gesagt, die Theorie des Mittelalters und der geistlichen Gerichte von der Besessenheit sei identisch mit unserer Fremdkörpertheorie und Spaltung des Bewußtseins? (フロイト、フリース宛書簡、Freud: Brief an Wilhelm Fließ vom 17 Januar 1897) |

|

●現実の断片か、自己自身が異者のように現れる |

|

疎外(異者分離 Entfremdungen)は注目すべき現象である。〔・・・〕この現象は二つの形式で観察される。現実の断片がわれわれにとって異者のように現れるか、あるいはわれわれの自己自身が異者のように現れるかである[Diese Entfremdungen sind sehr merkwürdige, …Man beobachtet sie in zweierlei Formen; entweder erscheint uns ein Stück der Realität als fremd oder ein Stück des eigenen Ichs.(フロイト書簡、ロマン・ロラン宛、Brief an Romain Rolland] ( Eine erinnerungsstörung auf der akropolis) 1936年) |

ーー不気味な異者の形象である超自我も同様である。

この異者(異者身体)は異物と訳されてきた。《エスの欲動蠢動は、自我組織の外部に存在し、自我の治外法権である。〔・・・〕われわれはこのエスの欲動蠢動を、異物(異者身体 Fremdkörper)の症状と呼んでいる。Triebregung des Es […] ist Existenz außerhalb der Ichorganisation […] der Exterritorialität, […] betrachtet das Symptom als einen Fremdkörper,》(フロイト『制止、症状、不安』第3章、1926年、摘要)

ラカンの斜線を引かれた主体$とは、実はこの異者なのである[参照]。この異者が死の欲動の原因であり、《後期フロイトの「死の欲動」というのはある意味で疑わしい概念で、それを入れるとうまく行かないことが多い。だからフロイト派の中でも大多数がそれを否定した。積極的に肯定したのはメラニー·クラインぐらいで、ラカンもあまり言及しない》(柄谷行人「改憲を許さない日本人の無意識」2016年7月号)などと言われると、柄谷さん、《あまり自分勝手だよ、教祖の料理は。》と安吾が小林秀雄に言ったように言いたくなる。

|

もっともこうも引用しておかねばならない。 |

|

僕自身は尊敬し、愛する人のみしかヤッツケない。僕が今までヤッツケた大部分は小林秀雄に就てです。僕は小林を尊敬してゐる。尊敬するとは、争ふことです。(坂口安吾「花田清輝論」1947年) |

さて先ほど示した図をもうすこしわかりやすく示せばこうなる(参照)。

フロイトにとっては最初にエスありきである。エスは発達段階に伴って徐々に自我に移行するが、移行し切れない残存物が固着の残滓=異者であり、これがエスの核に置き残される。エスとは事実上、この異者身体[Fremdkörper]なのである。

…………………

というわけで、書いているうちに柄谷の「憲法の無意識」の話から別のところへ行ってしまったが、この天皇制にかかわる無意識については、ポジネガ両面について、しばらく考えていきたい(おそらく断続的になるだろうが)。

柄谷はかつては浅田彰とともに天皇制の否定的相を語っていたように記憶する。とくに浅田の(崩御直前に皇居前で土下座する連中を見せられての)「土人の国」発言をめぐって。

以下は天皇という言葉は出現しないが、明らかに天皇制の暗示がある。

|

公的というより私的、言語的(シンボリック)というより前言語的(イマジナリー)、父権的というより母性的なレヴェルで構成される共感の共同体。......それはむしろ、われわれを柔らかく、しかし抗しがたい力で束縛する不可視の牢獄と化している。(浅田彰「むずかしい批評」1988年) |

|

|

|

思想史が権力と同型であるならば、日本の権力は日本の思想史と同型である。日本には、中心があって全体を統い御するような権力が成立したことがなかった。〔・・・〕あらゆる意志決定(構築)は、「いつのまにかそう成る」(生成)というかたちをとる。〔・・・〕日本において、権力の中心はつねに空虚である。だが、それも権力であり、もしかすると、権力の本質である。〔・・・〕 見かけの統合はなされているが、それは実は空虚な形式である。私は、こうした背景に、母系制(厳密には双系制)的なものの残存を見たいと思っている。それは、大陸的な父権的制度と思考を受け入れながらそれを「排除」するという姿勢の反復である。 日本における「権力」は、圧倒的な家父長的権力のモデルにもとづく「権力の表象」からは理解できない。(柄谷行人「フーコーと日本」1992年 ) |

|

|

|

ここに現出するのは典型的な「共感の共同体」の姿である。この共同体では人々は慰め合い哀れみ合うことはしても、災害の原因となる条件を解明したり災害の原因を生み出したりその危険性を隠蔽した者たちを探し出し、糾問し、処罰することは行われない。そのような「事を荒立てる」ことは国民共同体が、和の精神によって維持されているどころか、じつは、抗争と対立の場であるという「本当のこと」を、図らずも示してしまうからである。…(この)共感の共同体では人々は「仲よし同士」の慰安感を維持することが全てに優先しているかのように見えるのである。(酒井直樹「「無責任の体系」三たび」2011年『現代思想 東日本大震災』所収) |

この不可視の牢獄としての共感の共同体が、言語以前の前エディプス的天皇制ーー本居宣長的なアニミズム的天皇制と言ってもよいーーに結びついているなら、天皇制のポジ面ばかりを見るわけにはいかない。それに対する防衛としての「高次元の回復」の思考が不可欠だろう。

|

一神教とは神の教えが一つというだけではない。言語による経典が絶対の世界である。そこが多神教やアニミズムと違う。(中井久夫『私の日本語雑記』2010年) |

|

アニミズムは日本人一般の身体に染みついているらしい。(中井久夫「日本人の宗教」1985年『記憶の肖像』所収) |