今まで折に触れて何度か掲げてきた、柄谷行人によるペレルマンの『レトリックの帝国』の注釈がある。ここでも再掲しよう。

|

ペレルマンは『レトリックの帝国』のなかで、伝統的レトリックではほとんどとりあつかわれない議論技術として「概念の分割」をあげている。「現象/実在」という対象概念は、その最も代表的な例であり、偶然/本質、相対/絶対、個別的/普遍的、抽象的/具体的、行為/本質、理論/実践といった二項対立もおなじみのものだ。ペレルマンはこれを「第一項/第二項」とよび、さらにそれらがたんなる二項対立ではないことをつぎのように説明している。 |

|

《現象/実在という対概念を手本として、哲学的概念を第一項/第二項の形で表すことができる。第一項は現象的なもの、最初に出てくるもの、現実的なもの、直接的なもの、直接に認識されるものを表わす。第二項は第一項との間には区別があるが、この区別は第一項に関連づけてのみ理解される区別であって、第一項の諸様相間に現れた不両立関係を除かんがため第一項内で行われた分割の産物が第一項と第二項との区別である。第二項は第一項の諸様相内で価値あるものと無価値なものとを区別することを可能にする基準、規範を示している。第二項はたんに与えられてそこにあるものではなく、第一項を分割するにあたってその諸様相間に上下関係を設定することを可能にする規則のための構成物(コンストラクション)でもある。何が実在であるかを決定する第二項の規則に合致しないものが、見かけのもの、誤っているもの、悪い意味で現象的なものである。第二項は第一項に対して規範であり、同時に説明でもあるのである。》(ペルレマン「説得の論理学」) |

|

「説得の技術」としてみられているかぎり、どんなレトリック論も不毛である。(中略)「説得の技術」であるかぎり、レトリックは二次的であり、それはペレルマン自身のいい方でいえば、{(レトリック/哲学)哲学}という構図のなかにある。すなわち、レトリックと哲学の対立はメタレベルとしての哲学によって支えれれている、しかし、今日いわれている「レトリックの復権」は、そのような構図の"逆転"としてあらわれたのである。つまりレトリックそのものがレトリカルに逆転されたのであって、この自己言及性に注意しなければならない。それがもはやたんなる"逆転"でありえないことはいうまでもない。ペレルマンは、西洋哲学がそのような二項対立のなかにあると同時に、"独創的思想"が、これらの対概念の上下を逆転することによって生じてきたこと、しかしたんなる"逆転"にはとどまりえないことを、次のように説明している。 |

|

《独創的思考はためらうことなくこれら対概念の上下をひっくり返すものだが、しかし、その逆転も、対概念の二項のいずれかを手直しすることなしに起こることはまれである。逆転を正当化する理由を言う必要があるからである。こうしてたとえば個別的/普遍的という伝統的形而上学の特徴的な対概念を逆転すると、抽象的/具体的という対概念になる。なぜなら普遍がプラトン的イデアの如き高度の実在でなく、具体的なものから派生した抽象物とみなされるところでは、唯一の具体的存在でる個別的なものの方にこそ価値があるとされるからである。その場合直接に与えられたものの方が実在であり、抽象物は理論/実在の対概念に対応した派生的理論的産物にすぎないものとなる。》 |

|

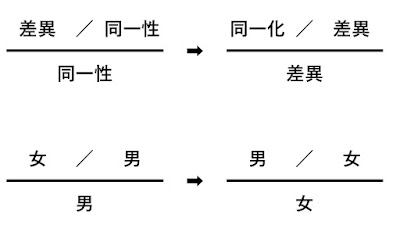

そこからみれば、「形式化」が、たんに形式/内容の逆転ではありえず、{(形式/内容)内容}という構図そのものの逆転であらざるをえないことが明らかになるだろう。そして、この逆転は、{(内容/形式)形式}に帰結するだろう。デリダのいう「自己再固有化の法則」とはこのことである。そして、彼自身が{(差異/同一性)同一性}という形而上学的な構造を根本的に逆転するかぎり、{(同一性/差異)差異}に帰着してしまわざるをえない。彼自身が「自己再固有化」におちいらないようにするために、再び従来の構図を必要とするのである。 |

|

すでにのべたように、十九世紀後半からの「形式化」は、「知覚/想像力」・「実存/本質」・「不在/現前性」・「シニフィアン/シニフィエ」・「文字/音声」・「狂気/理性」・「精神/身体(知覚)」、その他ありとあらゆる二項対立(副次的なもの/一次的・本質的なもの)の“逆転”としてあらわれている。それが実存主義とよばれようと、構造主義とよばれようと、また当人がそのような名称を拒絶しようと、重要なのはそのような“逆転”ではない。むしろわれわれが問うべきなのは、いかにして“逆転”が可能なのかということだ。そのことは、すでにペレルマンが「分割」についてのべたことのなかに示唆されている。 すなわち、第二項は、「第一項/第二項」の対立に属すると同時に、第一項において不可避的に生じる「不両立関係」(パラドックス)を回避するために見出されるメタレベルであり、そしてこの上下(クラスとメンバー)の混同を禁止するところに、いわば「形而上学」がある。つまり、プラトン以来の哲学は、たんなる二分法によるのではなく、この対立がもつ自己言及的なパラドックスを“禁止”するところにあった。しかし、それはけっして“禁止”できない、というのは、それは形式的にコンシステントであろうとするかぎり、「決定不能性」におちいるからである。(柄谷行人「形式化の問題」『隠喩としての建築』所収) |

これを図式化すればこうなる。

二つ目の男女の図は浅田彰がデリダに依拠しつつ何度か示しているものである。要するに地階に支配的イデオロギーがあり、上階には右側に親イデオロギーに支えられた言説、左側が反イデオロギー言説という図である。

男女図はラカン派語彙で言えばこうなる。

|

原理の女性化がある。両性にとって女なるものがいる。過去は両性にとってファルスがあった[il y a féminisation de la doctrine [et que] pour les deux sexes il y a la femme comme autrefois il y avait le phallus.](エリック・ロラン Éric Laurent, séminaire du 20 janvier 2015) |

|

|

この図式は単純だとはいえ、多様な形で使える。

上階で二項対立があるように見えても、一方は地階に支えられた親支配的イデオロギー派、他方は反支配的イデオロギー派である。親イ派は反イ派の言説をデマ、プロパガンダ、ときには陰謀論と難詰する。反イ派はそうはしない。するとしても小声でいうだけだ。

実は反イ派は地階の支配的イデオロギーまで含めて批判している場合もある。他方、親イ派は気楽である。地階の釈迦の掌に支えられた言説なのだからエラそうに反イデオロギー派を批判できる。

|

東アジアの平和に対するロシア・ウクライナ紛争の啓示 浅井基文 3/21/2022 |

|

(ロシア非難・批判一色に染まった日本) 伝統的にロシア(ソ連)に対して悪いイメージが支配する日本の政治・社会がロシアのウクライナに対する武力侵攻に対してロシア非難・批判一色に染まったのは、予想範囲内のことでした。しかし、一定の肯定的評価を得ている学者、研究者、ジャーナリストまでが一方的な非難・批判の側に組みする姿を見て、私は日本の政治・社会の根深い病理を改めて思い知らされました。〔・・・〕 日本の政治・社会の際立った病理の一つは、「赤信号一緒に渡れば怖くない」という集団心理の働きが極めて強いということです。ロシア非難・批判一色に染まったのはその典型的現れです。今日の日本の政治・社会を支配している反中・嫌中ももう一つの現れです。1989年の天安門事件以後、日本人の中国に対するイメージが急激に悪い方向に向かってきたという事情があり、そこに「巨大な中国が目の前に現れた」ことを素直に消化できない複雑な感情が合わさって、反中・嫌中・親台としての集団心理が自己主張する形を取ることになっているのです。 |

|

ちなみに、「鬼畜米英」を唱えていた日本人が敗戦と米軍による占領を契機に一夜にして「徹底親米」に豹変したことはよく知られています。この現象も集団心理の働きを抜きにしては理解不能なことです。ちなみに、アメリカに対する印象に関する内閣府による世論調査結果は、ほぼ一貫して80%前後の日本人がアメリカに対して好感を持っていることを示しています。直近(2021年)の調査では実に88.5%です(ちなみに、ロシアについては13.1%、中国は20.6%でした)。しかも、日本のメディアは圧倒的にアメリカ・メディアの影響力の下にあります。したがって、アメリカ発のロシア情報が垂れ流しかつ土砂降りで入ってきて、日本の政治・社会を徹底的に洗脳しているというわけです。 |

というわけでこうなる。

|

人間は幸福をもとめて努力するのではない。そうするのはイギリス人だけである。Hat man sein warum? des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem wie? - Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur der Engländer tut das. (ニーチェ『偶像の黄昏』「箴言と矢」12番、1888年) |

|

|

|

今日、世界資本主義の条件の下、われわれはイデオロギー的に「みなイギリス人」である(いやむしろ、われわれはみなアングロサクソンアメリカ人だ…)[in the conditions of global capitalism, we are ideologically “all Englishmen” (or, rather, Anglo-Saxon Americans…)](ZIZEK, LESS THAN NOTHING, 2012) |

みなさんお好きなのだろうな、世界資本主義の体現者米ネオコンが。

というわけでーー、

提灯持ちばかりやっている、卑しいごますり学者や仔羊どもに災いあれ!

|

作家というものはその職業上、しかじかの意見に媚びへつらわなければならないのであろうか? 作家は、個人的な意見を述べるのではなく、自分の才能と心のふたつを頼りに、それらが命じるところに従って書かなければならない。だとすれば、作家が万人から好かれるなどということはありえない。むしろこう言うべきだろう。「流行におもねり、支配的な党派のご機嫌をうかがって、自然から授かったエネルギーを捨てて、提灯持ちばかりやっている、卑しいごますり作家どもに災いあれ」。世論の馬鹿げた潮流が自分の生きている世紀を泥沼に引きずりこむなどということはしょっちゅうなのに、あのように自説を時流に合わせて曲げている哀れな輩は、世紀を泥沼から引き上げる勇気など決して持たないだろう。(マルキ・ド・サド「文学的覚書」) |

|

|

………………

|

ロラン・バルトは自分の日本をめぐるエッセーを 『表徴の帝国』 L'Empire des signes と題しているが、 それは 『見せかけの帝国』 l'empire des semblantsを意味する。(ラカン、リチュラテール.Lituraterre 1971) |

|

日本ってのはこよなく「文化的な」国だよ。 |

|

いくつかの公文書や回想録によると、1970年代半ば、チトーの側近たちはユーゴスラヴィアの経済が壊滅的であることを知っていた。しかし、チトーに死期が迫っていたため、側近たちはかたらって危険の勃発をチトーの死後まで先延ばしにすることに決めた。その結果、チトーの晩年には外国からの借款が急速に膨れ上がり、ユーゴスラヴィアは、ヒッチコックの『サイコ』に出てくる裕福な銀行家の言葉を借りれば、金の力で不幸を遠ざけていた。1980年にチトーが死ぬと、ついに破滅的な経済危機が勃発し、生活水準は40パーセントも下落し、民族間の緊張が高まり、そして民族間紛争がとうとう国を滅ぼした。適切に危機に対処すべきタイミングを逃したせいだ。ユーゴスラヴィアにとって命取りとなったのは、指導者に何も知らせず、幸せなまま死なせようという側近たちの決断だったといってもいい。 |

|

これこそが究極の「文化」ではなかろうか。文化の基本的規則のひとつは、いつ、いかにして、知らない(気づかない)ふりをし、起きたことがあたかも起きなかったかのように行動し続けるべきかを知ることである。私のそばにいる人がたまたま不愉快な騒音を立てたとき、私がとるべき正しい対応は無視することであって、「わざとやったんじゃないってことはわかっているから、心配しなくていいよ、全然大したことじゃないんだから」などと言って慰めることではない。……(文化が科学に敵対するのはこの理由による。科学は知への容赦ない欲動に支えられているが、文化とは知らない/気づいていないふりをすることである)。 この意味で、見せかけに対する極端な感受性をもつ日本人こそが、ラカンのいう〈大文字の他者〉の国民である。日本人は、他のどの国民よりも、仮面のほうが仮面の下の現実よりも多くの真理を含むことをよく知っている。(ジジェク『ラカンはこう読め』「日本語版への序文」) |

ははあ、「生活水準は40パーセントも下落し」なんてあるな、円安はもうすぐ40パーセント程度の下落はあるだろうな、その後だね、何が起こるかタノシミなのは。いくら文化的日本人でも仮面を脱ぎ捨てないといけない出来事が起こるんじゃないかい?