中井久夫のエッセイはそのほとんどが依頼原稿で成り立っている。だが「学園紛争は何であったか」は珍しく「書き下ろし」されたものである。字数4300字ほどの阪神大震災被災年のエッセイ、ーー何ものかに強く触発されたのだろう、感嘆して止まない文章のひとつである。

|

1 「学園紛争は何であったか」ということは精神科医の間でひそかに論じられつづけてきた。1960年代から70年代にかけて、世界同時的に起こったということが、もっとも説明を要する点であった。フランス、アメリカ、日本、中国という、別個の社会において起こったのである。「歴史の発展段階説」などでは説明しにくい現象である。 |

|

では何が同時的だろうかと考えた。それはまず第二次世界大戦からの時間的距離である。1945年の戦争終結の前後に生まれた人間が成年に達する時点である。つまり、彼らは戦死した父の子であった。あるいは戦争から還ってきた父が生ませた子であった。しかも、この第二次世界大戦から帰ってきた父親たちは第一次大戦中あるいは戦後の混乱期に生まれて恐慌時代に青少年期を送っている人が多い計算になる。ひょっとすると、そのまた父は第一次大戦が当時の西欧知識人に与えた、(われわれが過小評価しがちな)知的衝撃を受けた世代であるかもしれない。 二回の世界大戦(と世界大不況と冷戦と)は世界の各部分を強制的に同期化した。数において戦死者を凌駕する死者を出した大戦末期のインフルエンザ大流行も世界同期的である。また結核もある。これらもこの同期性を強める因子となったろうか。 |

|

2 では、異議申立ての内容を与えたものは何であろうか。精神分析医の多くは、鍵は「父」という言葉だと答えるだろう。実際、彼らの父は、敗戦に打ちひしがれた父、あるいは戦勝国でも戦傷者なりの失望と憂鬱とにさいなまれた父である。戦後の流砂の中で生活に追われながら子育てをした父である。古い「父」の像は消滅し、新しい「父」は見えてこなかった。戦時の行為への罪悪感があるものも多かったであろう。戦勝国民であっても、戦場あるいは都市で生き残るためにおかしたやましいことの一つや二つがあって不思議ではない。二回の大戦によってもっともひどく損傷されたのは「父」である。であるとすれば、その子である「紛争世代」は「父なき世代」である。「超自我なき世代」といおうか。「父」は見えなくなった。フーコーのいう「主体の消滅」、ラカンにおける「父の名」「ファルス」の虚偽性が特にこの世代の共感を生んだのは偶然でなかろう。さらに、この世代が強く共感した人の中に第一次大戦の戦死者の子があることを特筆したい。特にアルベール・カミュ、ロラン・バルトは不遇な戦死者の子である。カミュの父は西部戦線の小戦闘で、バルトの父は漁船改造の哨戒艇の艇長として詳しい戦史に二行ばかり出てくる無名の小海戦で戦死している。 |

|

異議申立ての対象である「体制」とは「父的なもの」の総称である。「父なるもの」は「言語による専制」を意味するから、マルクス主義政党も含まれる道理である。もっとも、ここで「子どもは真の権威には反抗しない。反抗するのはバカバカしい権威 silly authority だけである」という精神科医サリヴァンの言葉を思い起こす。第二次大戦とそれに続く冷戦ほど言語的詐術が横行した時代はない。もっとも、その化けの皮は1960年代にすべて剥がれてしまった。 |

|

3 しかし、この精神分析的解釈は、反乱が学生・知識人に限局して起こったことを説明しない。 最近、私は文化大革命の記録をいくつか読んで、はっと思うことがあった。大学の教師も迫害され、農村に追いやられているが、もっとも迫害されたのは高校教師であって、彼らはしばしば生徒に殺害されている。 身分社会への異議申立てであるフランス革命では貴族が攻撃の対象になった。悲惨な一時期を経て、近代大学制度が樹立され、学歴が選別原理となった。なるほど、低い身分に生まれることは理不尽である。しかし、頭の善し悪しは? ましてその選別原理は? |

|

大学が多くの青年を呼び集めるにつれて、学歴社会は次第に純化される。と同時に、選別は次第に本質的なことを問えなくなる。試験問題というものは、皆が知っていることを問うても、誰も答えられないことを問うても、選別の働きをしない。入試問題は両者のはざまの狭い範囲から出さねばならない。微妙な違いを判別させ、あるいは少しでも不注意な者を罠に誘い込むようにしなければならない。パヴロフが犬で実験的に神経症を作った、まさにその方法である。北京大学を頂点とする都市の大学に入るために中国の高校生は少なくとも三回の試験を受けなければならなかった。入学しても、試験に次ぐ試験である。いずれもわが国の比ではない。不幸な中国の高校教師はこのような過程の象徴として最も敵視され殺害されていったのであろう。中国は二千年来フランス革命を準備した者が模範とした、もっとも古くもっとも完壁な学歴社会であり続けたが、革命後、再び新しい形の学歴社会が生まれつつあると人々は感じたのであろう。北京大学生が三度の厳重な選別によって選び抜かれるのは郷試に始まる科挙と同じである。 |

|

白紙の答案を出した北京大学の一学生の行為が文化大革命の英雄として絶賛された意味を私は長らくつかめなかった。白紙の答案を出す京大生など珍らしくも何ともなかったからである。それは北京大学では大変な自己否定行為であったのだ。そして、それが称揚されるのは学歴社会への反抗だったからだ。そもそもなぜ「文化」の「大革命」だったのか。ーーこの名称は「学歴社会に対する革命」と読み取ればまあ腑に落ちる。中国語では「文化」は個人的「教養」をも指すのである。 |

|

中国の知識人がしばしば示す政府への不信は、中国の為政者を気の毒に思わせるほどである。他方、中国文化への絶大な信頼は片時も揺るがない。彼らは文化大革命の最中にも二千年来の習わしを守って九月九日の「重陽の日」には高きに登って詩を作ったと聞く。したたかである。自らもしばしば知識人出身である中国の政治家は知識人が忠誠をどこに置いているのかを知っていよう。彼らは知識人に両義的たらざるをえなかろう。中国史は知識人の忠誠への政治家のたえざる懐疑の歴史である。とくに成り上った政治家は。マージナルな知識人である大方の革命家もまた。知識人予備軍である学生もまた。 「学生革命」はフランスでもあわやというところまで行った。フランスの「大学入学資格試験」の国語問題は安価な作家選集 「クラシック・ラルース」の末尾に掲載されている。何という難問か。日本の仏文専攻者の大学院修士論文レベル以上であろう。わが国の国語の大学入試問題が幼稚園水準にみえる。高等師範学校や行政学院はさらに難しいのであろう。 |

|

せっかく入試にとおったエリートの学生がなぜ真先に異議申立てをするのか。フランス革命においてもロシア革命においても貴族たちが身分社会への反乱の理論を用意したのと似ている。これは単純な「ノブレス・オブリージェ」ではない。「体制」の中で不当に低く待遇されるであろうという予感を抱いていた若者である。今あまり人気のない歴史家トインビーであるが、彼が指摘するとおり、文化の「リエゾン・オフィサー」(連絡将校)としてのインテリゲンチアへの社会的評価と報酬とは近代化の進行とともに次第に低下し、その欲求不満がついにはその文化への所属感を持たない「内なるプロレタリアート」にならしめると私は思う。 冷厳な事実は、二つの大戦が優秀な青年を戦死させたために、多くの国でその同世代と続く世代との、それほどでない人たち(たとえば私の世代の)に余分の機会を与えたことである。反乱世代は、この余沢が消滅した時点において成人に達しつつあった。団塊の世代といわれる彼らのところで行列が渋滞しはじめたのである。 |

|

4 しかし、学歴社会を否定すれば、どこに行き着くのか。一切の知識人的な者を消滅させ、その基盤をも覆し、いわば文化を「更地」しようとした試みをわれわれは一つ知っている。それを敢えてしたポルポトは長期のフランス留学において興議申立て世代に接触した、フーコーの忠実な精神的弟子である。フーコーがそれを予想しなかったとしても、弟子は師よりも論理を徹底させがちである。バリの学生は「石畳の下は砂だ」と叫んだ。「砂」とは「更地」ということである。ポルポトはほんとうにそうしてしまった。知識人の片鱗をみせる者として歯科医までを殺し、貨幣と都市とを廃絶し、国民皆耕が実現するかにみえた。ただ、銃剣による強制なしではそれは実現しなかった。しかし今何と早くカンボジャに都市と貨幣と学歴社会が復興したこと、そして銃剣を持つ者だけが精強な集団として山地に割拠するという結末ーー。 |

|

世界的な学生反乱も四半世紀の過去となった。しかし、中国では文化大革命はまだ決算が済んでいない。 「前進」という言葉に今の中国の人たちは渋面を作る。文化大革命のことばだと忌避されるのである。 異議申立ての中から生まれた一つは環境保護論者である。もう一つの果実はフェミニストであろう。これらのほうが射程が広い。そこに精神医療改革をかぞえてよいであろうか。 大学が近代において身分社会を補完し解毒する役割を果してきたことは事実である。しかし、学歴社会と大学の存在価値とは本来は別個である。大学とは変人、奇人をる含めて知識人を保護し、時にそこから人類更新の契機を生み出させる点で欠かせない場ではなかろうか。学歴社会が必ずしも大学を必要としないのは前近代中国を見ればよい。そして、まさかと思いたいのだが、学歴社会は生き残って、「知識人」は消滅に近づいたのではなかろうか。知識人のほうが弱い生き物で再生しにくいからである。 |

|

* 阪神大震災直後、西部被災地においての経験であるが、約半月は貨幣経済がほぼ完全に停止した。援助物資と焚き出しに依存して生活する他なかった。逆に、お金があっても店はなく、小銭が時々要るだけであった。学校もすべて休校となり、避難所と化した。それだけでなく学歴社会も一時停止した。証拠に、皆の顔から普段の社会的地位(とその背景の学歴など)による仮面が抜け落ちていた。被災民は高揚していた点では異常であったが、憑きものとしての学歴や何やかやがとれていた点ではふだんよりも正常であった。その人の正味の価値がみえていたといおうか。いつもは控え目な人がみごとな働きをし、ふだん大言壮語する人が冴えなかったりした。髪の毛を代赫色に染めた少年たちがきびきびと働いていた。ヴォランティアの青年は時に「奔走家」といわれた「維新の志士」も実際はこうではなかったかという思いを起こさせた。歴史の霞の中で美化されているが、幕末の十代、二十代も神様であったわけはない。 |

|

(中井久夫「学園紛争は何であったのか」書き下ろし1995年『家族の深淵』所収) |

…………………

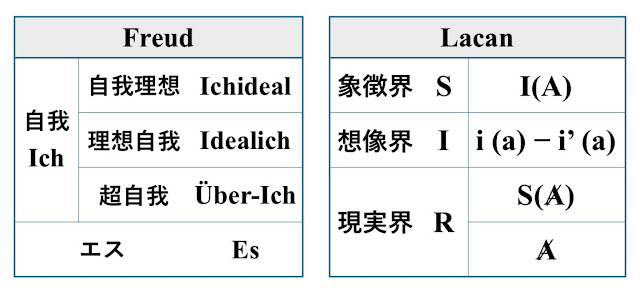

誤解のないようにひとつだけ注記しておけば、第二節に《二回の大戦によってもっともひどく損傷されたのは「父」である。であるとすれば、その子である「紛争世代」は「父なき世代」である。「超自我なき世代」といおうか。「父」は見えなくなった。フーコーのいう「主体の消滅」、ラカンにおける「父の名」「ファルス」の虚偽性が特にこの世代の共感を生んだのは偶然でなかろう》とあるが、この超自我は、父なる超自我であり、現代ラカン派で超自我とされるものとは異なり、フロイトの自我理想に相当する。

|

自我内部の分化は、自我理想あるいは超自我と呼ばれうる。eine Differenzierung innerhalb des Ichs, die Ich-Ideal oder Über-Ich zu nennen ist(フロイト『自我とエス』第3章、1923年) |

|

フロイトのこの曖昧な記述をラカンは厳密に区別した。 |

|

自我理想は象徴界で終わる。言い換えれば、何も言わない。何かを言うことを促す力、言い換えれば、教えを促す魔性の力 …それは超自我だ。 l'Idéal du Moi, en somme, ça serait d'en finir avec le Symbolique, autrement dit de ne rien dire. Quelle est cette force démoniaque qui pousse à dire quelque chose, autrement dit à enseigner, c'est ce sur quoi j'en arrive à me dire que c'est ça, le Surmoi. (ラカン、S24, 08 Février 1977) |

|

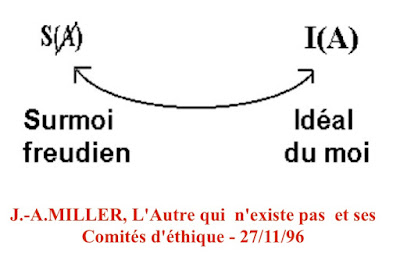

我々は I(A)とS(Ⱥ)という二つのマテームを区別する必要がある。ラカンはフロイトの『集団心理学と自我の分析』への言及において、象徴的同一化[identification symbolique] におけるI(A)、つまり自我理想[idéal du moi]は主体と大他者との関係において本質的に平和をもたらす機能[ fonction essentiellement pacifiante]があるとした。他方、S(Ⱥ)はひどく不安をもたらす機能 [fonction beaucoup plus inquiétante]、全く平和的でない機能[pas du tout pacifique ]がある。そしてこのS(Ⱥ)に、フロイトの超自我の翻訳 [transcription du surmoi freudien]を見い出しうる。(J.-A.MILLER, L'Autre qui n'existe pas et ses Comités d'éthique - 27/11/96) |

|

この「自我理想/超自我」を前期ラカンは「エディプス的父なる超自我/前エディプス的母なる超自我」として示しているが、後者が後年、超自我自体となる。 |

|

「エディプスなき神経症概念」……私はそれを母なる超自我と呼ぶ。 …問いがある。父なる超自我の背後にこの母なる超自我がないだろうか? 神経症においての父なる超自我よりも、さらにいっそう要求し、さらにいっそう圧制的、さらにいっそう破壊的、さらにいっそう執着的な母なる超自我が。 Cette notion de la névrose sans Œdipe,[…] ce qu'on a appellé le surmoi maternel : […]- on posait la question : est-ce qu'il n'y a pas, derrière le sur-moi paternel, ce surmoi maternel encore plus exigeant, encore plus opprimant, encore plus ravageant, encore plus insistant, dans la névrose, que le surmoi paternel ? (Lacan, S5, 15 Janvier 1958) |

|

エディプスの失墜において…超自我は言う、「享楽せよ!」と。au déclin de l'Œdipe …ce que dit le surmoi, c'est : « Jouis ! » (ラカン, S18, 16 Juin 1971) |

要するにフロイトの「自我理想」が、ラカンの「父なる超自我=父の名」である、ーー《父の名は象徴界にあり、現実界にはない。le Nom du père est dans le symbolique, il n'est pas dans le réel》( J.-A. MILLER, - Pièces détachées - 23/03/2005)

そして母なる超自我は現代ラカン派においては超自我自体となる。この超自我はリアルな症状と等価であり、その「超自我がない」ということはあり得ない。ーー《症状の享楽…この症状が超自我の核である。La jouissance du symptôme […]C'est ce nexus-là qu'on a appelé le surmoi.》 (J.-A. MILLER, LA CLINIQUE LACANIENNE, 24 MARS 1982)。他方、「自我理想=父なる超自我=父の名」がないということは十分にある。これが中井久夫の言う「父なき世代」である。

超自我はエスの代理人であり、事実上、この超自我がラカンの主体$である。

|

超自我は斜線を引かれた主体と書きうる le surmoi peut s'écrire $ (J.-A. MILLER, LA CLINIQUE LACANIENNE, 24 FEVRIER 1982) |

|

超自我の真の価値は欲動の主体である。la vraie valeur du surmoi, c'est d'être le sujet de la pulsion. (J.-A. Miller, LES DIVINS DETAILS, 17 MAI 1989) |

フロイト自身、最晩年には次のように記している。

|

心的装置の一般的図式は、心理学的に人間と同様の高等動物にもまた適用されうる。超自我は、人間のように幼児の依存の長引いた期間を持てばどこにでも想定されうる。そこでは自我とエスの分離が避けがたく仮定される。Dies allgemeine Schema eines psychischen Apparates wird man auch für die höheren, dem Menschen seelisch ähnlichen Tiere gelten lassen. Ein Überich ist überall dort anzunehmen, wo es wie beim Menschen eine längere Zeit kindlicher Abhängigkeit gegeben hat. Eine Scheidung von Ich und Es ist unvermeidlich anzunehmen. (フロイト『精神分析概説』第1章、1939年) |

|

超自我が設置された時、攻撃欲動の相当量は自我の内部に固着され、そこで自己破壊的に作用する。Mit der Einsetzung des Überichs werden ansehnliche Beträge des Aggressionstriebes im Innern des Ichs fixiert und wirken dort selbstzerstörend. (フロイト『精神分析概説』第2章、1939年) |

……………

「学園紛争は何であったか」を掲げて軽く注釈して終えるつもりだったのだが長くなってしまった。長くなりついでに、今まで何度か示してきたことだがもう少し続けよう。

ラカンの「父なる超自我/母なる超自我」は、事実上、中井久夫にもある。

|

母なるオルギア(距離のない狂宴)/父なるレリギオ(つつしみ) |

|

父子関係は、子の母親すなわち配偶者を大切にすることから始まる〔・・・〕。たしかに、配偶者との親密関係を保てない父が自然でよい父子関係を結べることはないだろう。また、父もいくらかは、"母"である。現実の母の行きすぎや不足や偏りを抑え、補い、ただすという第二の母の役割を果たすことは、核家族の現代には特に必要なことであり、自然にそうしていることもしばしばある。ただ、父子関係には、ある距離があり、それが「つつしみ」を伝達するのに重要なのではないだろうか。このようなものとして、父が立ち現れることはユニークであり、そこに意味があるのではないだろうか。 |

|

「つつしみ」といったが、それは礼儀作法のもっと原初的で包括的なものである。ちなみに「宗教」の西欧語のもとであるラテン語「レリギオ」の語源は「再統合」、最初の意味は「つつしみ」であったという。母権的宗教が地下にもぐり、公的な宗教が父権的なものになったのも、その延長だと考えられるかもしれない。ローマの神々も日本の神々も、威圧的でも専制的でもなく、その前で「つつしむ」存在ではないか。母権的宗教においては、この距離はなかったと私は思う。それは、しばしば、オルギア(距離のない狂宴)を伴うのである。母親の名残りがディオニュソス崇拝、オレフェウス教として色濃く残った古代ギリシャでは「信仰」はあるが「宗教」にあたる言葉がなかったらしい。 |

|

宗教だけではない。ヒトの社会に「父」が参加したのは、始まりは子育ての助手としてであったというが、この本来の父の役割は、家族から社会、部族、国家へと転用された。この拡大は農耕社会に始まり現状に至っていると私は思う。父は狩人から始めて戦士となり航海者となり官僚となりサラリーマンとなった。そして国家、部族、地域社会はそれ自体が父親的である。しかし元来の父の役割はそうではなかったと私は思う。父を家の外に誘い出すことによって、家庭の父の役割は薄くなった。狩猟には父は息子とともに参加したのであろうが、おそらく農耕社会以後の父の実態は核家族と大家族と社会の三つの世界に引き裂かれた存在である。「レリギオ」はギリシャ哲学をラテン世界に紹介したキケロによって「良心」の意味に使われた。つまり「超自我」にこの名が与えられたのである。それがほどなく「宗教」の意味になったのは周知のとおりである。(中井久夫「母子の時間、父子の時間」初出2003年『時のしずく』所収) |

|

この父なるレリギオは、すでに早い段階で示されている。 |

|

ケレーニーはアイドースをローマのレリギオ(religio 慎しみ)とつながる古代ギリシアの最重要な宗教的感性としている。(中井久夫「西欧精神医学背景史」『分裂病と人類』所収、1982年) |

もっともラカンにおいて「父なる超自我=父の名」は、直接的には「父なるレリギオ」ではない。父なるレリギオは「父の名の使用」に相当する。

|

父の名の使用 |

|

人は父の名を迂回したほうがいい。父の名を使用するという条件のもとで。le Nom-du-Père on peut aussi bien s'en passer, on peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir.(ラカン, S23, 13 Avril 1976) |

|

ーーラカンはここで何を言わんとしているのか。支配の論理、抑圧の論理に陥りがちな「父の名」を迂回し、原享楽としての母なる距離なき狂宴を飼い馴らす「父の機能」が必要だと言っているのである(政治経済的にはこの母なるオルギアは前回末尾近くに示した「資本の言説」に相当する)。 この「父の名の使用」は柄谷行人の「帝国の原理」に相当する。 |

|

帝国の原理 |

|

帝国の原理がむしろ重要なのです。多民族をどのように統合してきたかという経験がもっとも重要であり、それなしに宗教や思想を考えることはできない。(柄谷行人ー丸川哲史 対談『帝国・儒教・東アジア』2014年) |

|

近代の国民国家と資本主義を超える原理は、何らかのかたちで帝国を回復することになる。〔・・・〕帝国を回復するためには、帝国を否定しなければならない。帝国を否定し且つそれを回復すること、つまり帝国を揚棄することが必要〔・・・〕。それまで前近代的として否定されてきたものを高次元で回復することによって、西洋先進国文明の限界を乗り越えるというものである。(柄谷行人『帝国の構造』2014 年) |

ここでは「父の名の使用」を「父の原理」と呼ぼう。

そして「母なるオルギア」を「母の名」とする。

|

父の名 le Nom-du-Père/母の名 le nom de la mère |

|

われわれが父の名による隠喩作用を支える瞬間から、母の名は原享楽を表象するようになる。à partir du moment où on fait supporter cette opération de métaphore par le Nom-du-Père, alors c'est le nom de la mère qui vient représenter la jouissance primordial (J.-A. Miller, CAUSE ET CONSENTEMENT, 23 mars 1988) |