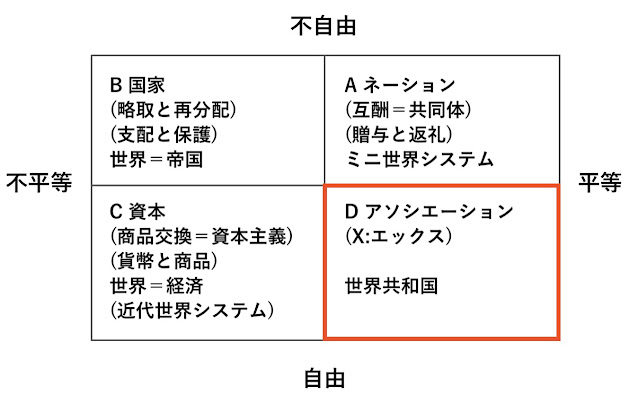

柄谷行人は新著『力と交換様式』にて『世界史の構造』以来の次の図に「自由」と「平等」を付け加えているようだ(私はこの書にまだ掠ったこともないが、少なくとも直近のインタビュー記事に示されている)。

『世界史の構造』を読めば、もともとこう置けるには相違ないが、交換様式D以外には自由と平等の統合はないよ、ということが明示された図としてとても役立つね。より精緻に示された『世界史の構造』掲載図に付け加えれば次のようになる。

もっとも交換様式Dがいかに実現可能か、その実現がほんとうに抑圧されたものの回帰に関わるのか、さらにその内実が世界共和国や普遍宗教、あるいは共産主義、遊動性の回帰に相当するのか、という柄谷の議論への問いあるいは疑念があるのははまた別の話である。

例えば柄谷は抑圧されたものの回帰を連発している。

|

交換様式Dは、原初的な交換様式A(互酬性)の高次元における回復である。それは、たんに人々の願望や観念によるのではなく、フロイトがいう「抑圧されたものの回帰」として「必然的」である。(柄谷行人『世界史の構造』2010年) |

|

社会主義とは互酬的交換を高次元で回復することにある。それは、分配的正義、つまり、再分配によって富の格差を解消することではなく、そもそも富の格差が生じないような交換的正義を実現することである。カントがそれを「義務」とみなしたとき、互酬的交換の回復が、人々の恣意的な願望ではなく、「抑圧されたものの回帰」として、一種の強迫的な理念として到来することを把握していたのである。(柄谷行人『世界史の構造』2010年) |

|

|

|

資本=ネーション=国家を越える手がかりは、やはり、遊動性にある。ただし、それは遊牧民的な遊動性ではなく、狩猟採集民的な遊動性である。定住以後に生じた遊動性、つまり、遊牧民、山地人あるいは漂泊民の遊動性は、定住以前にあった遊動性を真に回復するものではない。かえって、それは国家と資本の支配を拡張するものである。〔・・・〕交換様式Dにおいて、何が回帰するのか。定住によって失われた狩猟採集民の遊動性である。それは現に存在するものではない。が、それについて理論的に考えることはできる。(柄谷行人『柳田国男と山人 』2014年) |

|

未開社会において、互酬交換が社会構成体を形成する原理であったことは疑いがありません。しかし、それは最初からあったのではない。人類が狩猟採集遊動民であった段階では、B・C だけでなく、Aも存在しなかった。そこでは、 生産物は均等に分配されたと見てよいでしょう。遊動しているため、蓄積する ことができないからです。遊動的バンドは、狩猟のために必要な規模以上には 大きくならず、また小さくもならなかった。集団の成員を縛る拘束もなかった。 他の集団と出会ったときも、簡単な交換をしただろうが、戦争にはならなかっ た。このような状態を、私は原遊動性 U と名づけます。 その状況が変わったのは、グローバルな気候変動のために、彼らが各地で定住し始めてからです。以後、集団の中に、対人的な葛藤、富の格差が生じるようになった。また、定住しているために、他の集団との交換が必要となり、且つそれが困難となった。このときに、交換様式 A、贈与の互酬性が始まったといえます。むろん、人々がそれを工夫して考え出したのではありません。それは、彼らの意志を越えて到来したのです。 〔・・・〕 |

|

Aの「力」が反復強迫的であるのは、それが定住によって失われた Uの回帰であるからだといってよいでしょう。それが、階級や国家の発生を阻止する観念的な力として働いたのです。 氏族社会以後、人類社会はBとCがもたらす観念的な「力」によって支配されるようになりました。そして、Aは B の下で、共同体の原理にとどまるようになった。しかし、先に述べたように、A・B・Cが一定の段階に達したとき、 つまり、世界帝国の段階で、Dが普遍宗教としてあらわれたのです。普遍宗教 は D であり、D は普遍宗教です。いいかえれば、経済的ベースを離れて普遍宗教はありえません。 |

|

D は A の回帰ではなく、Uの回帰です。 したがって、それは過去ではなく、未来を志向します。とはいえ、それは人間の願望や空想とは異なり、反復強迫的なものです。D がもたらすのは、A・B・C がもつ「力」への様々な対抗の可能性です。それは最初に宗教のレベルであらわれたと述べましたが、そ れは宗教に限定されない。文学においても、哲学においてもあらわれます。 D は、A・B・Cの力が存続するかぎり、強迫的に再帰し、それらを揚棄しようとする。したがって、「共産主義」は、それが D であるかぎり、歴史的に必然的なのです。以上が、『世界史の構造』で私が述べた事柄の要点です。 柄谷行人「交換様式論入門」2017年) |

柄谷が上のように言うとき、主にフロイトの『モーセ』(あるいは中期の『トーテムとタブー』)に依拠している。

|

宗教現象は人類が構成する家族の太古時代に起こり遥か昔に忘却されてしまった重大な出来事の回帰としてのみ理解されうる、そして、宗教現象はその強迫的特性をまさにこのような根源から得ているのであり、それゆえ、歴史的真実に則した宗教現象の内実の力が人間にかくも強く働きかけてくる[als Wiederkehren von längst vergessenen, bedeutsamen Vorgängen in der Urgeschichte der menschlichen Familie, daß sie ihren zwanghaften Charakter eben diesem Ursprung verdanken und also kraft ihres Gehalts an historischer Wahrheit auf die Menschen wirken. ](フロイト『モーセと一神教』3.1b Vorbemerkung II (im Juni 1938) |

|

モーセの宗教の回帰[die Wiederkehr der Mosesreligion]3.1.2 |

|

ところでフロイトは同じ論文でこうも書いているのである。 |

|

抑圧されたものの回帰は、トラウマと潜伏現象の直接的効果に伴った神経症の本質的特徴としてわれわれは叙述する[die Wiederkehr des Verdrängten, die wir nebst den unmittelbaren Wirkungen des Traumas und dem Phänomen der Latenz unter den wesentlichen Zügen einer Neurose beschrieben haben. ](フロイト『モーセと一神教』3.1.3, 1939年) |

|

症状形成の全ての現象は、「抑圧されたものの回帰」として正しく記しうる。 Alle Phänomene der Symptombildung können mit gutem Recht als »Wiederkehr des Verdrängten« beschrieben werden. (フロイト『モーセと一神教』3.2.6 Die Wiederkehr des Verdrängten, 1939年) |

|

フロイトの抑圧には二種類ある。原抑圧と後期抑圧である(参照:原抑圧文献)。 |

|

われわれが治療の仕事で扱う多くの抑圧は、後期抑圧の場合である。それは早期に起こった原抑圧を前提とするものであり、これが新しい状況にたいして引力をあたえる[die meisten Verdrängungen, mit denen wir bei der therapeutischen Arbeit zu tun bekommen, Fälle von Nachdrängen sind. Sie setzen früher erfolgte Urverdrängungen voraus, die auf die neuere Situation ihren anziehenden Einfluß ausüben. ](フロイト『制止、症状、不安』第2章、1926年) |

|

原抑圧されたものの回帰とは基本的にトラウマの回帰である。 |

|

結局、成人したからといって、原トラウマ的不安状況の回帰に対して十分な防衛をもたない[Gegen die Wiederkehr der ursprünglichen traumatischen Angstsituation bietet endlich auch das Erwachsensein keinen zureichenden Schutz](フロイト『制止、症状、不安』第9章、1926年) |

|

これは、ラカン用語なら現実界のトラウマの回帰、欲動の現実界の回帰である。 |

|

私が目指すこの穴、それを原抑圧自体のなかに認知する[c'est ce trou que je vise, que je reconnais dans l'Urverdrängung elle-même].(Lacan, S23, 09 Décembre 1975) |

|

現実界は穴=トラウマをなす[le Réel …fait « troumatisme ».](Lacan, S21, 19 Février 1974) |

|

欲動の現実界がある。私はそれを穴の機能に還元する。…穴は原抑圧と関係がある[il y a un réel pulsionnel …je réduis à la fonction du trou.…La relation de cet Urverdrängt](Lacan, Réponse à une question de Marcel Ritter、Strasbourg le 26 janvier 1975) |

|

後期抑圧されたものの回帰とは、リビドー、欲動のトラウマの代理満足(圧縮と置換)としての回帰であり、これが症状である。 |

|

リビドー興奮[libidinösen Erregung]は圧縮と置換を通して代理満足となる[daß er durch Verdichtung und Verschiebung zum Befriedigungsersatz]。(フロイト『精神分析入門』第24章、1917年、摘要) |

|

すべての症状形成は、不安を避けるためのものである[alle Symptombildung nur unternommen werden, um der Angst zu entgehen](フロイト 『制止、不安、症状』第9章、1926年) |

|

不安はトラウマにおける寄る辺なさへの原初の反応である[Die Angst ist die ursprüngliche Reaktion auf die Hilflosigkeit im Trauma](フロイト『制止、症状、不安』第11章B、1926年) |

|

さて柄谷行人の言う抑圧されたものの回帰はどちらの回帰だろうか、原抑圧されたものの回帰(=排除されたものの回帰)か、後期抑圧されたものの回帰なのか? 柄谷はときに原抑圧、ときに後期抑圧の回帰を語っているように見え、何よりもまずここに理論的弱さを私は感じてしまう。 フロイトラカンにおいて原抑圧は欲動のトラウマ(固着)のレミニサンスだが、後期抑圧は代理満足(圧縮と置換)の想起である。 フロイトにおけるトラウマの定義は身体の出来事(あるいはその身体の出来事への固着[参照])であり、反復強迫する。 交換様式Dが原抑圧されたものの回帰なら、強迫的にレミニサンスする。遊動性の回帰はこの審級に置きうるかもしれない。だがそれ以外は? 交換様式Dが自ずと訪れるのを待っていてよいのだろうか? 以下、当面、インタビュー記事を全文貼り付けておく。ひどく微妙なところがある発話内容であり、『力と交換様式』そのものを読み込まないと判然としないが。 |

|

柄谷行人さん『力と交換様式』インタビュー 絶望の先にある「希望」 |

|

柄谷行人さんの新刊『力と交換様式』(岩波書店)が刊行された。新著は、国家や共同体と結びついた資本主義を超えるために、独自の理論で世界を読み解いてきた自らの理論の密度をより高めている。日本のみならず世界中に読者を持つ柄谷さんに聞いた。 |

|

「これ以上ないところまで書いた」 柄谷さんは、四半世紀にわたって、〈交換〉から社会の歴史を見る仕事に取り組んできた。今作は、その〈交換様式〉がもたらす〈観念的な力〉に着目した到達点といえる一冊だ。 「私は、これ以上ないというところまで書きました。だから、今後どうすればいいんですか、なんてことを聞かないでもらいたい(笑)」 その仕事に取りかかったきっかけの一つは1991年のソビエト連邦崩壊だった。 「やはり、すごく大きな事件だったんですね。このとき、〈歴史の終焉〉ということが大々的に言われましたが、私は反対でした。なぜなら、何も終わっていなかったからです」 |

|

当時、米国の政治学者フランシス・フクヤマが、イデオロギーの対立は自由・民主主義の勝利に終わったという仮説を示して注目を集めた。根本的な革命はもう起こらないとも言われた。しかし、柄谷さんは、〈歴史の終焉〉が意味するのは、本当の終焉ではなく、国家と資本、ネーション(民族)が互いに結びついた強固な体制が出来上がることだと考えた。それは歴史の前進ではなく、必然的に戦争や恐慌をもたらす、と。そして、その体制をどうやって超えるか、ということを問い続けてきた。 |

|

近年のインタビューでは、「戦争の時代が来る」と指摘してきたが、現にロシアがウクライナに侵攻する事態になっている。 「私は別に驚かなかった。資本、ネーション、国家が残っている以上、歴史の〈終焉〉はなく、〈反復〉があるだけです。たとえば、90年ごろにアメリカで言われた〈新自由主義〉は、その後、事実上、〈新帝国主義〉に転じた。つまり、90年以後の世界史は、別に新しいものではない。実際、ロシアとウクライナの戦争は、第1次世界大戦や第2次世界大戦の反復でしかない」 |

|

なぜ「交換様式」なのか 資本=ネーション=国家を超えた未来はあり得るのか。まず、柄谷さんがその可能性をまとまった形で考察したのが、2001年の『トランスクリティーク』だ。カントとマルクスの読解を通じて、交換の観点から社会をみるというアイデアを示した。その後、9・11以降の世界の分断を受けて、その考察を練り直し、〈交換様式〉として2010年の『世界史の構造』で全面的に展開され、体系的理論となる。 〈交換様式〉は、柄谷さんが編み出した独自の概念だ。社会のシステムを交換から見ることで、四つの交換様式を見いだした。その四つは、A=贈与と返礼の互酬、B=支配と保護による略取と再分配、C=貨幣と商品による商品交換。Dは、Aを高次元で回復したもので、自由と平等を担保した未来社会の原理として掲げられている。歴史上にあるDは様々な形を取るため、柄谷さんは〈X〉と呼んできた。 |

|

四つの交換様式は同時に存在していて、どの交換様式が支配的かによって、社会のありようが決まってくる、と説く。Aならば氏族社会、Bであれば国家、Cの場合は資本制社会が、その代表例だ。Dが支配的な社会はいまだに存在していないという。 そもそも交換様式という考えはどのように生まれたのか。柄谷さんは、ソ連崩壊によって〈マルクス主義〉が否定されても、マルクスや主著『資本論』は「終わっていない」と考えた。 「いわゆるマルクス主義では、国家やネーション(民族)といった上部構造は、経済的下部構造(生産力と生産関係)によって規定されている、という考えが支配的ですが、それだけでは説明できないことが多い」 |

|

「そのため、マックス・ウェーバーは、近代の産業資本主義を生んだのはプロテスタンティズムであるとし、宗教的な上部構造の自立的な力を強調した。また、フロイトは、経済的下部構造ではなく、心理的な上部構造に、人間を動かす無意識の働きを見ようとした。それ以来、観念的、イデオロギー的な上部構造を重視する考えが強くなったといえます」 「一方、マルクス主義者も、エンゲルスがいっているように、別に〈経済決定論〉を唱えたわけではない。したがって、現在では、経済的なものだけでなく、イデオロギー的宗教的なものを総合的に見るべきだという考えになっています。しかし、私はそこで済ませたくなかった」 柄谷さんは、「経済的な下部構造が上部構造を決定するという考えに反対ではない」という。「ただし、経済的下部構造には、生産様式だけではなく、交換様式がある。そして、生産様式を超えるような力は、交換様式からくるのです」 |

|

「マルクスが『資本論』で注目したのは、交換様式です。そして、それがもたらす物神的な力です。そう考えたマルクスが参照したのは『リヴァイアサン』で、国家という怪獣について論じたホッブズです」 「国家には力がありますが、それが武力によると思ってはいけない。武力があっても、国家は続かない。国家が存続するためには、武力ではない何か別の力が必要です。そのことを見抜いた人が、ホッブズです。ホッブズが洞察したのは、国家の〈力〉が、それに従えば保護されるという〈交換〉によって成り立つということです」 「同様にマルクスは、貨幣の力が、商品の交換に根ざすことを見た。『資本論』で交換様式という観点を取ったとき、すでにマルクスは、ウェーバーやフロイトが気づいていたにもかかわらず、それを宗教や無意識に求めた問題を、交換、すなわち、広い意味で〈経済的〉な観点から説明できると思っていたわけです」 しかし、このような考えは、その後無視されるにいたった。そして、柄谷さんは、交換様式という視点から、2010年に『世界史の構造』を書き上げた。 |

|

「再考」して見いだした交換の「霊的な力」 柄谷さんは「『世界史の構造』を書いたとき、これで最後だ、もう言うことはない、と思った」と話す。実際、その後の著作『哲学の起源』や『帝国の構造』は、補足として書いたものだという。そして、2015~16年に、雑誌「atプラス」で「Dの研究」を連載した。 「一番説明するのが難しい『D』について書いているうちに、A、B、Cについてももう一度考える必要を感じたのです」 本書では、「再考」という言葉が度々登場する。 「考えるということは、再考するということですよ(笑)。そうすると、同じ問題が違って見えてくる」 |

|

「今度の本で注目したのは、交換様式が観念的な力をもたらすということです。それが顕著なのは交換様式Dです。それは、観念的なあるいは霊的な問題、つまり宗教的な次元にみえます。だから、だから他の交換様式とは違う、ということになる。しかし、どの交換様式も霊的な力をもつのです。ただA・B・Cの場合は、その力が霊的なものとは見なされない。私はそれらがもつ霊的な力について考えた」 〈霊的〉というと科学的でないという反論が浮かぶ。しかし、柄谷さんは、「磁力も17世紀半ばまでは実在の力とは見なされなかった」と指摘し、「科学的な態度とは、たんに霊を斥けるのではなく、霊として見られるほかないような『力』の存在を承認した上で、その謎を解明すること」だと説く。 「交換が〈霊的・観念的な力〉をもたらすということは、もともとマルクスが『資本論』で考えたことです。そこでは、貨幣・資本の力が、交換から生じる〈物神的な力〉だということを示していました」 |

|

商品は、交換されることで初めて商品としての価値を持つ。マルクスはそれを「命がけの飛躍」と呼んだ。 「ところが、ルカーチに代表されるマルクス主義者は、物神という考えを単なる冗談として扱った。今もそうみなしています。それが交換様式Cから来る、観念的な力だということを見なかった」 ところが、後に、同じような事態が、交換様式Aに関しても起きたという。 「マルクスの死後、交換様式Aから生じる観念的な力に注目した人物がいます。人類学者マルセル・モースです。彼が未開社会に見いだしたのは、Aがもたらす〈霊的な力〉です。例えば、贈与された者は返礼しなくてはならない。贈与と返礼を強いているのは、物に付着した霊的な力だとモースは言う」 |

|

「しかし、霊的などと言うと、科学者からバカにされるから難しい。モースもそう言ったため、彼を称賛したレヴィ=ストロースなどにも批判された。しかし、モースは、他に言いようがないからそう言ったのです」 交換様式Bについても、柄谷さんはホッブズが用いた「リヴァイアサン」という怪物の比喩が、単なる比喩に留まらないという着眼点から論を深めていく。 「国家に従えば保護されるという交換がないと、国家の力自体が終わってしまう。ホッブズが面白いのは、その力を海の怪獣リヴァイアサンと呼んだことです。普通の力じゃない。物理的に力がないように見えても、ものすごい力を持つわけです。 「その意味で、貨幣も国家も、異なる交換様式から生じた観念的な力としてとらえることができます。さらにネーション(民族)についても同様のことがいえます。それはベネディクト・アンダーソンのいう〈想像の共同体〉ですから。つまり、Aの低次元での回復です」 |

|

資本=ネーション=国家を超えるもの 柄谷さんは『世界史の構造』で、資本、国家、ネーションが、それぞれ異なる交換様式C、B、Aによってもたらされる力によって支えられている、ということを明らかにした。それをさらに根本的に再考することが今作の課題であったといえる。 「重要なのは、これらの〈霊〉たちを一掃する力をもたらすものがある、ということなのです。それが交換様式Dです。そこに資本・ネーション・国家を揚棄する力が生じる。そうでないと、資本=ネーション=国家、すなわちA・B・Cの連合体が永続するでしょう」 交換様式論の最大の特色は、Dという第4の交換様式を置いたことだろう。ただ、A・B・Cに比べて、Dはイメージがわきづらい。多くの読者を戸惑わせると同時に引きつけてきた。 |

|

今作でもDについて考えることについて、「一番つまずいた」と明かし、「もう頭が働かない」と苦笑いする。そこで、柄谷さんは長年親しんできたお酒をやめた。 「禁酒しても別に頭は働きませんよ(笑)。だけど、違うものが出てきた。例えば、マルクスに関しても、以前とは違う態度になりました。乗り越えるとかではなくて、彼の別の可能性を読むという感じになった」 |

|

特に晩年のマルクスが、モルガンの『古代社会』の研究に打ち込んだことに着目した。 「それは、まだ階級社会以前のAが支配的な段階です。晩年のマルクスは、未来の共産主義を、『古代氏族の自由、平等および友愛のより高度な形態における復活』とする考え方に共感していた。私の言い方で言えば、Aの高次元での回復がDだということになります」 一方で、それまで否定的に見ていた「エンゲルスの可能性も見つけた」という。 「私だけではないが、マルクスを再評価するためにエンゲルスを悪者にするということがよくありました。でも、今回は違います。たとえば彼は、最晩年、原始キリスト教の起源の問題に取り組んだ。これは、いわゆる史的唯物論とは違う仕事で、交換様式Dにつながるものです」 |

|

人間の意志を超えた「D」の到来 ただし、『力と交換様式』で強調されるのは、Dは人間の意志で作り出すことは出来ないということだ。 「交換様式C・B・Aの揚棄を可能にするのは、ただ一つ、交換様式Dが到来することです。とはいえ、それがいつ、いかにして来るかはわからない。それは、われわれの意志を越えています」 たとえば、国家(B)の力にもとづいて社会を変えれば、結局国家が残る。では、国家に依拠することなく、私たちにできることはないのか。柄谷さんは、「それは、不可能ではない」という。「それは、意識的に交換様式Aを追求することです。ただし、それは、BやCの力に阻まれてローカルに留まります。が、それでいいのです。AがDをもたらすと考えてはいけない」 |

|

実践としてのAの一つがアソシエーションだ。協同組合のように、特定の興味や目的で結びついた社会組織を指す。かつて、柄谷さんは2000年から約2年半にわたって社会運動体「NAM(ニュー・アソシエーショニスト・ムーブメント)」を続け、その後も原発反対のデモなど様々な形で実践してきた。最近では、国葬に反対するデモにも参加した。 「Aの運動は、自発的なものです。誰かが指揮したり強制したりして成り立つものではない。自然発生的なものです。実際、日本でも、コロナの拡大と並行して、Aの運動が、自然発生的に拡大しているように思う」。たとえば、これまで、人が都市に出て行ったため荒廃した農村部に、逆に都市から人が入ってきて農業をするという現象が各地に見られる。「その場合、それは、従来の村落共同体に戻ることにはなりません。もとからいる人が、外から入ってきた人と一緒に、新しい農業をやるような体制ができつつある。そこから新しい共同体が生まれるのではないかという予感がします。その場合、誰かが導いてそうなるわけじゃない。しかし、今までできなかったことが自然にできるようになる。それと同じようなことが、Dについてもいえます」 |

|

絶望的な未来にある「希望」 Dによる社会がいつ到来するともしれないまま、世界は危機の中にある。柄谷さんは、Dの一つの表現として、マルクス主義思想家エルンスト・ブロッホの〈希望〉という概念を挙げている。それは、資本と国家を揚棄する可能性を指すもので、「中断され、おしとどめられている未来の道」の回帰だという。 「これは本来キリスト教の観念だと思う。だけど、彼はそれをキリスト教としては言わない。しかし、それではよくわからない。私が考えたのは、それを交換様式の観点から説明することです」 |

|

柄谷さんの考えでは、「未来の道」はブロッホのいう「未だ-意識されないもの」がもたらすものだ。こうしたDの可能性は、原始キリスト教や初期の仏教、あるいは共産主義の構想などとして、抑圧されても繰り返し歴史のなかでよみがえってきた。 今後において、国家(B)と資本(C)が必然的にもたらす危機は繰り返しやってくる。しかし、それゆえにAの回帰としてのDは必ず到来する、というのが柄谷さんの認識だ。「〈希望〉がまだあります。絶望的な未来においてこそ」 (文:滝沢文那) |

《ロシアとウクライナの戦争は、第1次世界大戦や第2次世界大戦の反復でしかない》ってのはいいね、資本=ネーション=国家の結婚が残っている以上、戦争は必ず訪れる。

問題は、交換様式Dが到来が、《いつ、いかにして来るかはわからない。それは、われわれの意志を越えています》だな。

私がときにバカにすることがあるマルキストの斎藤幸平くんがこう言っているようだが、これは「ほぼ正当的な」感想じゃないか、《やってきただけでは、支配されてしまうかもしれないし、破壊されてしまうかもしれない。それまでに中から変えようとしていた人たちがいたからこそ、大きな転換が起きるのではないでしょうか。だから、Dが来るのを待つだけではダメではないかと思うのです》(斎藤幸平「『力と交換様式』をめぐって」)

何はともあれこのインタビュー記事での収穫は、冒頭に掲げた自由と平等の軸の図だね。Dの交換様式でなければ、不平等な自由Cか、不平等不自由な国家Bか、平等で不自由なネーションAーー民主主義はこのポジションだーーしかないというわけだから。

|

自由主義と民主主義の対立とは、結局個人と国家あるいは共同体との対立にほかならない。(柄谷行人「歴史の終焉について」1990年『終焉をめぐって』所収) |

|

自由とは、共同体による干渉も国家による命令もうけずに、みずからの目的を追求できることである。資本主義とは、まさにその自由を経済活動において行使することにほかならない。(岩井克人『二十一世紀の資本主義論』2000年) |

|

ニーチェの自由と民主主義を付け加えておこう。 |

|

今日のために生き、きわめて迅速に生き、 ――きわめて無責任に生きるということ、このことこそ「自由」と名づけられているものにほかならない。制度を制度たらしめるものは、軽蔑され、憎悪され、拒絶される。すなわち、人は、「権威」という言葉が聞こえるだけでも、おのれが新しい奴隷状態の危険のうちにあると信じるのである。それほどまでにデカタンスは、私たちの政治家の、私たちの政党の価値本能のうちで進行している。だから、解体させるものを、終末を早めるものを、彼らはよしとして本能的に選びとる・・・ |

|

Man lebt für heute, man lebt sehr geschwind – man lebt sehr unverantwortlich: dies gerade nennt man »Freiheit«. Was aus Institutionen Institutionen macht, wird verachtet, gehaßt, abgelehnt: man glaubt sich in der Gefahr einer neuen Sklaverei, wo das Wort »Autorität« auch nur laut wird. Soweit geht die décadence im Wert-Instinkte unsrer Politiker, unsrer politischen Parteien: sie ziehn instinktiv vor, was auflöst, was das Ende beschleunigt... (ニーチェ「或る反時代的人間の遊撃」第39節『偶像の黄昏』所収、1888年) |

|

ある意味で、民主主義的社会において最も容易に維持され発展させられることがある。…それは、強者を破滅しようとすること、強者の勇気をなくそうとすること、強者の悪い時間や疲労を利用しようとすること、強者の誇らしい安心感を落ち着きのなさや良心の痛みに変えようとすること、すなわち、いかに高貴な本能を毒と病気にするかを知ることである。 In einem gewissen Sinne kann dieselbe sich am leichtesten in einer demokratischen Gesellschaft erhalten und entwickeln:…Daß es die Starken zerbrechen will, daß es ihren Muth entmuthigen, ihre schlechten Stunden und Müdigkeiten ausnützen, ihre stolze Sicherheit in Unruhe und Gewissensnoth verkehren will, daß es die vornehmen Instinkte giftig und krank zu machen versteht](ニーチェ『力への意志』草稿、 Herbst 1887 - Anfang 1888) |

|

|

・・・いずれにしろ、きみたち仔羊さんよ、Dを目指さずいつまで末人やってんだい、というメッセージ図だよ