ごく一般論としていくつかの文献を列挙しておこう。

|

「……しかし悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですか。そんな鋳型に入れたような悪人は世の中にあるはずがありませんよ。平生はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それが、いざという間際に、急に悪人に変るんだから恐ろしいのです。だから油断ができないんです」 (夏目漱石『こころ』二十八) |

|

まったくの善人であったりまったくの悪人であったりするような人は一人もいません。でも人々はいつも、あたかもそうした人がいるかのような考え方をとっています 。(ゴダール 『ゴダー ル /映画史Ⅱ』) |

『こころ』にあるように、《平生はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それが、いざという間際に、急に悪人に変るんだから恐ろしいのです。だから油断ができないんです》。オワカリダロウカ?

……………

以下、十分にオワカリデナイ方のみ精神分析を参照すればよろしい。

実際のところの悪の「根絶」などはない[In Wirklichkeit gibt es keine »Ausrottung« des Bösen]。それどころか、心理学的――より厳密には精神分析学的ーー探究のしめすところによれば、人間のもっとも深い本質はもろもろの欲動活動[Triebregungen]にあり、この欲動活動は原始的性格をそなえていて、すべてのひとびとにおいて同質であり、ある種の根源的な欲求の充足をめざすものである。この欲動諸活動は、それ自体をとれば良くも悪くもない。われわれがこの欲動諸活動とその現れとを分類する仕方は、それらが人間共同社会の欲求ないし要求にかかわるさいの、かかわり方にしたがっている。文明社会から悪として拒絶される諸活動のすべて――その代表として、利己的活動と残忍な活動 [die eigensüchtigen und die grausamen ]とがあげられるがーーは、この原始的諸活動の性格をもっていることが認められているのである。 |

成人の行為のなかに認められるこの原始的諸活動は、長い発達の道程をへた後のものなのである。それら活動は、制止され、他の目標や領域に向けられ、そして互いに融合しあったり、対象をかえたりし、さらには、部分的にほこ先を自分自身に向けたりもする。ある種の欲動に対する反動形成は、その欲動の内容が変更したかのように巧みに見せかけ、利己主義から愛他主義が、また残忍さから同情 [aus Egoismus – Altruismus, aus Grausamkeit – Mitleid ]が生じたかのように見せる。この反動形成に役立つのは、多くの欲動諸活動が、ほとんど最初から、対立的な対をなして現われるという事態である。これは、アンビヴアレンツとよばれる、非常に奇妙で、通俗的な知識からは縁遠いところの事態である。このアンビヴアレンツについて、もっとも容易に観察され、理解されやすい例は、非常にしばしば、同一の人間において激しい愛と憎しみとが互いに一体となって出現する、という事実である。精神分析学はさらに加えて、対立する二つの感情活動が、同一の人間をその対象とすることが稀でないことをも指摘するのである。 |

このような「欲動の運命」 »Triebschicksale«のすべてを克服した後にはじめて、人間の性格とよばれるものが生まれる。そしてこの性格を「悪」と「善」とに分類しようとしても、周知のように、非常に不完全にしかなされない。ひとがまったく善人であったり、あるいは悪人であったりすることはほとんどない[Der Mensch ist selten im ganzen gut oder böse]。多くは、ある点では「善」、他の点では「悪」であったり、または、ある外的条件のもとでは「善」、他の条件のもとでは決定的に「悪」なのである。面白いことに、少年期に激しい「悪」の諸活動が存在することが、後の成年期に「善」への転換が生ずるための明白な条件になることが多いことを、われわれは経験している。 少年期にもっとも利己主義的であった者が、もっとも人助けをこのむ最大に献身的な市民になりうるのである。そしてまた、多くの同情心にあふれるひととか、人道主義者や動物愛護者は、少年期におけるサディストや動物虐待者から成長してきたのである。 |

「悪い」欲動の改造は、二つの要因の共同作用のたまものであり、いい変えれば、内的要因と外的要因とによる成果である。内的要因とは、悪いーーいわゆる利己的のーー諸欲動が、エロティシズムにより影響されることである。ここでエロティシズムとは、最広義における人間の愛情欲求をさしている。エロス的要素の混入により、利己的諸欲動は、社会的諸欲動へと変化するのだ。愛されるということは、そのためには他の諸利益を放棄してもよいような、ある利益として評価されるようになる。これに対して、外的要因は教育による強制 である。この教育は、文明的環境の諸要求を代表し、また文明環境の直接的な作用によって進められる。文明は欲動充足を放棄することにより獲得されたものであり、すべての新参者が同様の欲動放棄をするように要求するのである。個人の生活を通じて、たえず外的強制から内的強制への転化が起こる。文明の諸要求に導かれて、利己的性向は、エロス的要素が加味されることによって、しだいに愛他的で社会的な性向へと転化するのである。結局は、つぎのことが認められる。つまり、人間の発達に対して影響をもつようなすべての内的強制は、本来、人類史の観点からは、単なる外的強制であった、ということである[Man darf endlich annehmen, daß aller innere Zwang, der sich in der Entwicklung des Menschen geltend macht, ursprünglich, d. h. in der Menschheitsgeschichte nur äußerer Zwang war]。今日生まれてくるひとびとは、利己的諸欲動から社会的諸欲動への転換のための傾向(素質)の一部を、生得的な機構としてたずさえてきている。そしてこの機構が、わずかなきっかけにより、欲動転換を完成させるのである。この欲動転換のためのそれ以外の部分は、個人の生活自体のなかで展開されていくものなのである。このように、個人は、その現在おかれている文明環境から影響されているだけでなく、その先祖がたどった文明史の影響をもこうむっている。 |

(フロイト『戦争と死に関する時評』1915年) |

……………

後年のフロイト、エス概念提出後のフロイトなら次の通り。

|

エスはまったく無道徳であり、自我は道徳的であるように努力する[Das Es ist ganz amoralisch, das Ich ist bemüht, moralisch zu sein](フロイト『自我とエス』第5章、1923年) |

|

私は考えている、現実界は法なきものと言わねばならないと。真の現実界は秩序の不在である。現実界は無秩序である[je crois que le Réel est, il faut bien le dire, sans loi. Le vrai Réel implique l'absence de loi. Le Réel n'a pas d'ordre]. (Lacan, S23, 13 Avril 1976) |

|

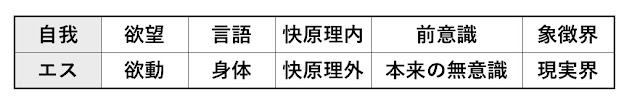

| (言語と身体) |

自我の言語レベルでも、道徳的であるように「努力」するだけだから、善人と悪人はいる。だがエスの身体レベルでは、無道徳、ラカンの言い方なら無法である。そしてエスとは抑圧されているがーー《抑圧されたエス[verdrängte Es]》(フロイト『制止、症状、不安』第10章、1926年)ーー、抑圧されたエスの欲動の回帰がある。フロイトはこのエスの欲動を「異者としての身体」と呼んだ。

|

自我はエスの組織化された部分である。ふつう抑圧された欲動蠢動は分離されたままである[das Ich ist eben der organisierte Anteil des Es ...in der Regel bleibt die zu verdrängende Triebregung isoliert.] 〔・・・〕 エスの欲動蠢動は、自我組織の外部に存在し、自我の治外法権である。われわれはこのエスの欲動蠢動を、たえず刺激や反応現象を起こしている異者としての身体 [Fremdkörper]の症状と呼んでいる[Triebregung des Es … ist Existenz außerhalb der Ichorganisation …der Exterritorialität, …betrachtet das Symptom als einen Fremdkörper, der unaufhörlich Reiz- und Reaktionserscheinungen] (フロイト『制止、症状、不安』第3章、1926年、摘要) |

|||||||||||||||

|

ラカンはこの欲動蠢動についてこう言った、《欲動蠢動、この蠢動は刺激、無秩序への呼びかけ、いやさらに暴動への呼びかけである [la Triebregung …Regung est stimulation, l'appel au désordre, voire à l'émeute]》(Lacan, S10, 14 Novembre 1962)

……………

|