むかしーー2010年前後ーー、リフレ派と反リフレ派との間に激しい論戦があった時、反リフレ派の代表格のひとり池尾和人氏が次のように語っているのに感心したことがある。

|

◼️経済再生の鍵は不確実性の解消 (池尾和人&大崎貞和) |

|

大崎:今のお話を伺っていて思ったのは、政策当事者が事態を直視するのを怖がっているのではないか、ということです。例えば、二大政党制といっても、イギリスやアメリカでは、高福祉だけれども高負担の国をつくるという意見と、福祉の範囲を限定するけれどもできるだけ低負担でやるというパッケージの選択肢を示し合っているように思います。 日本ではどの政党も基本的に、高福祉でできるだけ増税はしない、どちらかというと減税する、という話ばかりです。実現可能性のあるパッケージを示すことから、政策当事者が逃げている気がします。 |

|

池尾:細川政権が誕生したのが今から18年前です。それ以後の日本の政治は、非常に不幸なプロセスをたどってきたと感じています。 それ以前は、経済成長の時期でしたので、政治の役割は余剰を配分することでした。ところが、90年代に入って、日本経済が成熟の度合いを強めて、人口動態的にも老いてきた中で、政治の仕事は、むしろ負担を配分することに変わってきているはずなんです。余剰を配分する仕事でも、いろいろ利害が対立して大変なんですが、それ以上に負担を配分する仕事は大変です。 大崎:大変つらい仕事ですね。 |

|

池尾:そういうつらい仕事に立ち向かおうとした人もいたかもしれませんし、そういう人たちを積極的にもり立ててこなかった選挙民であるわれわれ国民の責任も、もちろんあると思います。少なくとも議会制民主主義で政治家を選ぶ権利を与えられている国においては、簡単に「政治家が悪い」という批判は責任ある態度だとは思いません。 しかしながら事実問題として、政治がそういった役割から逃げている状態が続いたことが財政赤字の累積となっています。負担の配分をしようとする時、今生きている人たちの間でしようとしても、いろいろ文句が出て調整できないので、まだ生まれていない、だから文句も言えない将来世代に負担を押しつけることをやってきたわけです。〔・・・〕 |

|

デフレから脱却しなければいけないのだけれども、そのプロセスについてはかなり慎重に考えなければいけません。 インフレになれば債務者が得をして債権者が損をするという感覚があります。しかしそれは、例えば年収と住宅ローンのように、所得1に対して抱えている負債がせいぜい2、3ぐらいのときの話です。 日本の置かれている状況は、一般会計の税収40兆円ぐらいに対し、グロスで1,000兆円ぐらいの政府債務があるわけです。そうすると、1対25です。景気がよくなって税収が増えたとしても、利払いの増加のほうがその上をいく構造になっています。ですから、景気が好転するときが一番用心すべきときになります。 |

|

財政的幼児虐待[Fiscal Child Abuse]とは、ボストン大学経済学教授ローレンス・コトリコフ Laurence Kotlikoff の造語であり、一般の辞書にもその定義がある。 |

|

財政的幼児虐待:現在の世代が社会保障収支の不均衡などを解消せず、多額の公的債務を累積させて将来の世代に重い経済的負担を強いること。(大辞泉) |

|

むしろデフレ期待が支配的だからこそ、GDPの2倍もの政府債務を抱えていてもいまは「平穏無事」なのです。冗談でも、リフレ派のような主張はしない方が安全です。われわれの世代は、もしかすると「逃げ切れる」かもしれないのだから...(これは、本気か冗談か!?)(「ある財政破綻のシナリオ--池尾和人、2009.10.04) |

|

|

|

われわれは日本の政府債務をGDP比や絶対額で毎日のように目にして驚いているのだが、これらは日本人にとって何の意味も持たないのか、それとも数字が発表されるたびに、みな大急ぎで目を逸らしてしまうのだろうか。 |

|

Tous ces chiffres exprimés en pourcentages de PIB ou en milliers de milliards - dont on nous abreuve quotidiennement - ont-ils un sens, ou bien doit-on tourner la page dès qu’ils réapparaissent ? |

|

(トム・ピケティ『新・資本論』2011年ーーJapon : richesse privée, dettes publiques Par Thomas Piketty avril 2011) |

|

| (日本の財政関係資料 令和6年10月 PDF) |

増税が難しければ、インフレ(による実質的な増税)しか途が残されていない恐れがあります。(池尾和人「このままでは将来、日本は深刻なインフレに直面する」2015年) |

「妙案みたいなものは、もう簡単には見つかりません。『シートベルトを強く締めてください』と呼びかけたほうがいいかもしれませんね」 (池尾和人発言ーー「日銀バブルが日本を蝕む」」藤田知也, 2018年) |

政府が財政規律を導入しないと、この金融政策はうまく機能しないと思います。徳政令か、インフレでゼロ価値にしてしまうといったドラスティックな対応が必要になってくるかもしれません。債務のリネゴシエーションが日本でも起こり得るかもしれません。 日本の場合、国債の保有者は国内の預金者なので可能かもしれませんが、徳政令はハイパーインフレ―ションの下では国民は財産を一気に失ってしまうことになります。そこから、この高齢化社会で立ち直れるのか。それぐらい厳しい条件だと政治家が認識して、責任を持って財政規律を導入しないと、状況はなかなか改善しないと思います。(北村行伸一橋大学経済研究所教授、如水会報(一橋大学OB誌)2017年10月号) |

最近では、一橋大学名誉教授《齊藤誠[2023]は、ハイパーインフレ(激性インフレ)により敗戦国と同じ方法で国債費の重圧を大幅に軽減しようという処方箋を提案している 》そうだ[参照]。

……………

※附記

財政総論(財務省 2023年4⽉14⽇ PDF )より。

|

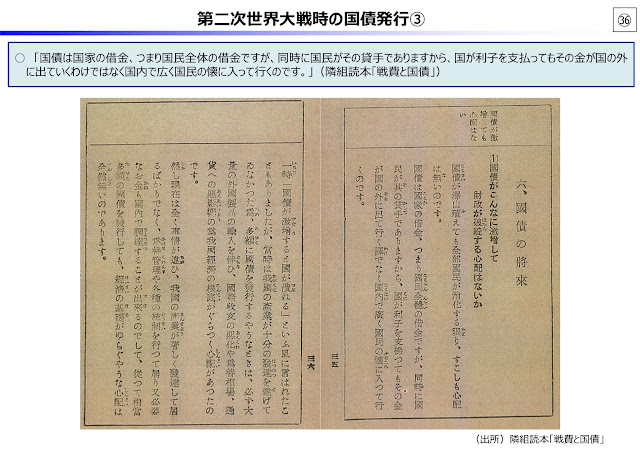

この現象は、財政的な「第二の戦前」であるだろう。 |

|

知ろうとして、あらゆる手だてを尽くしても知ることができなければ仕方がない。しかし手だてを尽くさない。むしろ反対でした。すぐそこに情報があっても、望まないところには行かないのです。〔・・・〕 聞きたいことは信じやすいのです。はっきり言われていなくても、自分が聞きたいと思っていたことを誰かが言えばそれを聞こうとするし、しかも、それを信じやすいのです。聞きたくないと思っている話はなるべく避けて聞こうとしません。あるいは、耳に入ってきてもそれを信じないという形で反応します。(加藤周一「第二の戦前・今日」2004年) |

|

日露戦争は外債で戦い、その支払いのために鉄道、塩、タバコを国の専売として抵当においた。太平洋戦争は、国民の貯蓄を悪性インフレによってチャラにすることで帳尻を合わせたが、それは戦時中には誰にも思い寄らないことであった。戦勝による多額の賠償の幻想が宙を漂っていた。(中井久夫「戦争と平和ある観察」2005年) |

|

なおWikipediaの「リフレーション」の項を見ると、次のようにある。 |

|

岩田規久男主催の「昭和恐慌研究会」は日本経済が再生するためには、リフレ政策と構造改革はともに不可欠な政策であると考えているが、リフレ政策を採用せずに、デフレ下で構造改革だけを進めれば、かえってデフレが深刻となり、失業率は上昇してしまうとしている。 田中秀臣は、自分自身および岩田規久男、浜田宏一、原田泰など以外に、若田部昌澄、野口旭、安達誠司、飯田泰之、片岡剛士、村上尚己、中原伸之、上念司、勝間和代、矢野浩一、山形浩生、松尾匡、黒木玄、高橋洋一、山崎元、馬渕澄夫、金子洋一、宮崎哲弥、稲葉振一郎、田村秀男、長谷川幸洋、森永卓郎、倉山満、栗原裕一郎を挙げている。田中は「リフレ10年選手は少なく、日本で名前を知られているのは20人位。10年前はもっと少数派だった」と述べている。〔・・・〕 リフレ派と反リフレ派との間には、過去10年以上にわたる激しい論戦があった。対立は、2000年前後から存在したが、アベノミクスの登場により、論争はさらにエスカレートしている。アベノミクスに反対する経済学者・エコノミストの議論も、その多くはリフレ政策の有効性と危険性をめぐってのものである。 リフレ反対派としては、池尾和人、小幡績、齊藤誠、奥田宏司、吉川洋、翁邦雄、白井さゆり、早川英男などがいる。 |

|

私に言わせれば、リフレ派とは事実上「戦争犯罪人」である。 |