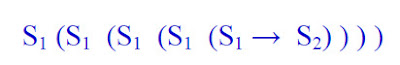

まずポール・バーハウ PAUL VERHAEGHE, DOES THE WOMAN EXIST?,1999に現れる図を掲げる。

ポール・バーハウ1999は発達段階論的に記しているので、「S(Ⱥ)/Ⱥ」が「S1/S(Ⱥ)」より先に記されている形になっているが、ラカンの名高い図は次の通り。

父は母の場所に来る。すなわちSがS'の場所に。S′ とは母である、母がxである何かと既に繋がっている限りで。xとは子供の母との関係をシニフィエしているものである。

le père vient à la place de la mère : S à la place de S', qui est la mère déjà liée à quelque chose qui était x, c'est-à-dire quelque chose qui était le signifié dans le rapport de l'enfant à la mère(ラカン、S5, 15 Janvier 1958)

すなわち、

・エディプスコンプレクスにおける父の機能 La fonction du pèreは、(他の)シニフィアンの代替となるシニフィアンである。(他の)シニフィアンとは、象徴化symbolisationのなかで導入された最初のシニフィアン premier signifian、母なるシニフィアン le signifiant maternelである。…すなわち行ったり来たりする母 mère qui va, qui vient のシニフィアン(母の欲望Désir de la Mère)。

・《母が行ったり来たりするのはあれは何なんだろ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle aille et qu'elle vienne ? 》 (子供にとって)母の「行ったり来たり」をシニフィエするのがファルスである。Ce signifié des allées et venues de la mère c'est le phallus.(同、S5)

このような記述がいくつかあり、最終的には次のように記される(E557にこの図はある)。

ここではミレールの「(母なる)超自我」をめぐる発言を抜き出す(1990年代であるが、正確にはいつ言われたのか分からない)。

母なる超自我 surmoi mère ⋯⋯思慮を欠いた(無分別としての)超自我は、母の欲望にひどく近似する。その母の欲望が、父の名によって隠喩化され支配されさえする前の母の欲望である。超自我は、法なしの気まぐれな勝手放題としての母の欲望に似ている。( ジャック=アラン・ミレール、THE ARCHAIC MATERNAL SUPEREGO,Leonardo S. Rodriguez)

そして《我々はこの超自我を S(Ⱥ) のなかに位置づけうる》としている。

したがって現在ラカン派では次のように図示する注釈者がいる(Jean-Marie Forget, Le Nom propre comme littoral,2008)

ここで、ラカンの超自我をめぐる発言をいくらか抜き出してみよう。

ーー母なる超自我とは、母の法とも言い換えられる、《母の法 la loi de la mère…それは制御不能の法 loi incontrôlée…分節化された勝手気ままcaprice articuléである》(Lacan, S5, 22 Janvier 1958)

ようするに次の図となる。

ここでの「父なる超自我」とは、事実上、「自我理想」のことである(参照:自我理想と超自我の相違)

そして母なる超自我(母の欲望)とは、原穴の名(原トラウマの名)である。

ーー穴(トラウマ)とはȺと書かれ、穴の名とは、穴ȺのシニフィアンS(Ⱥ)である(詳細参照:「S(Ⱥ)、あるいは欠如と穴」)。

母なる超自我であるS(Ⱥ)とは、フロイトの欲動のシンボル、あるいは身体の享楽でもある。

最晩年のフロイトは次のように言っている。

としても「父は、母なる神の諸名の一つに過ぎない」。

「母なる神々」としてある「母なる超自我」(母の欲望)とは多神教なのである。

ミレールの注釈にもあったが、ラカンの父の名S1概念の変遷については細心の注意しなくてはならない。ある時期以降のラカンは超越的父の名(父なる超自我)はなくなって、超越論的父の名( 父の諸名 Noms-du-père)となったのだから。

ーー現在、主流ラカン派では「一のようなものがある」はラカンのサントーム(原症状)、あるいはフロイトの固着と等価とされている(参照)。

したがって上の図の一番左側のS1とは事実上、S(Ⱥ)である(あるいは「ひとつきりの一 l’Un-tout-seul」=S1)。すくなくともミレールの次の叙述に依拠すればそうなる。

さて少し前に戻って、父の名という排他的シニフィアンが消滅した決定的瞬間は、1959年4月8日であるのを示しておこう。

⋯⋯⋯⋯

母なる超自我S(Ⱥ)、すなわち「母の法」については、次の Geneviève Morel の注釈がすぐれている。

すなわち次のように図示できる。

Geneviève Morelの文にある《人は「母の法」から分離しなければならない》とは、《 固着としての症状 Le symptôme, comme fixion・シニフィアンと享楽の結合 coalescence de signifant et de jouissance としての症状》(コレット・ソレール、Avènements du réel、2017))であるS(Ⱥ)と同一化しつつ距離を置けねばならない、という風に捉えられる。

以下のラカンの発言もこの文脈のなかにある。

⋯⋯⋯⋯

※付記

柄谷行人の九条超自我論の問題は、母なる超自我と父なる超自我とのあいだの区別が(ほぼ)なされずに論理展開されている点である(参照:「私の考えでは、憲法9条は超自我のようなものです」)。

◆インタビュー・柄谷行人「改憲を許さない日本人の無意識」2016(「文学界」7月号)

天皇制の箇所には、「共感の共同体」を代入してもよい。

そして、上にバーハウの注釈を引用したように、ラカン派的には、《格言「一のようなものがある Y a de l'Un」(母の法・天皇の法)に基づいていれば、《S1はどんなシニフィアンでもいい》、つまり父の法(父の諸名)としての憲法九条の項は別のものでもいいのである。

これは一神教的でない「共感の共同体」日本ではことさらそうである。

柄谷の最も問題含みの主張は、次の文である。

◆9条の根源~哲学者・柄谷行人さん、2016.6.14、朝日新聞)

このようにフロイトの「超自我」だけに依拠した柄谷行人の九条超自我論は、理論的にひどく弱い。やはりラカンによるフロイト修正版の超自我論ーー父なる超自我/母なる超自我、すなわち父の法(父の諸名)/母の法ーーをも参照しなければならなかった。

※もっとも江戸時代には、天皇はS(Ⱥ)ではなく、S1に近い機能をもっていた、という意味合いをもつ柄谷の見解は敬して補足しておかねばならない、「徳川の平和(パクス・トクガワーナ)」

ーー「レヴィ=ストロースの「象徴的効果 L'efficacité symbolique」、あるいはマナ、つまり「浮遊するシニフィアン signifiant flottant」 というゼロ記号によるアソシエーション機能」(参照:「父/父不在」の交代の世界史)

柄谷行人は、20年前には九条が変えられないのは、《大多数の国民の間にあの戦争体験が生きていたから》としている。この認識が正しい。

近い将来、父の諸名S1としての憲法九条はーーくりかえせばーーどんなシニフィアンでもよくなる。

超自我 Surmoi…それは「猥褻かつ無慈悲な形象 figure obscène et féroce」である。(ラカン、S7, 18 Novembre 1959)

母なる超自我 Surmoi maternel…父なる超自我の背後にこの母なる超自我がないだろうか? 神経症において父なる超自我よりも、さらにいっそう要求し、さらにいっそう圧制的、さらにいっそう破壊的、さらにいっそう執着的な母なる超自我が。 (ラカン, S5, 15 Janvier 1958)

母なる超自我 surmoi maternel・太古の超自我 surmoi archaïque、この超自我は、メラニー・クラインが語る「原超自我 surmoi primordial」 の効果に結びついているものである。…

最初の他者 premier autre の水準において、…それが最初の要求 demandesの単純な支えである限りであるが…私は言おう、泣き叫ぶ幼児の最初の欲求 besoin の分節化の水準における殆ど無垢な要求、最初の欲求不満 frustrations…母なる超自我に属する全ては、この母への依存 dépendance の周りに分節化される。(Lacan, S.5, 02 Juillet 1958)

ようするに次の図となる。

ここでの「父なる超自我」とは、事実上、「自我理想」のことである(参照:自我理想と超自我の相違)

そして母なる超自我(母の欲望)とは、原穴の名(原トラウマの名)である。

〈母〉、その底にあるのは、「原リアルの名 le nom du premier réel」である。それは、「母の欲望 Désir de la Mère」であり、シニフィアンの空無化 vidage 作用によって生み出された「原穴の名 le nom du premier trou 」である。(コレット・ソレール、C.Soler « Humanisation ? »2013-2014セミネール)

ーー穴(トラウマ)とはȺと書かれ、穴の名とは、穴ȺのシニフィアンS(Ⱥ)である(詳細参照:「S(Ⱥ)、あるいは欠如と穴」)。

母なる超自我であるS(Ⱥ)とは、フロイトの欲動のシンボル、あるいは身体の享楽でもある。

S(Ⱥ)、すなわち《斜線を引かれた大他者のシニフィアン S de grand A barré》。これは、《ラカンがフロイトの欲動を書き換えたシンボル symbole où Lacan transcrit la pulsion freudienne》である。(ミレール、Jacques Alain Miller, 2001, LE LIEU ET LE LIEN)

想定されたフロイトの法、エディプス⋯⋯。それは、初期ラカンが法へと作り上げたものだ。すなわち「父の名 Nom-du-Père」は「母の欲望 Désir de la Mère」の上に課されなければならない。その条件においてのみ、身体の享楽 la jouissance du corpsは飼い馴らされ、主体は、他の諸主体と共有された現実の経験に従いうる、( JACQUES-ALAIN MILLER, L'Autre sans Autre, 2013)

最晩年のフロイトは次のように言っている。

母なる神々は、男性の神々によって代替される Muttergottheiten durch männliche Götter(フロイト、1939)

としても「父は、母なる神の諸名の一つに過ぎない」。

ラカンは、フロイトのトラウマ理論を取り上げ、それを享楽の領域へと移動させた。セミネール17にて展開した命題において、享楽は「穴」を開けるもの、取り去らなければならない過剰を運ぶものである。そして、一神教の神としてのフロイトの父は、このエントロピーの包被・覆いに過ぎない。

フロイトによる神の系図は、ラカンによって父から〈女〉へと取って変わられた。我々はフロイトのなかに〈女〉の示唆があるのを知っている。父なる神性以前に母なる神性があるという形象的示唆である。ラカンによる神の系図は、父の隠喩のなかに穴を開ける。神の系図を設置したフロイトは、〈父の名〉の点で立ち止まった。ラカンは父の隠喩を掘り進み、「母の欲望」と穴埋めとしての「女性の享楽」に至る。こうして我々は、ラカンによるフランク・ヴェーデキント『春のめざめ』の短い序文のなかに、この概念化を見出すことができる。すなわち、父は、母なる神性、《白い神性 la Déesse blanche》 の諸名の一つに過ぎない、父は《母の享楽において他者のままである l'Autre à jamais dans sa jouissance》と(AE563, 1974)。(Jacques-Alain Miller、Religion, Psychoanalysis、2003)

「母なる神々」としてある「母なる超自我」(母の欲望)とは多神教なのである。

〈母の欲望〉Desire-of-the-Mother とは、ラカンにとって、全体としての原象徴的 protosymbolic 母子関係の一般的呼称である。あるいは、よりうまく言えば、母子関係を構成する・母子関係において構成される、原象徴的 protosymbolic「諸シニフィアン signifiers」の呼称である。(ロレンゾ・チーサ 2007, Lorenzo Chiesa、Subjectivity and Otherness)

一神教とは神の教えが一つというだけではない。言語による経典が絶対の世界である。そこが多神教やアニミズムと違う。一般に絶対的な言語支配で地球を覆おうというのがグローバリゼーションである。(中井久夫『私の日本語雑記』2010年)

ミレールの注釈にもあったが、ラカンの父の名S1概念の変遷については細心の注意しなくてはならない。ある時期以降のラカンは超越的父の名(父なる超自我)はなくなって、超越論的父の名( 父の諸名 Noms-du-père)となったのだから。

l'enveloppement par où toute la chaîne subsiste( l'essaim(=S1) 全てのシニフィアンの鎖が存続するものとしての封筒(エスアン=S1[分封するミツバチの密集した一群])(ラカン、S20、26 Juin 1973)

はっきりしているのは、我々は「父の名」という排他的なシニフィアンから長い道のりを歩んだことである。これは疑いもなく最も難解なテーマであり、ラカンはセミネールXXでふたたび取り上げた。主体の形成がなされるためには、S1の介入が必要である。そのときの問題は、このS1はどこから来るかだ。

ラカンはトートジカル(同義反復的)な答えを提供する。S1は「一のシニフィアン le signifiant « un »」から来る、その格言「一のようなものがある Y a de l'Un」にて。これに基づいたS1はどんなシニフィアンでもいい。こういうわけで、彼の言葉遊びS1、essaim(ミツバチの密群)がある。問題はシニフィアンの特質ではなくその機能である。一つの袋(envelope封筒)を与え、そのなかで全てのシニフィアンの鎖が存続できるようにするのだ。。 (ポール・バーハウ2006、Paul Verhaeghe,Enjoyment and Impossibility)

ーー現在、主流ラカン派では「一のようなものがある」はラカンのサントーム(原症状)、あるいはフロイトの固着と等価とされている(参照)。

したがって上の図の一番左側のS1とは事実上、S(Ⱥ)である(あるいは「ひとつきりの一 l’Un-tout-seul」=S1)。すくなくともミレールの次の叙述に依拠すればそうなる。

我々が……ラカンから得る最後の記述は、サントーム sinthome の Σ である。S(Ⱥ) を Σ として grand S de grand A barré comme sigma 記述することは、サントームに意味との関係性のなかで「外立ex-sistence」の地位を与えることである。現実界のなかに享楽を孤立化すること、すなわち、意味において外立的であることだ。

Et la dernière écriture que nous avons de lui, pour ce terme, c'est sigma, le sigma du sinthome, parce que écrire grand S de grand A barré comme sigma, c'est lui donner position d'ex-sistence par rapport au sens, c'est isoler la jouissance comme de l'ordre du réel, c'est-à--dire ex-sistant au sens(ミレール、「後期ラカンの教え Le dernier enseignement de Lacan, 6 juin 2001」 LE LIEU ET LE LIEN pdf)

さて少し前に戻って、父の名という排他的シニフィアンが消滅した決定的瞬間は、1959年4月8日であるのを示しておこう。

1959年4月8日、ラカンは「欲望とその解釈」と名付けられたセミネールⅥ で、《大他者の大他者はない Il n'y a pas d'Autre de l'Autre》と言った。これは、S(Ⱥ) の論理的形式を示している。ラカンは引き続き次のように言っている、 《これは…、精神分析の大いなる秘密である。c'est, si je puis dire, le grand secret de la psychanalyse》と。(……)

この刻限は決定的転回点である。…ラカンは《大他者の大他者はない》と形式化することにより、己自身に反して考えねばならなかった。…

一年前の1958年には、ラカンは正反対のことを教えていた。大他者の大他者はあった。……

父の名は《シニフィアンの場としての、大他者のなかのシニフィアンであり、法の場としての大他者のシニフィアンである。le Nom-du-Père est le « signifiant qui dans l'Autre, en tant que lieu du signifiant, est le signifiant de l'Autre en tant que lieu de la loi »(Lacan, É 583)

……ここにある「法の大他者」、それは大他者の大他者である。(「大他者の大他者はない」とまったく逆である)。(ジャック=アラン・ミレール2013、JACQUES-ALAIN MILLER L’Autre sans Autre,PDF)

⋯⋯⋯⋯

母なる超自我S(Ⱥ)、すなわち「母の法」については、次の Geneviève Morel の注釈がすぐれている。

サントーム(原症状・原固着)は、母のララングに起源がある Le sinthome est enraciné dans la langue maternelle。話すことを学ぶ子供は、この言葉と母の享楽によって生涯徴付けられたままである。

これは、母の要求・欲望・享楽、すなわち「母の法」への従属化をもたらす Il en résulte un assujettissement à la demande, au désir et à la jouissance de celle-ci, « la loi de la mère »。が、人は「母の法」から分離しなければならない。

この「母の法」は、「非全体 pas-toute」としての女性の享楽の属性を受け継いでいる。それは無限の法である。Cette loi de la mère hérite des propriétés de la jouissance féminine pas-toute : c’est une loi illimitée.(Geneviève Morel 2005 Sexe, genre et identité : du symptôme au sinthome)

すなわち次のように図示できる。

Geneviève Morelの文にある《人は「母の法」から分離しなければならない》とは、《 固着としての症状 Le symptôme, comme fixion・シニフィアンと享楽の結合 coalescence de signifant et de jouissance としての症状》(コレット・ソレール、Avènements du réel、2017))であるS(Ⱥ)と同一化しつつ距離を置けねばならない、という風に捉えられる。

分析の道筋を構成するものは何か? 症状との同一化ではなかろうか、もっとも症状とのある種の距離を可能なかぎり保証しつつである。症状の扱い方・世話の仕方・操作の仕方を知ること…症状との折り合いのつけ方を知ること、それが分析の終りである。

En quoi consiste ce repérage qu'est l'analyse? Est-ce que ce serait, ou non, s'identifier, tout en prenant ses garanties d'une espèce de distance, à son symptôme? savoir faire avec, savoir le débrouiller, le manipuler ... savoir y faire avec son symptôme, c'est là la fin de l'analyse.(Lacan, S24, 16 Novembre 1976)

以下のラカンの発言もこの文脈のなかにある。

父の諸名 les Noms-du-père 、それは何かの物を名付ける nomment quelque chose という点での最初の諸名 les noms premiers のことである、(LACAN 、S22,. 11 Mars 1975)

人は父の名を迂回したほうがいい。父の名を使用するという条件のもとで。le Nom-du-Père on peut aussi bien s'en passer, on peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir.(Lacan,s23, 13 Avril 1976)

何はともあれ私が言っていることは、シニフィアンの発明 l'invention d'un signifiant は、記憶とは異なった何ものかであることだ。子供はシニフィアンを発明しない。受け取るだけである。…なぜ我々は新しいシニフィアンを発明しないのか Pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas un signifiant nouveau ? たとえば、それはちょうど現実界のように、全く無意味のシニフィアンを Un signifiant par exemple qui n'aurait - comme le Réel - aucune espèce de sens… (ラカン、S24、17 Mai 1977)

⋯⋯⋯⋯

※付記

柄谷行人の九条超自我論の問題は、母なる超自我と父なる超自我とのあいだの区別が(ほぼ)なされずに論理展開されている点である(参照:「私の考えでは、憲法9条は超自我のようなものです」)。

私の考えでは、憲法9条は超自我のようなものです。このような無意識の超自我は、意識とは異なって、説得や宣伝によって操作することができないものです。(柄谷行人「憲法9条の今日的意義」、2016年1月23日講演)

もっともさすがに柄谷である。区別の示唆はある。

編集部:「憲法の無意識」で驚いたのは、憲法一条(象徴天皇制)と九条との密接な関係を示されたことです。

柄谷:マッカーサーは天皇制の維持を重視していたが、ソ連や連合国だけでなくアメリカ国内でも天皇の戦争責任を問う意見が強かった。彼らを説得する切り札として戦争放棄条項を必要とした。

今は(国民の無意識に根を下ろしている)九条の方が重要であるが、その有力な後援者が一条の(今上)天皇・皇后である。

編集部:・・・つまり、天皇が国民の無意識を代弁している・・・。

すなわち、

天皇制の箇所には、「共感の共同体」を代入してもよい。

公的というより私的、言語的(シンボリック)というより前言語的(イマジナリー)、父権的というより母性的なレヴェルで構成される共感の共同体。......それ はむしろ、われわれを柔らかく、しかし抗しがたい力で束縛する不可視の牢獄と化している。(浅田彰「むずかしい批評」『すばる』1988 年 7 月号)

そして、上にバーハウの注釈を引用したように、ラカン派的には、《格言「一のようなものがある Y a de l'Un」(母の法・天皇の法)に基づいていれば、《S1はどんなシニフィアンでもいい》、つまり父の法(父の諸名)としての憲法九条の項は別のものでもいいのである。

これは一神教的でない「共感の共同体」日本ではことさらそうである。

一神教とは神の教えが一つというだけではない。言語による経典が絶対の世界である。そこが多神教やアニミズムと違う。一般に絶対的な言語支配で地球を覆おうというのがグローバリゼーションである。(中井久夫『私の日本語雑記』2010年)

かつては、父は社会的規範を代表する「超自我」であったとされた。しかし、それは一神教の世界のことではなかったか。江戸時代から、日本の父は超自我ではなかったと私は思う。(中井久夫「母子の時間 父子の時間」初出2003年 )

柄谷の最も問題含みの主張は、次の文である。

◆9条の根源~哲学者・柄谷行人さん、2016.6.14、朝日新聞)

◆-3 なぜ9条は変えられないといえるのですか。

◇-3 「9条は日本人の意識の問題ではなく,無意識の問題だからです。無意識というと通常は潜在意識のようなものと混同されます。潜在意識は単に意識されないものであり,宣伝その他の操作によって変えることができます」。

「それに対して,私がいう無意識はフロイトが『超自我』と呼ぶものですが,それは状況の変化によって変わることはないし,宣伝や教育その他の意識的な操作によって変えることもできません。フロイトは超自我について,外に向けられた攻撃性が内に向けられたときに生じるといっています」。

「超自我は,内にある死の欲動が,外に向けられて攻撃欲動に転じたあと,さらに内に向けられたときに生じる。つまり,外から来たようにみえるけれども,内から来るのです。その意味で,日本人の超自我は,戦争の後,憲法9条として形成されたといえます」。

このようにフロイトの「超自我」だけに依拠した柄谷行人の九条超自我論は、理論的にひどく弱い。やはりラカンによるフロイト修正版の超自我論ーー父なる超自我/母なる超自我、すなわち父の法(父の諸名)/母の法ーーをも参照しなければならなかった。

※もっとも江戸時代には、天皇はS(Ⱥ)ではなく、S1に近い機能をもっていた、という意味合いをもつ柄谷の見解は敬して補足しておかねばならない、「徳川の平和(パクス・トクガワーナ)」

ーー「レヴィ=ストロースの「象徴的効果 L'efficacité symbolique」、あるいはマナ、つまり「浮遊するシニフィアン signifiant flottant」 というゼロ記号によるアソシエーション機能」(参照:「父/父不在」の交代の世界史)

柄谷行人は、20年前には九条が変えられないのは、《大多数の国民の間にあの戦争体験が生きていたから》としている。この認識が正しい。

憲法九条は、アメリカの占領軍によって強制された。この場合、日本の軍事的復活を抑えるという目的だけでなく、そこにカント以来の[恒久平和の]理念が入っていたことを否定できません。草案を作った人たち(すべてではないとしても)が自国の憲法にそう書き込みたかったものを、日本の憲法に書き込んだのです。(…)日本人はそのような憲法が発布されるとは夢にも思わなかった。日本人が「自発的」に憲法を作っていたなら、九条がないのみならず、多くの点で、明治憲法とあまり変わらないものとなったでしょう。(…)しかし、まさに当時の日本の権力にとって「強制」でしかなかったこの条項は、 その後、日本が独立し、簡単に変えることができたにもかかわらず、変えられませんでした。それは、大多数の国民の間にあの戦争体験が生きていたからです。しかし、死者たちは語りません。この条項が語るのです。それは死者や生き残った日本人の「意志」を超えています。もしそうでなければ(…)こんな条項はとうに廃棄されているはずです。(柄谷行人『〈戦前〉の思考』1994年)

近い将来、父の諸名S1としての憲法九条はーーくりかえせばーーどんなシニフィアンでもよくなる。

・戦争を知る者が引退するか世を去った時に次の戦争が始まる例が少なくない。

・今、戦争をわずかでも知る世代は死滅するか現役から引退しつつある。

・戦争はいくら強調してもしたりないほど酸鼻なものである。しかし、酸鼻な局面をほんとうに知るものは死者だけである。

・時とともに若いときにも戦争の過酷さを経験していない人が指導層を占めるようになる。長期的には指導層の戦争への心理的抵抗が低下する。その彼らは戦争を発動する権限だけは手にしているが、戦争とはどういうものか、そうして、どのように終結させるか、その得失は何であるかは考える能力も経験もなく、この欠落を自覚さえしなくなる。 (中井久夫「戦争と平和 ある観察」2005年『樹をみつめて』所収)