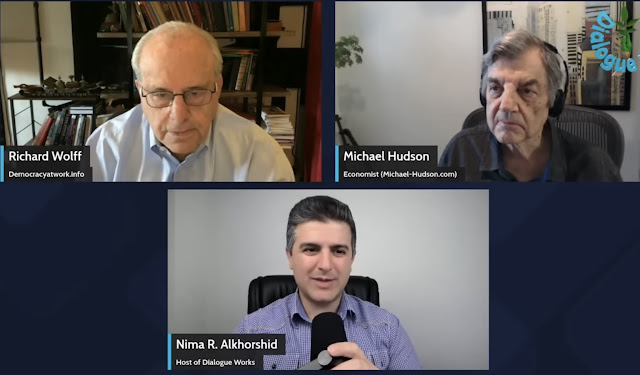

さて前回のマイケル・ハドソンの話ーービックビューティフル法案によるドル覇権の終止符ーーに引き続いて、リチャード・ウルフが種々の補足をしているが、最終的には次のように言っている。

|

◼️マイケル・ハドソン「なぜアメリカはもはや自らの未来を築かないのか」 Why America No Longer Makes Its Own Future By Michael Hudson, July 7, 2025 ーー動画(July 3rd, 2025)の文字起こし |

|

リチャード・ウルフ:すべてが終わりに近づいている。それが帝国終焉の意味だ。真に興味深い問いはーーおそらく私たちが取り上げるべき問いはーー、米国資本主義帝国の終焉が、資本主義そのものの終焉を意味するのか、それともそうではないのか、ということだ。それは、中国が次の帝国になるのか、それとも中国が、国際連盟や国連の理想であり、暴力ではなく法の支配による平和を望む人々が目指した多民族共同体をもたらすのか、という問いのようなものだ。 |

|

RICHARD WOLFF: All of that is coming to an end. That's what it means to be at the end of an empire. The really interesting question, which maybe we should take up, is whether the end of the U.S. capitalist empire, is it the end of capitalism itself? Or not? That's like asking: Is China the next empire? Or will the Chinese bring us a multinational community, which was after all the ideal of the League of Nations, the United Nations, and people who wanted to see peace as the rule of law, rather than violence, which is what we have now. |

私は中国に期待をしすぎるのはマズイという立場をとっているのだがーーこれは主に柄谷行人に準拠しているが、それ以外にもAIによる超監視社会の訪れでありAI奴隷化だーー、それは当面傍にやって言えば、プーチンが昨年のタッカー・カールソンによるインタビューで既に指摘している「ドル殺し」政策によるアメリカという資本主義帝国の終焉は紛いようもないだろうが、真の問いは資本主義自体の終焉があり得るかだ。もっとも資本主義はマルクスが指摘しているように大洪水以前からある。だから本来的な問いは、国家と資本の結婚による500年来の植民地主義的帝国主義の終焉が起こり得るかだろう。

|

◾️プーチンーードミトリー・キセリョフによるインタビュー Vladimir Putin answered questions from Dmitry Kiselev.March 13, 2024 The Kremlin, Moscow |

|

肝心なのは、このいわゆる「黄金の10億人」が、何世紀にもわたって、500年もの間、他の民族に寄生してきたということだ。〔・・・〕彼らは何世紀にもわたって、腹を人肉で満たし、ポケットを金で満たしてきた。しかし、彼らは、吸血鬼の舞踏会が終わりに近づいていることに気付かなければならない。 |

|

The point is that this so-called "golden billion" has been practically parasitising on other peoples for centuries, 500 years.(…) They've spent centuries filling their bellies with human flesh and their pockets with money. But they must realise that the vampire ball is ending. |

|

|

|

◾️ラブロフ:於国際フォーラム「プリマコフ読書会」 2023年11月27日、 Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks and answers to media questions at the Primakov Readings International Forum, Moscow, November 27 2023 |

|

私たちは西側諸国の新植民地主義的本能を目の当たりにしている。 500年以上にわたってそうしてきたように、他者を犠牲にして生き続けたいという願望である。 この時代が終わろうとしていることは誰の目にも明らかだ。 彼らはそれを自覚している。 |

|

We are witnessing neo-colonial instincts in the West. There is a desire to continue living at the expense of others, as they have been doing for over 500 years. It is clear to everyone that this epoch is coming to an end. They are aware of that. |

当面のキーワードは西側の500年の植民地主義である。上でラブロフが言っている「新」植民地主義は金融資本植民地主義を含意しているが、それを含めての植民地主義的帝国主義の終焉があり得るかである。

|

◼️ジェフリー・サックス「 新しい国際秩序が誕生しつつある」 2025年4月14日 Jeffrey Sachs: Birthing a New International Order , April 14, 2025 |

|

第一次世界大戦後、ファシスト政権下のイタリアで政治犯として独房に収監されていた哲学者アントニオ・グラムシは、有名な言葉を残している。「危機とは、古い秩序が死につつあるのに新しい秩序がまだ生まれていないという事態にある。この空白期に、多種多様な病的兆候が現れるのだ。」 1世紀後、私たちは再び空白期にあり、病的な兆候は至る所に見られる。米国主導の秩序は終焉を迎えたが、多極化した世界はまだ生まれていない。喫緊の課題は、平和を維持し、持続可能な開発への道を切り開く新たな多国間秩序を生み出すことである。 私たちは、500年以上前のクリストファー・コロンブスとヴァスコ・ダ・ガマの航海に始まった人類史の長い波の終わりにいる。これらの航海は、4世紀以上にわたるヨーロッパ帝国主義の始まりとなり、ナポレオン戦争の終結(1815年)から第一次世界大戦の勃発(1914年)まで、イギリスの世界的支配で頂点に達した。第二次世界大戦後、米国は世界の新たな覇権国の座を主張した。この長い期間、アジアは押しのけられた。広く用いられているマクロ経済推計によると、1500年にはアジアは世界の生産量の65%を占めていたが、1950年までにそのシェアはわずか19%にまで減少した(世界人口の55%と比較)。 第二次世界大戦後の80年間で、アジアは世界経済における地位を取り戻した。 1950年代から1960年代にかけて日本が急速な成長を牽引し、1960年代から1970年代にかけては「アジア四小龍」(香港、シンガポール、台湾、韓国)が続き、1980年頃からは中国、1990年頃からはインドがそれに続いた。 IMFの推計によると、現在、アジアは世界経済の約50%を占めている。 アジア、アフリカ、ラテンアメリカの地政学的重みが、増大する経済的重みに釣り合う時、多極化した世界が誕生するだろう。 地政学に必要なこの転換は、米国と欧州が国際機関に組み込まれた時代遅れの特権と時代遅れの考え方にしがみついているため、遅れている。 …… |

|

Writing in his cell as political prisoner in fascist Italy after World War I, the philosopher Antonio Gramsci famously declared: “The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear.” A century later, we are in another interregnum, and the morbid symptoms are everywhere. The U.S.-led order has ended, but the multipolar world is not yet born. The urgent priority is to give birth to a new multilateral order that can keep the peace and the path to sustainable development. We are at the end of a long wave of human history that commenced with the voyages of Christopher Columbus and Vasco da Gama more than 500 years ago. Those voyages initiated more than four centuries of European imperialism that peaked with Britain’s global dominance from the end of the Napoleonic Wars (1815) to the outbreak of World War I (1914). Following World War II, the U.S. claimed the mantle as the world’s new hegemon. Asia was pushed aside during this long period. According to widely used macroeconomic estimates, Asia produced 65 percent of world output in 1500, but by 1950, that share had declined to just 19 percent (compared with 55 percent of the world population). In the 80 years since World War 2, Asia recovered its place in the global economy. Japan led the way with rapid growth in the 1950s and 1960s, followed by the four “Asian tigers” (Hong Kong, Singapore, Taiwan, and Korea) beginning in the 1960s and 1970s, and then by China beginning around 1980, and India beginning around 1990. As of today, Asia constitutes around 50 percent of the world economy, according to IMF estimates. The multipolar world will be born when the geopolitical weight of Asia, Africa, and Latin America matches their rising economic weight. This needed shift in geopolitics has been delayed as the U.S. and Europe cling to outdated prerogatives built into international institutions and to their outdated mindsets. |

現在の世界の混乱は、プーチンの云う吸血鬼の舞踏会の終焉、あるいはジェフリー・サックスの云う《500年以上前のクリストファー・コロンブスとヴァスコ・ダ・ガマの航海に始まった人類史の長い波の終わりにいる》という大局観の光を当てて見るべきだ。そしてグラムシが獄中で言った次の状態にある、と。

|

危機とは、古い秩序が死につつあるのに新しい秩序がまだ生まれていないという事態にある。この空白期に、多種多様な病的兆候が現れるのだ[La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati](アントニオ・グラムシ『獄中ノート』Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere) |

|

|

米国の属国日本もそのカオスの波及効果はもちろん今後いっそう顕著になるだろう[参照]。

大局は目に見えない特性をもつみなさんは是非とも注意されたし。

|

農耕社会の強迫症親和性〔・・・〕彼らの大間題の不認識、とくに木村の post festum(事後=あとの祭)的な構えのゆえに、思わぬ破局に足を踏み入れてなお気づかず、彼らには得意の小破局の再建を「七転び八起き」と反復することはできるとしても、「大破局は目に見えない」という奇妙な盲点を彼らが持ちつづけることに変わりはない。そこで積極的な者ほど、盲目的な勤勉努力の果てに「レミング的悲劇」を起こすおそれがある--この小動物は時に、先の者の尾に盲目的に従って大群となって前進し、海に溺れてなお気づかぬという。(中井久夫『分裂病と人類』第1章、1982年) |

|

勤勉と工夫に生きる人は、矛盾の解決と大問題の処理が苦手なのだ。そもそも大問題が見えにくい。そして、勤勉と工夫で成功すればするほど、勤勉と工夫で解決できる問題は解消して、できない問題だけが残る。(中井久夫『「昭和」を送る』初出「文化会議」 1989年) |

|

つまりは、「今=ここに生きる」精神をもったムラ社会民の自己中心主義の方々への強い警告である。 |

|

日本社会には、そのあらゆる水準に於いて、過去は水に流し、未来はその時の風向きに任せ、現在に生きる強い傾向がある。現在の出来事の意味は、過去の歴史および未来の目標との関係に於いて定義されるのではなく、歴史や目標から独立に、それ自身として決定される。 日本が四季のはっきりした自然と周囲を海に囲まれた島国であることから、人々は物事を広い空間や時間概念で捉えることは苦手、不慣れだ。それ故、日本人は自分の身の回りに枠を設け、「今=ここに生きる」の精神、考え方で生きる事を常とする。この身の回りに枠を設ける生き方は、国や個人の文化を創り出す土壌になる。〔・・・〕 |

|

社会的環境の典型は、 水田稲作のムラである。 労働集約的な農業はムラ人の密接な協力を必要とし、協力は、共通の地方神信仰やムラ人相互の関係を束縛する習慣とその制度化を前提とする。 この前提、またはムラ人の行動様式の枠組は、容易に揺らがない。それを揺さぶる個人または少数集団がムラの内部からあらわれれば、ムラの多数派は強制的説得で対応し、 それでも意見の統一が得られなければ、 「村八分」で対応する。いずれにしても結果は意見と行動の全会一致であり、ムラ全体の安定である。 これをムラの成員個人の例からみれば、大枠は動かない所与である。個人の注意は部分の改善に集中する他はないだろう。誰もが自家の畑を耕す。 その自己中心主義は、ムラ人相互の取り引きでは、等価交換の原則によって統御される。 ムラの外部の人間に対しては、その場の力関係以外に規則がなく、自己中心主義は露骨にあらわれる。 このような社会的空間の全体よりもその細部に向う関心がながい間に内面化すれば、習いは性となり、細部尊重主義は文化のあらゆる領域において展開されるだろう。(加藤周一『日本文化における時間と空間』2007年) |

私には「今=ここ」の参院選にのみ熱中している蛸壺社会民の方々は、その勤勉ぶりに感心するとはいえ、ある意味で滑稽に見える。

しかも、同じ「今=ここ」であっても、マランディ曰くの《集団的西側がこれほどまでに不快で下劣に見えたことはかつてなかった(Never before has the collective West appeared so repulsive and vile)》にはたいして注意を払っていないタコツボ民である。

※追記