現実界 [ le réel ] は外立 [ ex-sistence ]

象徴界 [ le symbolique ] は穴 [ trou ]

想像界[ l'imaginaire ] は一貫性 [ consistance ]

ーーラカン、S22、18 Février 1975

仮象(想像的なもの)、形式(象徴的なもの)、物自体(リアルなもの)(柄谷行人『トランスクリティーク』)

・シネマトグラフ⋯⋯つまり、言葉へと通じてゆく形式⋯⋯。より正確を期すれば、思考する形式(une forme qui pense)。(ゴダール『(複数の)映画史』「3A」)

・確かにイマージュとは幸福なものだ。だがそのかたわらには無が宿っている。そしてイマージュのあらゆる力は、その無に頼らなければ、説明できない。(『(複数の)映画史』「4B」)

ーーいくらかの詳細は「表象と現象と仮象」を見よ。

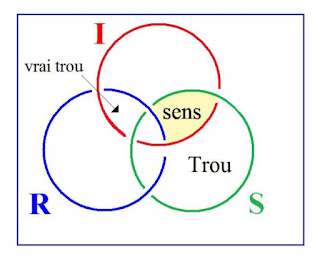

次の図は、上からラカン、柄谷行人による三界の定義、そしてゴダールの発言から憶測すれば、おそらくこう捉えられるだろう、という定義に準拠する。

この図は、「表象と現象と仮象」で示したように、まず次のように読む。

象徴界は想像界を覆っている(支配しようとする)。

想像界は現実界を覆っている(支配しようとする)。

現実界は象徴界を覆っている(支配しようとする)。

ゴダール用語でいえば、「思考する形式」によって支配された「イマージュ」は、「無」を支配しようとするが、「思考する形式」は、「無」に支配されており、結局、《イマージュのあらゆる力は、その無に頼らなければ、説明できない》ということになる。

ラカンの「象徴界は穴」とは一見、奇妙な表現かもしれない。だがその意味するところは、象徴界は(現実界に支配されようとしていることにより)非一貫性、非全体だということである。

以下の文における「表象」は、「形式+仮象」(象徴界+想像界)として読もう。

そもそも仮象(想像界)は、象徴界に支配されている。表象が「形式+仮象」として(先ず)捉えられうるのはその意味である。

ーーたとえば(位相幾何学の話を視野にいれずにいっても)、眼の前のコーヒーカップは、言葉があるせいでコーヒーカップなのであり、そうでなかったらドーナツと区別しえない。究極的には、《主体の生活の真のパートナーは、実際は、人物ではなく言語自体である》(Jean-Louis Gault)とさえ言える。

さて、「表象が非全体」であるのは、なによりもまず「斜線を引かれた主体$=無」が「表象」に書き込まれているせいである。

ドゥルーズ=プルーストの、 《愛する理由は、人が愛する対象のなかにはけっしてない。les raisons d'aimer ne résident jamais dans celui qu'on aime》(ドゥルーズ『プルーストとシーニュ』)とはこの意味(主体の刻印の為)である。

柄谷行人が「形式化の極限の内部崩壊」(参照)という意味合いのことを言うとき、それは「表象の非全体(非一貫性)」においての現実界の外立とほぼ等価であり(後述の「超越論的仮象」にもかかわる)、蓮實重彦が「表象の奈落」というときも、「表象の非全体」とほぼ等しい。

バルトのプンクトゥム概念自体、その定義のひとつにおいて、主体が書き込まれている(わたしが書き込まれている)ことを言っている。

さて現実界としての「無」は本源的には女にかかわる。 より厳密に言えば、《すべての話す存在 être parlant にとっての、「女性 Lⱥ femme」のシニフィアンの排除》(参照:人はみな穴埋めする)にかかわるのである。

無とは、わかりやすく言えば次のようなものである。

無なのに機能する何ものかなのである。そして究極的には、女性のシニフィアンの排除とは、

だが今はこの話題はやめよう、あまりにもラカン派の壺にはまりこみ過ぎるから。ここでは20年前の穏やかなミレールーー、一般にも受け入れやすいだろうーーを引用しよう。

ーーここでは説明抜きで言い放ってしまえば、無としての主体$とは「暗闇のなかに蔓延る異者としての女」(異物としての身体 un corps qui nous est étranger)にかかわるのである(参照:ひとりの女は異者として暗闇のなかに蔓延る)。これが究極の結論である。

ーーこのゼロが無であり、柄谷行人は、このゼロに相当する「ゼロ記号」--《ゼロ記号とは、それ自身は無でありながら体系性を成立させるような「超越論的主観」の言い換え》としている。やや長くなるが核心的な文のひとつであり、そのまま引用しよう。

ーーBarbara Cassinはこのラカンにこう言わせたかったとしている、《無ではなく、無以下のもの Pas rien, mais moins que rien (Not nothing, but less than nothing)》

ーージジェクの2012年の書名はここから来ている。「無以下のもの」とは、ジジェクにとって空虚としての対象aである。

ただし対象aとは両義的な意味をもっていることに注意しなければならない。

さてここまでは実は、前段である。ゴダールの「イマージュと無」ーーイマージュのかたわらの無ーーについての。

とはいえ、ゴダールは、「暗闇のなかに蠢く異者としての女」にひどく敏感な映像作家であり、それが彼の映像の強度を生んでいる、と断言してしまえば、それでよいのかもしれない。ーー《魂の調子は強度の波動である。La tonalité d'âme est une fluctuation d'intensité》(クロソウスキー『ニーチェと悪循環』)

ゴダールの最も美しい映像の一つ(最も美しい映像の「一つ」、ーー彼は『(複数の)映画史』でも自ら引用しているーーは、アンナ・カリーナのダンス姿(『はなればなれに』1964年)である(1964年末、ふたりは破局をむかえた)。

ーーこのシーンは、《それは = かつて = あった ça—a-été》)の悲痛な強調、その叫びでなくてなんだろう(すくなくともゴダールにとって)。

⋯⋯⋯⋯

ゴダールのモンタージュ(編集)とは、 イマージュとイマージュの隙間の魂の隠れ家、神の隠れ家を生み出す作業であるにちがいない。

ーー《バルトのストゥディウムとプンクトゥムは、オートマンとテュケーへの応答である。Les Studium et punctum de Barthes répondent à automaton et tuché》( jacques-alain miller 2011,L'être et l'un)

セミネール11のラカンの定義によれば、オートマンとは、《シニフィアンのネットワーク réseau de signifiants》(表象のネットワーク)にかかわり、テュケーとは《現実界との遭遇rencontre du réel》である。

《ストゥディウム studium は、つねにコード化されているが、プンクトゥム punctum は、そうではない。》(同、バルト)

ああ、ようやくいまごろになって、この「ゆらめく閃光」を、ゴダールのなかに見出したとは。なんという不感症! 《あゝ おまへはなにをして来たのだと……/吹き来る風が私に云ふ》。

ラカンの「象徴界は穴」とは一見、奇妙な表現かもしれない。だがその意味するところは、象徴界は(現実界に支配されようとしていることにより)非一貫性、非全体だということである。

以下の文における「表象」は、「形式+仮象」(象徴界+想像界)として読もう。

「表象」はそれ自体無限であり、構成的に非全体 pastoutである(あるいは非決定的である)。それはどんな対象も代表象しない。それ自身における絶え間ない「非関係 non-rapport」を妨げない。…ここでは表象そのものが、それ自身を覆う「彷徨える過剰 excès errant」である。すなわち表象は、「過剰なものへの無限の滞留」である。それは、代表象された対象、あるいは代表象されない対象から単純に湧きだす過剰ではない。そうではなく、この表象行為自体から生み出される過剰、あるいはそれ自身に内在的な「裂目」、「非一貫性」から生み出される過剰である。現実界は、表象の外部の何か、表象を超えた何かではない。そうではなく、表象のまさに裂目である。 (アレンカ・ジュパンチッチ Alenka Zupancic、The Fifth Condition、2004)

そもそも仮象(想像界)は、象徴界に支配されている。表象が「形式+仮象」として(先ず)捉えられうるのはその意味である。

カントは、経験論者が出発する感覚データはすでに感性の形式によって構成されたものであると述べた。(柄谷行人『トランスクリティーク』)

彼(カント)が感性の形式や悟性のカテゴリーによって現象が構成されるといったのは、言語によって構成されるというのと同じことである。実際、それらは新カント派のカッシラーによって「象徴形式」といいかえられている。(同上)

ーーたとえば(位相幾何学の話を視野にいれずにいっても)、眼の前のコーヒーカップは、言葉があるせいでコーヒーカップなのであり、そうでなかったらドーナツと区別しえない。究極的には、《主体の生活の真のパートナーは、実際は、人物ではなく言語自体である》(Jean-Louis Gault)とさえ言える。

さて、「表象が非全体」であるのは、なによりもまず「斜線を引かれた主体$=無」が「表象」に書き込まれているせいである。

表象は「すべてではない」。表象は非全体 pastout である。表象が非全体なのは、主体の刻印のためである。(ムラデン・ドラ―2016, Mladen Dolar, Anamorphosis, pdf)

ドゥルーズ=プルーストの、 《愛する理由は、人が愛する対象のなかにはけっしてない。les raisons d'aimer ne résident jamais dans celui qu'on aime》(ドゥルーズ『プルーストとシーニュ』)とはこの意味(主体の刻印の為)である。

柄谷行人が「形式化の極限の内部崩壊」(参照)という意味合いのことを言うとき、それは「表象の非全体(非一貫性)」においての現実界の外立とほぼ等価であり(後述の「超越論的仮象」にもかかわる)、蓮實重彦が「表象の奈落」というときも、「表象の非全体」とほぼ等しい。

決定的な翻訳にたどりつくことなく、「厚顔無恥」に陥ることも避けながら、とりあえずの翻訳にとどまるしかない「批評」は、あるとき、その宿命として、「表象の奈落」を目にする。(蓮實重彦『表象の奈落』「あとがき」)

バルトのプンクトゥム概念自体、その定義のひとつにおいて、主体が書き込まれている(わたしが書き込まれている)ことを言っている。

「温室の写真」をここに掲げることはできない。それは私にとってしか存在しないのである。読者にとっては、それは関心=差異のない一枚の写真、《任意のもの》の何千という表われの一つにすぎないであろう。それはいかなる点においても一つの科学の明白な対象とはなりえず、語の積極的な意味において、客観性の基礎とはなりえない。時代や衣装や撮影効果が、せいぜい読者のストゥディウムをかきたてるかもしれぬが、しかし読者にとっては、その写真には、いかなる心の傷もないのである。(ロラン・バルト『明るい部屋』)

さて現実界としての「無」は本源的には女にかかわる。 より厳密に言えば、《すべての話す存在 être parlant にとっての、「女性 Lⱥ femme」のシニフィアンの排除》(参照:人はみな穴埋めする)にかかわるのである。

無とは、わかりやすく言えば次のようなものである。

「そのほかに何か、私の注意すべきことはないでしょうか」 「あの晩の、犬の不思議な行動に注意なさるといいでしょう」 「犬は何もしなかったはずですが」 「そこが不思議というのです」とホームズは言った。(シャーロックホームズ 白銀号事件)

無なのに機能する何ものかなのである。そして究極的には、女性のシニフィアンの排除とは、

「あなたの姉さんの裸について、そのほかに何か、私の注意すべきことはないでしょうか?」 「姉の足のあいだに僕は奇妙なことに気づいたんだ」 「彼女の足の間には何もなかったはずですが」 「そこが不思議なんだ」(ジジェク、無以下のもの、2012)

だが今はこの話題はやめよう、あまりにもラカン派の壺にはまりこみ過ぎるから。ここでは20年前の穏やかなミレールーー、一般にも受け入れやすいだろうーーを引用しよう。

我々は、「無 le rien」と本質的な関係性を享受する主体を、女たち femmes と呼ぶ。私はこの表現を慎重に使用したい。というのは、ラカンの定義によれば、どの主体も、無に関わるのだから。しかしながら、ある一定の仕方で、女たちである主体が「無」を享受する関係性は、(男に比べ)より本質的でより接近している。 (ジャック=アラン・ミレール、1992, Des semblants dans la relation entre les sexes)

ーーここでは説明抜きで言い放ってしまえば、無としての主体$とは「暗闇のなかに蔓延る異者としての女」(異物としての身体 un corps qui nous est étranger)にかかわるのである(参照:ひとりの女は異者として暗闇のなかに蔓延る)。これが究極の結論である。

とはいえラカン的な「無」について、もういくらかの注釈をつけ加えておこう。

ラカンは現実界≒ゼロだと言っている。

現実界は全きゼロの側に探し求められるべきである。Le Reel est à chercher du côté du zéro absolu(ラカン、S23)

ーーこのゼロが無であり、柄谷行人は、このゼロに相当する「ゼロ記号」--《ゼロ記号とは、それ自身は無でありながら体系性を成立させるような「超越論的主観」の言い換え》としている。やや長くなるが核心的な文のひとつであり、そのまま引用しよう。

……「構造」はそれを統合する超越論的主観を暗黙に前提としている。しかし、構造主義者がこうした「主観」なしにすませうるのみならずそれを否定しうると考えたのは、彼らが、存在しないが体系を体系たらしめるものを想定したからである。それが、ゼロ記号である。たとえば、ヤーコプソンは音韻の体系を完成させるためにゼロの音素を導入した。

《ゼロの音素は、……それが何らかの示差的性格をも、恒常的音韻価値をも内包しないという点において、フランス語の他のすべての音素に対立する。そのかわり、ゼロの音素は、音素の不在を妨げることを固有の機能とするのである》(R.Jakobson、……1971)。

このようなゼロ記号はむろん数学から来ている。ブルバキによって定式化された数学的「構造」とは、変換の規則である。それは形のように見えるものではなく、見えていない働きである。変換の規則においては、変換しないという働きが含まれなければならない。ヤーコブソンによって設定されたゼロの音素は数学的な可変群における単位元に対応するものだといってよい。それによって、音素の対立関係の束は構造となりうる。レヴィ=ストロースがヤーコブソンの音韻論に震撼されたのは、それによって多様で混沌としたものが秩序的であることを示すことが可能だと考えたからである。

《音韻論は種々の社会科学に対して、たとえば核物理学が精密科学の全体に対して演じたのと同じ革新的な役割を演ぜずにはいない》(『構造人類学』)。

レヴィ=ストロースは、クライン群(代数的構造)を未開社会の多様な親族構造の分析に適用した。ここに、狭義の構造主義が成立したのである。

だが、ゼロ記号とは、それ自身は無でありながら体系性を成立させるような「超越論的主観」の言い換えなのであって、それを取り除くことではない。ゼロは紀元前のインドで、算盤において、珠を動かさないことに対する命名として、実践的・技術的に導入された。ゼロがないならば、たとえばニ○五と二五は区別できない。つまりゼロは、数の「不在をさまたげることを固有の機能とする」(レヴィ=ストロース)のである。ゼロの導入によって、place-value-system(位取り記数法)が成立する。だが、ゼロはたんに技術的な問題ではありえない。それはサンスクリット語においては、仏教における「空」(emptiness)と同じ語であるが、仏教的な思考はそれをもとに展開されたといっても過言ではない。ドゥルーズは、「構造主義は、場所がそれを占めるものに優越すると考える新しい超越論的哲学と分かちがたい」(「構造主義はなぜそうよばれるか」)といったが、place-value-system(位取り記数法)において、すでにそのような「哲学」が文字通り先取られているといってもよい。この意味で構造主義はゼロ記号の導入とともにはじまったのだが、構造主義者自身はその哲学的含意について考えなかった。たんに、彼らはそのことによって、主観から始まる近代的思考を払拭しえたと信じた。だが、主観なしにすませると思いこんだとき、彼らは暗黙に主観を前提としていることを忘れたのである。(柄谷行人『トランスクリティーク』)

《ゼロ記号とは、それ自身は無でありながら体系性を成立させるような「超越論的主観」の言い換え》という表現における「無」、あるいは現実界としての「無」について、さらにラカンの引用をしよう。

無、たぶん? いや、ーーたぶん無でありながら、無ではないもの

Rien, peut-être ? non pas – peut-être rien, mais pas rien(ラカン、S11, 12 Février 1964)

ーーBarbara Cassinはこのラカンにこう言わせたかったとしている、《無ではなく、無以下のもの Pas rien, mais moins que rien (Not nothing, but less than nothing)》

ーージジェクの2012年の書名はここから来ている。「無以下のもの」とは、ジジェクにとって空虚としての対象aである。

対象a の根源的両義性……対象a は一方で、幻想的囮/スクリーンを表し、他方で、この囮を混乱させるもの、すなわち囮の背後の空虚 void をあらわす。(ジジェク, Can One Exit from The Capitalist Discourse Without Becoming a Saint? ,2016)

さてここまでは実は、前段である。ゴダールの「イマージュと無」ーーイマージュのかたわらの無ーーについての。

とはいえ、ゴダールは、「暗闇のなかに蠢く異者としての女」にひどく敏感な映像作家であり、それが彼の映像の強度を生んでいる、と断言してしまえば、それでよいのかもしれない。ーー《魂の調子は強度の波動である。La tonalité d'âme est une fluctuation d'intensité》(クロソウスキー『ニーチェと悪循環』)

ある種の写真に私がいだく愛着について(……)自問したときから、私は文化的な関心の場(ストゥディウム le studium)と、ときおりその場を横切り traverser ce champ やって来るあの思いがけない縞模様 zébrure とを、区別することができると考え、この後者をプンクトゥム le punctum と呼んできた。さて、いまや私は、《細部》とはまた別のプンクトゥム(別の《傷痕 stigmate》)が存在することを知った。もはや形式ではなく、強度 intensité という範疇に属するこの新しいプンクトゥムとは、「時間 le Temps」である。「写真」のノエマ(《それは = かつて = あった ça—a-été》)の悲痛な強調であり、その純粋な表象 représentation pure である。(ロラン・バルト『明るい部屋』)

ゴダールの最も美しい映像の一つ(最も美しい映像の「一つ」、ーー彼は『(複数の)映画史』でも自ら引用しているーーは、アンナ・カリーナのダンス姿(『はなればなれに』1964年)である(1964年末、ふたりは破局をむかえた)。

ーーこのシーンは、《それは = かつて = あった ça—a-été》)の悲痛な強調、その叫びでなくてなんだろう(すくなくともゴダールにとって)。

⋯⋯⋯⋯

コトバとコトバの隙間が神の隠れ家(谷川俊太郎「おやすみ神たち」2012)

ゴダールのモンタージュ(編集)とは、 イマージュとイマージュの隙間の魂の隠れ家、神の隠れ家を生み出す作業であるにちがいない。

ゴダール(Godard)の中には神(God)がいると平然といってのけたりもする映像作家⋯⋯(蓮實重彦『ゴダール マネ フーコー 思考と感性をめぐる断片的な考察』2008年)

これは、巷間の「シニフィアンのネットワーク」(ストゥディウム)に終始する学者たちへの挑発と読みうる言説であり、《神の外立 l'ex-sistence de Dieu》、《現実界は外立する Le Réel ex-siste》(S22)の「隠喩」と読みたいところである。

そしてラカン派にとっての「神」とは?

そしてラカン派にとっての「神」とは?

「大他者の(ひとつの)大他者はある il y ait un Autre de l'Autre」という人間のすべての必要(必然)性。人はそれを一般的に〈神〉と呼ぶ。だが、精神分析が明らかにしたのは、〈神〉とは単に〈女 〉« La femme » だということである。

La toute nécessité de l'espèce humaine étant qu'il y ait un Autre de l'Autre. C'est celui-là qu'on appelle généralement Dieu, mais dont l'analyse dévoile que c'est tout simplement « La femme ».(S23、16 Mars 1976)

〈女〉が存在するのなら、彼女は大他者の大他者である。⋯⋯この不可能の〈女〉は、象徴的フィクションではなく、幻想的幽霊 fantasmatic specter であり、対象a である」(ジジェク、LESS THAN NOTHING 2012)

というわけで、そのうちもうすこし詳しく、ゴダールの「イマージュと無」について(ミナさんにもワカルヨウニ)示したいという野望をもっていないでもないがーーとはいえ、わたくしはゴダールに「真の」愛を捧げ始めた(ようするにわたくしのプンクトゥムを彼のなかに見出した)のはようやくこのひと月前なので、まったくエラそうなことを言えないーー、そんなことをしていったい何の役にたつのだろうか・・・

ゴダールはひと月前の「ある出来事」にめぐりあう前までは、わたくしにとってストゥディウムの映像作家だった。

遺憾なことに、多くの写真は、私の視線のもとでは、生気を失っている。しかし、私の目から見ていくらか生きているように見える写真も、たいていは私の心に、ある一般的な関心、もしこう言ってよければ礼儀正しい関心しか呼びおこさない。それらの写真には、いかなるプンクトゥムもないのだ。そうした写真は、私の気にいることもあれば気に入らぬこともあるが、私を突き刺しはしない。そこに充当されているのは、ただストゥディウム(一般的関心)だけである。ストゥディウムというのは、気楽な欲望と、種々雑多な興味と、とりとめのない好みを含む、きわめて広い場のことである。それは好き/嫌い(I like/ I don’t)の問題である。ストゥディウムは、好き(to like)の次元に属し、愛する(to love)の次元には属さない。ストゥディウムは、中途半端な欲望、中途半端な意志しか動員しない。それは、人が《すてき》だと思う人間や見世物や衣服や本に対していだく関心と同じたぐいの、漠然とした、あたりさわりのない、無責任な関心である。(ロラン・バルト『明るい部屋』第11章)

ーー《バルトのストゥディウムとプンクトゥムは、オートマンとテュケーへの応答である。Les Studium et punctum de Barthes répondent à automaton et tuché》( jacques-alain miller 2011,L'être et l'un)

セミネール11のラカンの定義によれば、オートマンとは、《シニフィアンのネットワーク réseau de signifiants》(表象のネットワーク)にかかわり、テュケーとは《現実界との遭遇rencontre du réel》である。

プンクトゥム(punctum)、――、ストゥディウムを破壊(または分断)しにやって来るものである。(……)プンクトゥムとは、刺し傷 piqûre、小さな穴 petit trou、小さな斑点 petite tache、小さな裂け目 petite coupureのことであり――しかもまた骰子の一振り coup de dés のことでもあるからだ。ある写真のプンクトゥムとは、その写真のうちにあって、私を突き刺す(ばかりか、私にあざをつけ、私の胸をしめつける)偶然 hasard なのである。(ロラン・バルト『明るい部屋』)

《ストゥディウム studium は、つねにコード化されているが、プンクトゥム punctum は、そうではない。》(同、バルト)

・それは鋭いが覆い隠され、沈黙のなかで叫んでいる。奇妙に矛盾した言い方だが、それはゆらめく閃光 un éclair qui flotte なのである。

・ある一つの細部が、私の読み取りを完全に覆してしまう。それは関心の突然変異であり、稲妻 fulgurationである。(ロラン・バルト『明るい部屋』1980年)

ああ、ようやくいまごろになって、この「ゆらめく閃光」を、ゴダールのなかに見出したとは。なんという不感症! 《あゝ おまへはなにをして来たのだと……/吹き来る風が私に云ふ》。

なにはともあれ一月前に、「関心の突然変異」が生じたのである。

さて、何の話だったか・・・

ーーゴダールの「イマージュと無」だ。だがそんなものはどうでもよろしい。そしてわたくしのみのゴダールのなかにあるプンクトゥム、それもどうでもよろしい。バルトが言うように、である。《「温室の写真」をここに掲げることはできない。それは私にとってしか存在しないのである。》

さて、何の話だったか・・・

ーーゴダールの「イマージュと無」だ。だがそんなものはどうでもよろしい。そしてわたくしのみのゴダールのなかにあるプンクトゥム、それもどうでもよろしい。バルトが言うように、である。《「温室の写真」をここに掲げることはできない。それは私にとってしか存在しないのである。》