表題を「大学人の言説としてのDSM」としたが、その前にこのところ繰り返しているラカン言説理論のうちの大学人の言説(知の言説、教育の言説)についての引用いくらを再掲する。

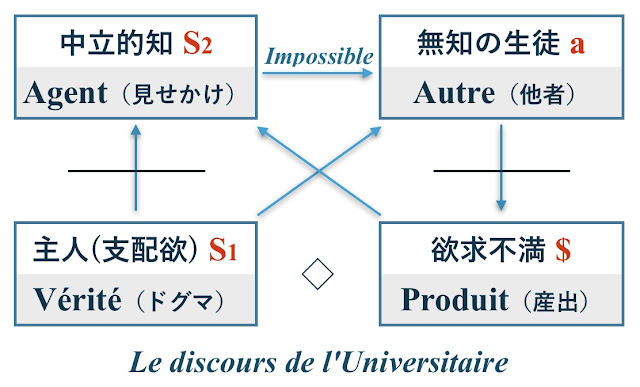

主人(支配欲)を隠蔽して中立を装う大学人の言説

|

大学人の言説において、知がエージェントのポジションを取る。…エージェントは構成された知である。他者はたんなる対象、欲望の原因a に還元される(S2 → a )。…隠された真理は、知を支える主人のシニフィアンである(S2/S1)。(Paul Verhaeghe, FROM IMPOSSIBILITY TO INABILITY: LACAN'S THEORY ON THE FOUR DISCOURSES, 1995)

|

大学人の言説は「中立的」知のポジションから発せられる。それは現実界の残滓に向けられ(言わば、学者ぶった知の場合なら、「未加工の、飼い馴らされていない子供[raw, uncultivated child]に向けられる)、その a を主体に変える(S2 → a → $ )。

大学人の言説の「真理」は、横棒の下に隠されているが、もちろん、権力、つまり主人のシニフィアンS1である。大学人の言説の構成的な虚偽は、その行為遂行的側面の否認である。実際上、権力を基盤とした政治的決断に帰するものを、事実に基づく状況への単純な洞察として提示してしまう[presenting what effectively amounts to a political decision based on power as a simple insight into the factual state of things.] (SLAVOJ ŽIŽEK. THE STRUCTURE OF DOMINATION TODAY: A LACANIAN VIEW, 2004)

|

ドグマティズムとしての大学人の言説

|

大学人の言説は、知 (S2)の発布の上に構築されている。この知は、ドグマと仮定 (S1)の受容の上に宿っている。しかしこのドクマと仮定は、この言説において無視されている。特徴的に、「他者」は対象a(欲望の対象-原因)の場に置かれる。これは不満($)を生む。これはさらなる知の創出(S2)を刺激する。(Stijn Vanheule, Capitalist Discourse, Subjectivity and Lacanian Psychoanalysis,2016,pdf)

|

善への過剰なコミットメントはそれ自体、最も大いなる悪になりうる。このリアルな悪とはあらゆる種類の狂信的なドグマティズムである。特に至高善の名の下に行使されるドグマだ。(ジジェク『イデオロギーの崇高な対象』1989年)

|

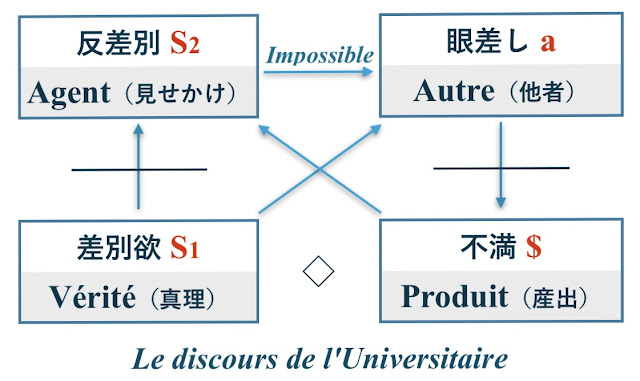

上にあるように、大学人の言説において隠蔽されている真理は、支配欲(権力欲)、ドグマであるが、これは容易に差別的言説に変容する。

差別は純粋に権力欲の問題

|

権力欲は(……)その快感は思いどおりにならないはずのものを思いどおりにするところにある。自己の中の葛藤は、これに直面する代わりに、より大きい権力を獲得してからにすればきっと解決しやすくなるだろう、いやその必要さえなくなるかもしれないと思いがちであり、さらなる権力の追求という形で先延べできる、このように無際限に追求してしまうということは、「これでよい」という満足点がないということであり、権力欲には真の満足がないことを示している。⋯⋯

非常に多くのものが権力欲の道具になりうる。教育も治療も介護も布教もーー。(……)個人、家庭から国家、国際社会まで、人類は権力欲をコントロールする道筋を見いだしているとはいいがたい。差別は純粋に権力欲の問題である。より下位のものがいることを確認するのは自らが支配の梯子を登るよりも楽であり容易であり、また競争とちがって結果が裏目に出ることがまずない。差別された者、抑圧されている者がしばしば差別者になる機微の一つでもある。(中井久夫「いじめの政治学」『アリアドネからの糸』所収)

|

差別された者がしばしば差別者になるーーラカン用語では、権力欲を隠蔽した大学人の言説の形態をとるーーことはしばしば見られる。これはある意味でやむえない相がある。というのはこの現象は、フロイト用語なら受動性を能動性へと「投射」することであり、ヒト族の幼児期からの本性的メカニズムのひとつだから。とはいえ(傍目からみると)、たとえば反差別を訴える言説が酷薄な差別言説となっているのにもかかわらず当人はまったく気づいていない事態に遭遇すると、ときに嘲罵を抑えるのにとても苦労する。

前置きが長くなってしまったが、以下が本題の「大学人の言説としてのDSM」である。ラカン派では、DSM(精神障害の診断と統計マニュアル)はドグマティズムの色合いが強いと批判されるが、そのひとつとしてColin Wrightの論から英文のまま引こう。

Discourse and the Master's Lining: A Lacanian Critique of the Globalising (Bio)Politics of the Diagnostic and Statistical Manual

Colin Wright, The University of Nottingham, 2015, PDF

|

As a diagnostic tool, the DSM inscribes a social link that fits perfectly into Lacan's formalization of university discourse. We can take each of the four quadrants of its matheme in turn.

|

First, in the place of agency, the DSM relies on a classificatory form of 'neutral' knowledge that kicks its machinery into motion prior to any medical professional's speech: if a diagnosis has performative efficacy it is because of the preceding primacy of this 'evidence-based' knowledge. Yet this supposedly 'neutral', self-reinforcing 'evidence base' covertly relies on the incorporation of the DSM's own epistemological limits into its very diagnostic logic, as indicated by notions such as 'co-morbidity' and various 'not otherwise specified' disorders (see Hacking 2013 for a critique of this problem).

|

Second, in the place of truth, this neutral yet dominant knowledge, or S2, conceals its roots in a new S1, a now distributed form of statistical mastery linked to the uncoupling of expertise from individual experts (is this disembodying of clinical knowledge not one effect of 'evidence-based medicine', such that we now have Cognitive Behavioural Therapy that can be delivered entirely online?).

|

Third, as a discourse, the DSM produces individuals marked by the label of a disorder which can often stay with them for a very long time, a lifetime in some cases. No longer the castrated neurotic of Freud's era however, this is a subject ordered, as it were, by their disorder: DSM labels often support group identities based on medicated subject positions, as with the role of Ritalin in Attention Deficit and Hyperactivity Disorder.

|

Fourth then, the DSM is paradigmatic of what Lacan calls 'university discourse' insofar as it puts objet a to work not as desire (metonymically passing along a signifying chain and given imaginary coherence by a fantasy framework), but rather, as an object of consumption produced by the market. Such objects plug directly into bodily jouissance without passing by way of the Other of language, often in the form of mood-stabilizing 'happy pills'.

|

最後に大学人の言説のなかにある消費者の言説(資本の言説[参照])の局面が指摘されているが、話が複雑になるのでここでは通常の大学人の図式にのみあてはめて示す。

DSM批判

|

英国心理学会( BPS)と世界保険機関(WHO)は最近、精神医学の正典的 DSM の下にある疾病パラダイムを公然と批判している。その指弾の標的である「精神障害 mental disorder」の診断分類は、支配的社会規範を基準にしているという瞭然たる事実を無視している、と。それは、科学的に「客観的」知に根ざした判断を表すことからほど遠く、その診断分類自体が、社会的・経済的要因の症状である。(Bert Olivier, Capitalism and Suffering, 2015)

|

精神医学診断における新しいバイブルとしての DSM(精神障害の診断と統計の手引き)…。このDSM の問題は、科学的観点からは、たんなるゴミ屑だということだ。あらゆる努力にもかかわらず、DSM は科学的たぶらかしに過ぎない。…奇妙なのは、このことは一般的に知られているのに、それほど多くの反応を引き起こしていないことである。われわれの誰もが、あたかも王様は裸であることを知らないかのように、DSM に依拠し続けている。(⋯⋯)

DSMの診断は、もっぱら客観的観察を基礎とされなければならない。概念駆動診断conceptually-driven diagnosis は問題外である。結果として、どのDSM診断も、観察された振舞いがノーマルか否かを決めるために、社会的規範を拠り所にしなければならない。つまり、異常 ab – normal という概念は文字通り理解されなければならない。すなわち、それは社会規範に従っていないということだ。したがって、この種の診断に従う治療は、ただ一つの目的を持つ。それは、患者の悪い症状を治療し、規範に従う「立派な」市民に変えるということだ。(ポール・バーハウ Paul Verhaeghe, Chronicle of a death foretold”: the end of psychotherapy, 2007)

|

DSMにおける自閉症診断批判

|

新自由主義の能力主義システムは、自らを維持するため、特定のキャラクターを素早く特権化し、そうでない者たちを罰し始めている。競争心あふれるキャラクターが必須であるため、個人主義がたちまち猖獗する。

また融通性が高く望まれる。だがその代償は、皮相的で不安定なアイデンティティである。

孤独は高価な贅沢となる。孤独の場は、一時的な連帯に取って代わられる。その主な目的は、負け組から以上に連帯仲間から何かをもっと勝ち取ろうとすることである。

仲間との強い社会的絆は、実質上締め出され、仕事への感情的コミットメントはほとんど存在しない。疑いもなく、会社や組織への忠誠はない。

これに関連して、典型的な防衛メカニズムは冷笑主義である。それは本気で取り組むことの失敗あるいは拒否の反映である。個人主義・利益至上主義・オタク文化 me-culture は、擬似風土病のようになっている。…表層下には、失敗の怖れからより広い社会不安までの恐怖がある。

この精神医学のカテゴリーは最近劇的に増え、製薬産業は莫大な利益を得ている。私は、若い人たちのあいだでの自閉症の診断の増大の中にこの結果を観察する。私の見解では、若年層における自閉症の増大は伝統的な自閉症とはほとんど関係がない。それは社会的孤立増大の反映、〈他者〉によって引き起こされる脅威からの逃走の反映である。(ポール・バーハウ Paul Verhaeghe, Identity and Angst: on Civilisation's New Discontent, 2012)

|

ーーこのポール・バーハウの強い批判には異論があるだろうし、彼もかつての古典的自閉症の存在を否定しているわけではない。だが、現在の自閉症スペクトラム症とはあくまで徴候群(シンドローム)であり、彼の指摘している局面は必ずある。

………

ところでここでのわたくしの記述は何の言説であろうか。形式的には間違いなく「大学人の言説」である。人が啓蒙の記述をするときには、どうしてもそうなってしまう。

人はある社会的ポジションに置かれれば否が応でももそうなる、ーー《彼らはそれを知らないが、そうする Sie wissen das nicht, aber sie tun es》(マルクス『資本論』第1巻、1867年)

|

個人は、主観的にはどれほど諸関係を超越していようと、社会的にはやはり諸関係の所産なのである。(マルクス『資本論』第一巻「第一版序」1867年)

|

学者たちの多くは大学人の言説に終始する。これは構造的な問題であり、ある程度はやむえないが、本来は最低限、言説の移行の試みをしなくてはならない。

ラカンの言説理論から多くを学んだバルトは、すくなくともその晩年、コレージュ・ド・フランスの教授職にウンザリしていた。なぜなら「隠蔽された権力欲の社会的関係=大学人の言説」にならざるを得ないから。

パロールの側にいる教師に対して、エクリチュールの側にいる言語活動の操作者をすべて作家と呼ぶことにしよう。両者の間に知識人がいる。知識人とは、自分のパロールを活字にし、公表する者である。教師の言語活動と知識人の言語活動の間には、両立しがたい点はほとんどない(両者は、しばしば同一個人の中で共存している)。しかし、作家は孤立し、切り離されている、エクリチュールはパロールが不可能になる(この語は、子供についていうような意味に解してもいい〔つまり、手に負えなくなる〕)所から始まるのだ。(ロラン・バルト「作家、知識人、教師」『テクストの出口』所収)

|

悲しみ。ある種の倦怠感。自分がしたり、思ったりするすべてのことにまつわるとぎれることのない(最近、喪に服していらいの)、同じ倦怠感(心的エネルギーの備給の不在)。帰宅。空虚な午後。ある困難な瞬間。午後(のちに語る)。たった一人。悲しみ。塩漬けのような状態。私は、かなりの強度で思考する。あるアイディアが不意にわきあがる。文学的な回心のようなものーー古くさい二つの単語が心によみがえる。文学に踏み込むこと。エクリチュールに踏み込むこと。これまで自分がやったことのないようなやり方で、書くこと。もう、それしかやらないこと。まず、エクリチュールによる生を統一するために、コレージュをやめること(講義は、しばしば書くことと葛藤状態に陥るから)。続いて、講義と仕事とを同じ企て(文学的な)へと投入し、主体の分割を停止せしめ、たった一つの計画、偉大なる計画を優先させること。(ロラン・バルト「日記」1978年4月15日 カサブランカにて)

|

では知識人の言説(教師の言説)と対比されている「作家の言説」とは何か?

|

作家はいつもシステムの盲点(システムの見えない染み la tache aveugle des systèmes )にあって、漂流 dérive している。それはジョーカー であり、マナであり、ゼロ度 degré zéroであり、ブリッジのダミー le mort du bridge である。 (ロラン・バルト『テクストの快楽』1973年)

|

ーー「システムの見えない染み」 とは、ラカンの「絵のなかの染み tache dans le tableau」=対象aである。

つまりラカンの言説理論に当てはめれば、分析の言説となる。

|

|

|

システムの見えない染みに直面して人は新しい主人S1を創造する。これは「その書物がなかったらおそらく自分自身のなかから見えてこなかったであろうものを、読者にはっきり見わけさせ」てくれる、自分自身を読む光学機械ということでもある。

|

私の読者たちというのは、私のつもりでは、私を読んでくれる人たちではなくて、彼ら自身を読む人たちなのであって、私の書物は、コンブレーのめがね屋が客にさしだす拡大鏡のような、一種の拡大鏡でしかない、つまり私の書物は、私がそれをさしだして、読者たちに、彼ら自身を読む手段を提供する、そういうものでしかないだろうから。したがって、私は彼らに私をほめるとかけなすとかいうことを求めるのではなくて、私の書いていることがたしかにその通りであるかどうか、彼らが自身のなかに読みとる言葉がたしかに私の書いた言葉であるかどうかを、私に告げることを求めるだけであろう(その点に関して、両者の意見に相違を来たすこともありうる、といってもそれは、かならずしも私がまちがっていたからそういうことが起こるとはかぎらないのであって、じつはときどきあることだが、その読者の目にとって、私の書物が、彼自身をよく読むことに適していない、ということから起こるのであろう)。

|

本を読むとき、読者はそれぞれに自分自身を読んでいるので、それがほんとうの意味の読者である。作家の著書は一種の光学器械 instrument d'optique にすぎない。作家はそれを読者に提供し、その書物がなかったらおそらく自分自身のなかから見えてこなかったであろうものを、読者にはっきり見わけさせるのである。書物が述べていることを読者が自分自身のなかに認めることこそ、その書物が真実であるという証拠であり、すくなくともある程度、その逆もまた真なりであって、著者のテキストと読者のテキストのあいだにある食違は、しばしば著者にでなくて読者に負わせることができる。さらにつけくわえれば、単純な頭の読者にとって、書物が学問的でありすぎ、難解でありすぎることがある、そんなときはくもったレンズしかあてがわれなかったように、読者にはよく読めないことがあるだろう。しかし、それとはべつの特殊なくせ(倒錯のような)をもった読者の場合には、正しく読むために一風変わった読みかたを必要とすることもあるだろう。著者はそれらのことで腹を立てるべきではなく、むしろ逆に、最大の自由を読者に残して、読者にこういうべきである、「どれがよく見えるかあなたがた自身で見てごらん、このレンズか、あのレンズか、そちらのレンズか。」(プルースト『見出された時』井上究一郎訳)

|

以上、「大学人の言説としてのDSM」についてメモしようと思っただけだが、まったく別の場へと漂流してしまった。

ま、ちょっとカッコよくいえばメモの享楽だな。

享楽 jouissance は欲望に応えるもの(満足させるもの)ではなく、欲望の宙吊りsurprend・踏み越え excède・逸脱 déroute、漂流 dérive させるもののことである。(『彼自身によるロラン・バルト』1975年)

|

でもこの記事って読むヒトには何が言いたいのか、わからないだろうな、あっちやこっちに飛んで。でも蚊居肢散人ってのは基本的には嘲弄人格だよ、それをオブラートになんとか包もうとしたってのがこの記事だね・・・

というわけでこれで言説移行させたのワカルカイ? どの言説に変えたのかはいわないでおくよ。

ラカンに言わせれば、愛の徴なんだけどな、言説の横断が。

L'amour c'est… chez RIMBAUD, dans ce texte …le signe, le signe pointé comme tel de ce qu'on change de raison, c'est bien pourquoi c'est à cette raison qu'il s'adresse « À une raison » : on a changé de discours. (Lacan, S20, 19 Décembre 1972)

|