スコット・リッターが沈没したようだ、Sony Thang の次のツイートをめぐって(もともと彼とスコットは少し前からやり合っていたが)。

そしてスコット・リッターの反応は次のもの。

このツイートに対して数多くの批判が寄せられているが、ここではーー私が特になるほどと思うーー代表的なものを二つ掲げる。

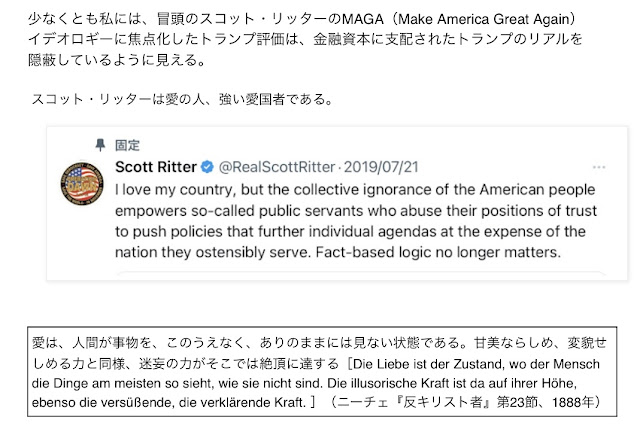

私はスコット・リッターは愛国者すぎることを何度か言ってきた。例えば「スコットとマイケルの「トランプ評価」の相違」でこう記した。

愛国というイデオロギー的めがねを通したスコット・リッターの判断はベトナム戦争に限らず何度か首を傾げさせられた。もちろんこれで彼の軍事分析の価値が減るわけではない。とはいえ多くの相で、愛国心はことさら曲者である。

…………

ここで、私が好んで引用してきたヴィクトル・フーゴーの言葉と柄谷注釈を掲げておこう。 |

故郷を甘美に思うものはまだ嘴の黄色い未熟者である。あらゆる場所を故郷と感じられる者は、すでにかなりの力をたくわえた者である。だが、全世界を異郷と思う者こそ、完璧な人間である。 The person who finds his homeland sweet is a tender beginner; he to whom every soil is as his native one is already strong; but he is perfect to whom the entire world is as a foreign place. (サン=ヴィクトルのフーゴー『ディダスカリコン(学習論)』第3巻第19章) |

こういう言葉があります。 《故郷を甘美に思うものは、まだくちばしの黄色い未熟者である。あらゆる場所を故郷と感じられるものは、既にかなりの力を蓄えた者である。全世界を異郷と思うものこそ、完璧な人間である。》 これは、サイードが『オリエンタリズム』においてアウエルバッハから孫引きした、一二世紀ドイツのスコラ哲学者聖ヴィクトル・フーゴーの『ディダシカリオン』の一節です。 これはとても印象的な言葉で、トドロフも『他者の記号学』の中でサイードから再引用しています。僕なんかが漠然と考えていたことを言い当てている、という感じがするんですね。 |

その言葉は、思考の三段階ではないとしても、三つのタイプを表していると思います。まず最初の「故郷を甘美に思う」とは、いわば共同体の思考ですね。アリストテレスがそうですが、このタイプの思考は、組織された有限な内部(コスモス)と組織されない無限定な外部(カオス)という二分割にもとづいているわけです。〔・・・〕 次の「あらゆる場所を故郷と感じられるもの」とは、いわばコスモポリタンですが、それはあたかもわれわれが、共同体=身体の制約を飛び超えられるかのように考えることですね。あるいは、共同体を超えた普遍的な理性なり真理なりがある、と考えることです。〔・・・〕 |

第三の「全世界を異郷と思うもの」というのが、いわばデカルト=スピノザなのです。むろん、ある意味でデカルトは第一、第二のタイプでもあるわけです。スピノザは、そういう意味で「完璧な人間」ですね。この第三の態度というのは、あらゆる共同体の自明性を認めない、ということです。しかし、それは、共同体を超えるわけではない。そうではなく、その自明性につねに違和感を持ち、それを絶えずディコンストラクトしようとするタイプです。それは、第一のタイプが持つような内と外との分割というものを、徹底的に無効化してしまうタイプであり、しかもそれは、第二のタイプで普遍的なものというのとも、また違うわけです。(柄谷行人「スピノザの「無限」」『言葉と悲劇』所収、1989年) |

私は愛国ときくとほとんど常に悪い臭いを嗅ぐ。

人は共同体のネガを目指すべきである。

ゴダールは『JLG/自画像』で、二度、ネガに言及している。一度目は、湖畔でヘーゲルの言葉をノートに書きつけながら、「否定的なもの(le négatif)」を見すえることができるかぎりにおいて精神は偉大な力たりうると口にするときである。二度目は、風景(paysage)の中には祖国(pays)があるという議論を始めるゴダールが、そこで生まれただけの祖国と自分でかちとった祖国があるというときである。そこに、いきなり少年の肖像写真が挿入され、ポジ(le positif)とは生まれながらに獲得されたものだから、ネガ(le négatif)こそ創造されねばならないというカフカの言葉を引用するゴダールの言葉が響く。とするなら、描かれるべき「自画像」は、あくまでネガでなければならないだろう。(蓮實重彦『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』2008年) |

デカルトは、自分の考えていることが、夢をみているだけではないかと疑う。…夢をみているのではないかという疑いは、『方法序説』においては、自分が共同体の”慣習”または”先入見”にしたがっているだけではないかという疑いと同義である。…疑う主体は、共同体の外部へ出ようとする意志としてのみある。デカルトは、それを精神とよんでいる。〔・・・〕 誤解をさけるために捕捉しておきたいことがある。第一に、「共同体」というとき、村とか国家とかいったものだけを表象してはならないということである。規則が共有されているならば、それは共同体である。したがって、自己対話つまり意識も共同体と見なすことができる。(柄谷行人『探求Ⅱ』1989年) |

もっとも愛国心にはナショナリズム以外に郷土愛(パトリオティズム)がある(パトリオティズムは、生まれ育った共同体や郷土を意味する「パトリア」に由来する言葉だ)。人はこの郷土愛からは容易には免れ難い。

|

幼児の最初期の出来事は、後の全人生において比較を絶した重要性を持つ[die Erlebnisse seiner ersten Jahre seien von unübertroffener Bedeutung für sein ganzes späteres Leben](フロイト『精神分析概説』第7章、1939年) |

|

隠蔽記憶。幼児期から来る本質的なものはたんにいくつかではなく実際にはすべてがこの隠蔽記憶のなかに保持されている[Deckerinnerungen…In diesen ist nicht nur einiges Wesentliche aus dem Kindheitsleben erhalten, sondern eigentlich alles Wesentliche.](フロイト 『想起、反復、徹底操作』Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten' 1914年) |

|

幼児期のある出来事が記憶の中に現れるのは、それ自体が黄金であるからというのではなく、それが黄金のそばに置かれているからである。ein gewisses Erlebnis der Kinderzeit kommt zur Geltung im Gedächtnis, nicht etwa weil es selbst Gold ist, sondern weil es bei Gold gelegen ist. (フロイト『隠蔽記憶について Uber Deckerinnerungen』1899年) |

|

この意味で、私はほとんど常にフロイディアンでありプルースティアンである。 |

|

フロイト(とプルースト)の仮説…精神分析、つまり失われた時を求める探求は、文学のように、際限のないものになるほかはない。それも、歴史という名に値する歴史として、つまり歴史主義ではなくアムネーシスであるような歴史としてなのである。それは、忘却というものが記憶の欠落ではなく、つねに「現前している」が決して今-ここにはないあの記憶され得ぬものであり、習慣的な意識の時間に合っては、つねに早すぎると遅すぎるのあいだで引き裂かれるということを忘れはしない。心的装置にもたらされはするものの、感じずにいる第一撃の早すぎる時機と、何かが感じ取られ、耐えがたい思いのする第二撃の遅すぎる時機のあいだで、そこにあるのは、戦わずして傷つけられた魂ということなのである。(ジャン・リオタール『ハイデガーと「ユダヤ人」』本間邦雄訳) |

|

L'hypothèse freudienne (et proustienne)… La psychanalyse, la recherche du temps perdu, ne peut être, comme la littérature, qu'interminable. Et comme la véritable histoire, celle qui n'est pas historicisme, mais anamnèse. Qui n'oublie pas que l'oubli n'est pas une défaillance de la mémoire, mais l'immémorial toujours ‘présent', jamais ici-maintenant, toujours écartelé dans le temps de conscience, chronique, entre un trop tôt et un trop tard. – le trop tôt d'un premier coup porté à l'appareil qu'il ne ressent pas. , et le trop tard d'un deuxième coup où se fait sentir quelque chose d'intolérable. Une âme a frappé sans porter un coup. (Jean-François Lyotard, Heidegger et les Juifs, 1988) |

|

|

|

私の身体は、歴史がかたちづくった私の幼児期である[mon corps, c'est mon enfance, telle que l'histoire l'a faite]〔・・・〕 匂い、疲れ、声の響き、流れ、光、リアルから来るあらゆるものは、どこか無責任で、失われた時の記憶を後に作り出す以外の意味を持たない[des odeurs, des fatigues, des sons de voix, des courses, des lumières, tout ce qui, du réel, est en quelque sorte irresponsable et n'a d'autre sens que de former plus tard le souvenir du temps perdu ]〔・・・〕 幼児期の国を読むとは、身体と記憶によって、身体の記憶によって、知覚することだ[Car « lire » un pays, c'est d'abord le percevoir selon le corps et la mémoire, selon la mémoire du corps. ](ロラン・バルト「南西部の光 LA LUMIÈRE DU SUD-OUEST」1977年) |

|

失われた時の身体の記憶ーー心の記憶ではまったくないーーは抑圧されており、自我の異郷にある。 |

|

抑圧されたものは自我にとって異郷、内的異郷である[das Verdrängte ist aber für das Ich Ausland, inneres Ausland](フロイト『新精神分析入門』第31講、1933年) |

|

自我はエスの組織化された部分である。ふつう抑圧された欲動蠢動は分離されたままである。 das Ich ist eben der organisierte Anteil des Es ...in der Regel bleibt die zu verdrängende Triebregung isoliert. 〔・・・〕エスの欲動蠢動は、自我組織の外部に存在し、自我の治外法権である。われわれはこのエスの欲動蠢動を、たえず刺激や反応現象を起こしている異者としての身体 [Fremdkörper]の症状と呼んでいる。〔・・・〕この異者身体は内界にある自我の異郷部分である[Triebregung des Es …ist Existenz außerhalb der Ichorganisation …der Exterritorialität, …betrachtet das Symptom als einen Fremdkörper, der unaufhörlich Reiz- und Reaktionserscheinungen …das ichfremde Stück der Innenwelt ](フロイト『制止、症状、不安』第3章、1926年、摘要) |

|

もうひとつ、ニーチェアンとしてこう引用しておこう。 |

|

偶然の事柄がわたしに起こるという時は過ぎた。いまなおわたしに起こりうることは、すでにわたし自身の所有でなくて何であろう。 Die Zeit ist abgeflossen, wo mir noch Zufälle begegnen durften; und was _könnte_ jetzt noch zu mir fallen, was nicht schon mein Eigen wäre! つまりは、ただ回帰するだけなのだ、ついに家にもどってくるだけなのだ、ーーわたし自身の「おのれ」が。ながらく異郷にあって、あらゆる偶然事のなかにまぎれこみ、散乱していたわたし自身の「おのれ」が、家にもどってくるだけなのだ。 Es kehrt nur zurück, es kommt mir endlich heim - mein eigen Selbst, und was von ihm lange in der Fremde war und zerstreut unter alle Dinge und Zufälle. (ニーチェ『ツァラトゥストラ 』第3部「さすらいびと Der Wanderer」1884年) |

私はサン=ヴィクトルのフーゴーの《全世界を異郷と思う者こそ、完璧な人間である》を、時にこの文脈のなかで受け止めている。

最後に先の愛国心(ナショナリズムとパトリオティズム)に戻って言えば、私の考えでは、ナショナリズムは心の記憶、パトリオティズムは身体の記憶に関わるのではないか、と思いを巡らしている。