|

なんだい、ヒステリー起こしちまったのか? 気にすんな、ドゥルーズもいいところあるよ。でも悪いところもあるだろ? すべての人間と同様にね。 あまりエラそうなことは言いたくないがね、ボクはドゥルーズのニーチェ・フロイト・プルーストにかかわる箇所のみを集中的に吟味しただけだからな。 |

||||

|

|

||||

|

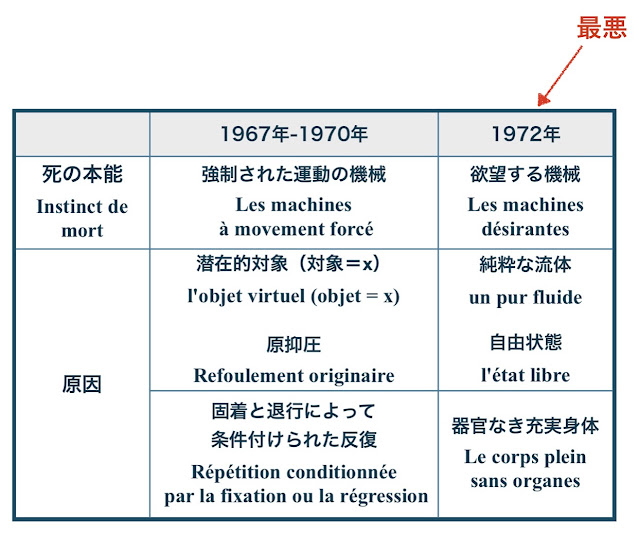

むかしのことだからいまさら誤謬を責めるつもりはないけどさ。でも問題はドゥルーズの読み手のほうだ。ドゥルーズの最悪部分を拾って踊ったのが1972年以降の思想界じゃないだろうかね。 |

||||

|

現在のドゥルーズ読解とは最低限、1960年代後半と1972年のあいだの矛盾を明瞭化してから始めないとな。それをドゥルーズ 研究者はいまだ誰もまともにやっていないように見えるね。

去勢どころか、ドゥルーズの浅はかなフロイト誤読ーーシツレイながらこう言わねばならないーーをいまだ信じ込んでさ、ドゥルーズをエディプス的父に祀りあげてな、何やら書いてる連中が腐るほどいる。 |

||||

|

浅薄な誤解というものは、ひっくり返して言えば浅薄な人間にも出来る理解に他ならないのだから、伝染力も強く、安定性のある誤解で、釈明は先ず覚束ないものと知らねばならぬ。(小林秀雄「林房雄」) |

以前、蓮實を引用しつつ「許せます、ジルを?」という記事を書いたことがあるが、蓮實の言っている許せない部分以上に、エディプスの彼岸には自由があるってのは、現在の視点からはどうしたって許しがたいね。ちがうかい?

ラカンは学園紛争を契機にエディプス的父の失墜を言った、ーー《父の蒸発 évaporation du père 》(「父についての覚書 Note sur le Père」1968年)《エディプスの失墜 déclin de l'Œdipe において、…超自我は言う、「享楽せよ Jouis ! 」と。》( S18,16 Juin 1971)

この文脈のなかで《レイシズム勃興の予言 prophétiser la montée du racisme》(AE534, 1973)や、父の名の時代から《資本の言説 discours du capitalisme 》(1972)への移行をを提示した。

ま、エディプス的父が蒸発して差別の自由、資本の欲動の自由にはなったんだろうよ。オメデトウ、ジルさん。予言が的中して。

こういう言い方をするとイキリ立つドゥルーズ 信者がいるだろうが、ドゥルーズ自身とエディプスコンプレクスにひどく囚われた人物だったんじゃないかね。

|

1944年7月2日、レジスタンス運動に参戦していたドゥルーズの兄ジョルジュGeorgesは、ドイツ軍に捕らえられ、強制収容所に送られる道程で死んだ。… ジル・ドゥルーズは、親友ミシェル・トゥルニエに打ち明けた。トゥルニエ曰く、ドゥルーズは家族の生活を、彼の両親の態度の結果として拒絶した。《ジルは常に兄のジョルジュにコンプレクスを持っていた。彼の両親はジョルジュに「正真正銘の崇拝 véritable culte à l'enfant mort」を捧げた。そしてジルは兄だけを賛美する両親を許さなかった。彼は凡庸だと見なされた二流の子供、「ヒーローの弟 le frère du héros」に過ぎなかった。》(フランソワ・ドッスFrançois Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari, biographie croisée,, 2007) |

|

ボクにはドゥルーズがアンチオイディプスを強調したのは、ひどいエディプスコンプレクスだったせいだという可能性は捨てられないな。ドゥルーズはマゾッホ論で、フロイトの「三つの小箱」(シェイクスピア論)に触れつつ、三種の母のひとつの類型として「父と結託したエディプス的母」と要約できることを言っているが、おっとさんだけでなくおっかさんもひどいエディプス的母だったんだろうよ、少なくともジルからみたら。 |

|

技術の本があっても、それを読むときに、気をつけないといけないのは、いろんな人があみ出した、技術というものは、そのあみ出した本人にとって、いちばんいい技術なのよね。本人にとっていちばんいい技術というのは、多くの場合、その技術をこしらえた本人の、天性に欠けている部分、を補うものだから、天性が同じ人が読むと、とても役に立つけど、同じでない人が読むと、ぜんぜん違う。努力して真似しても、できあがったものは、大変違うものになるの。〔・・・〕 といっても、いちいち、著者について調べるのも、難しいから、一般に、著者がある部分を強調してたら、ああこの人は、こういうところが、天性少なかったんだろうかな、と思えばいいのよ。たとえば、ボクの本は、みなさん読んでみればわかるけれども、「抱える」ということを、非常に強調しているでしょ。それは、ボクの天性は、揺さぶるほうが上手だね。だから、ボクにとっては、技法の修練は、もっぱら、「抱えの技法」の修練だった。その必要性があっただけね。だから、少し、ボクの技法論は、「抱える」のほうに、重点が置かれ過ぎているかもしれないね。鋭いほうは、あまり修練する必要がなくて、むしろ、しないつもりでも、揺さぶっていることが多いので、人はさまざまなのね。(神田橋條治「 人と技法 その二 」 『 治療のこころ 巻二 』 ) |

続く➡︎「夢の臍という聖痕」