|

いつもそうなのだが、わたしたちは土台を問題にすることを忘れてしまう。疑問符をじゅうぶん深いところに打ち込まないからだ。(ヴィトゲンシュタイン『反哲学的断章』) |

|

|

…………

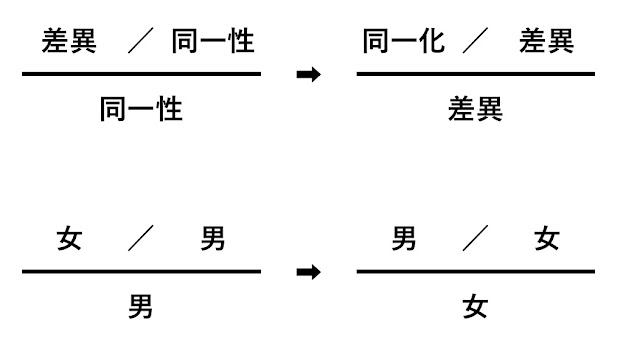

「アンチフェミの猿たち」で示した図を再掲しよう。

この図はより厳密には次のように示さなければならない。

ようするにある時期以降、土台が変わったということである。柄谷は《{(差異/同一性)同一性}という形而上学的な構造を根本的に逆転するかぎり、{(同一性/差異)差異}に帰着してしまわざるをえない。》と記しているが、かつてからこの論理は一部の思想家たちによって使われてきた。

そしてこの土台の逆転に不感症のまま、上層部で騒いでいる連中を「釈迦の掌の上で踊る猿」と私は呼ぶ。

別の言い方で言えば、人はみな社会的諸関係の構造に囚われて生きている。つまり《われわれの問いが、我々自身の“説明”できない所与の“環境”のなかで与えられている》のである。

個人は、主観的にはどれほど諸関係を超越していようと、社会的にはやはり諸関係の所産なのである。(『資本論』第一巻「第一版へのまえがき」1867年) |

『資本論』が考察するのは…関係の構造であり、それはその場に置かれた人々の意識にとってどう映ってみえようと存在するのである。(柄谷行人『トランスクリティーク』2001年) |

重要なことは、われわれの問いが、我々自身の“説明”できない所与の“環境”のなかで与えられているのだということ、したがってそれは普遍的でもなければ最終的でもないということを心得ておくことである。(柄谷行人『隠喩としての建築』1983年) |

そして社会的諸関係の構造が変貌した。だが、人はほとんどみなこの事態に気づかない。私も長いあいだ猿のままだった。世界的に見ても、1970年前後から1990年を経て21世紀になってさえも土台の移行を十全に認知しているのはいまだほんのひと握りに過ぎない。たとえばツイッターでなにやら騒いでいる連中は今もってほとんどみな猿である。

{(差異/同一性)同一性}➡︎{(同一性/差異)差異}の思考を示す柄谷の文も掲げておこう。

|

ペレルマンは『レトリックの帝国』のなかで、伝統的レトリックではほとんどとりあつかわれない議論技術として「概念の分割」をあげている。「現象/実在」という対象概念は、その最も代表的な例であり、偶然/本質、相対/絶対、個別的/普遍的、抽象的/具体的、行為/本質、理論/実践といった二項対立もおなじみのものだ。ペレルマンはこれを「第一項/第二項」とよび、さらにそれらがたんなる二項対立ではないことをつぎのように説明している。 |

|

《現象/実在という対概念を手本として、哲学的概念を第一項/第二項の形で表すことができる。第一項は現象的なもの、最初に出てくるもの、現実的なもの、直接的なもの、直接に認識されるものを表わす。第二項は第一項との間には区別があるが、この区別は第一項に関連づけてのみ理解される区別であって、第一項の諸様相間に現れた不両立関係を除かんがため第一項内で行われた分割の産物が第一項と第二項との区別である。第二項は第一項の諸様相内で価値あるものと無価値なものとを区別することを可能にする基準、規範を示している。第二項はたんに与えられてそこにあるものではなく、第一項を分割するにあたってその諸様相間に上下関係を設定することを可能にする規則のための構成物(コンストラクション)でもある。何が実在であるかを決定する第二項の規則に合致しないものが、見かけのもの、誤っているもの、悪い意味で現象的なものである。第二項は第一項に対して規範であり、同時に説明でもあるのである。》(ペルレマン「説得の論理学」) |

|

「説得の技術」としてみられているかぎり、どんなレトリック論も不毛である。(中略)「説得の技術」であるかぎり、レトリックは二次的であり、それはペレルマン自身のいい方でいえば、{(レトリック/哲学)哲学}という構図のなかにある。すなわち、レトリックと哲学の対立はメタレベルとしての哲学によって支えれれている、しかし、今日いわれている「レトリックの復権」は、そのような構図の"逆転"としてあらわれたのである。つまりレトリックそのものがレトリカルに逆転されたのであって、この自己言及性に注意しなければならない。それがもはやたんなる"逆転"でありえないことはいうまでもない。ペレルマンは、西洋哲学がそのような二項対立のなかにあると同時に、"独創的思想"が、これらの対概念の上下を逆転することによって生じてきたこと、しかしたんなる"逆転"にはとどまりえないことを、次のように説明している。 |

|

《独創的思考はためらうことなくこれら対概念の上下をひっくり返すものだが、しかし、その逆転も、対概念の二項のいずれかを手直しすることなしに起こることはまれである。逆転を正当化する理由を言う必要があるからである。こうしてたとえば個別的/普遍的という伝統的形而上学の特徴的な対概念を逆転すると、抽象的/具体的という対概念になる。なぜなら普遍がプラトン的イデアの如き高度の実在でなく、具体的なものから派生した抽象物とみなされるところでは、唯一の具体的存在でる個別的なものの方にこそ価値があるとされるからである。その場合直接に与えられたものの方が実在であり、抽象物は理論/実在の対概念に対応した派生的理論的産物にすぎないものとなる。》 |

|

そこからみれば、「形式化」が、たんに形式/内容の逆転ではありえず、{(形式/内容)内容}という構図そのものの逆転であらざるをえないことが明らかになるだろう。そして、この逆転は、{(内容/形式)形式}に帰結するだろう。デリダのいう「自己再固有化の法則」とはこのことである。そして、彼自身が{(差異/同一性)同一性}という形而上学的な構造を根本的に逆転するかぎり、{(同一性/差異)差異}に帰着してしまわざるをえない。彼自身が「自己再固有化」におちいらないようにするために、再び従来の構図を必要とするのである。 |

|

すでにのべたように、十九世紀後半からの「形式化」は、「知覚/想像力」・「実存/本質」・「不在/現前性」・「シニフィアン/シニフィエ」・「文字/音声」・「狂気/理性」・「精神/身体(知覚)」、その他ありとあらゆる二項対立(副次的なもの/一次的・本質的なもの)の“逆転”としてあらわれている。それが実存主義とよばれようと、構造主義とよばれようと、また当人がそのような名称を拒絶しようと、重要なのはそのような“逆転”ではない。むしろわれわれが問うべきなのは、いかにして“逆転”が可能なのかということだ。そのことは、すでにペレルマンが「分割」についてのべたことのなかに示唆されている。 すなわち、第二項は、「第一項/第二項」の対立に属すると同時に、第一項において不可避的に生じる「不両立関係」(パラドックス)を回避するために見出されるメタレベルであり、そしてこの上下(クラスとメンバー)の混同を禁止するところに、いわば「形而上学」がある。つまり、プラトン以来の哲学は、たんなる二分法によるのではなく、この対立がもつ自己言及的なパラドックスを“禁止”するところにあった。しかし、それはけっして“禁止”できない、というのは、それは形式的にコンシステントであろうとするかぎり、「決定不能性」におちいるからである。(柄谷行人「形式化の問題」『隠喩としての建築』所収、1983年) |

|

私自身、この柄谷の「形式化の問題」の重要性を真に受けとめるようになったのは『トランスクリティーク』の次の文を読んでからである。 |

|

私が気づいたのは、ディコンストラクションとか、知の考古学とか、さまざまな呼び名で呼ばれてきた思考――私自身それに加わっていたといってよい――が、基本的に、マルクス主義が多くの人々や国家を支配していた間、意味をもっていたにすぎないということである。90年代において、それはインパクトを失い、たんに資本主義のそれ自体ディコントラクティヴな運動を代弁するものにしかならなくなった。懐疑論的相対主義、多数の言語ゲーム(公共的合意)、美学的な「現在肯定」、経験論的歴史主義、サブカルチャー重視(カルチュラル・スタディーズなど)が、当初もっていた破壊性を失い、まさにそのことによって「支配的思想=支配階級の思想」となった。今日では、それらは経済的先進諸国においては、最も保守的な制度の中で公認されているのである。これらは合理論に対する経験論的思考の優位――美学的なものをふくむ――である。(柄谷行人『トランスクリティーク』2001年) |

※参照:「アンチ現代思想のために」