今回の選挙でも、多くの政党の公約には「低負担・高福祉」といわざるを得ない甘い言葉が並んでいますが、現実を見れば何かを捨てなければならないのは明らかです。何を捨てるのか、どこで線引きをするか。それを本気で話し合わないと、在特会ならぬ「老人特権を許さない市民の会=老特会」が出てきかねませんよ。「少子ニッポンの超タブー……一歩間違えば「姥捨て山論」」

ーーなどとツイートを散見するかぎりややヤクザなところもある山本一郎氏が言っているが、これはほぼほとんどの経済学者たちの(一部の楽観論者を除いての)コンセンサスだろう。彼らの主張を読む限り、エライ経済学者たちが集って「老特会」を結成したり、もしくは少なくともそのブレーンになってもしてもまったくおかしくない。

たとえばケインジアンであり黒田日銀擁護派でもある岩井克人は、《アベノミクスの真の狙いが、お年寄りから若い世代への所得移転を促すことにあると いうのは正しい》と言っている。

山口) 人為的に流通量を拡大してお金の価値を希薄化させる権限を、時の権力はあまり 行使すべきではない、と考えています。たとえば、貨幣のモラルという観点でも、お年寄り が大事に抱えてきた現金の価値を希薄化させることは問題がありそうで、非常に判断が難 しいとの思うのですが、その点はいかがでしょうか?

岩井) アベノミクスの真の狙いが、お年寄りから若い世代への所得移転を促すことにあると いうのは正しい。そして、わたしはすでに年寄り世代ですが、それは望ましいことだと考え ています。 (お金とは実体が存在しない最も純粋な投機である ゲスト:岩井克人・東京大学名誉教授【前編】)

また元日銀副総裁の武藤敏郎氏ーー2度本命視されながら総裁になりそこなったーーが取り仕切る大和総研の膨大な「国家の大計」シミュレーションにはこうある。

日本の財政は、世界一の超高齢社会の運営をしていくにあたり、極めて低い国民負担率と潤沢な引退層向け社会保障給付という点で最大の問題を抱えてしまっている。つまり、困窮した現役層への移転支出や将来への投資ではなく、引退層への資金移転のために財政赤字が大きいという特徴を有している。(「DIR30年プロジェクト「超高齢日本の30年展望」」(大和総研2013 より)

あるいは早稲田大学の原田泰教授は、元日銀理事の早川英男氏との対談で次のように言い放っている。

「日本人の平均給与が400万円しかないのになぜ高齢者に250万円も払えるのか」と早稲田大学原田泰教授が言っているようだ。(The Wall Street Journal 2014.12.5)

これらはすべて「老特会」にとってのキャッチフレーズともなりうるものだ。すぐれたエコノミストたちよ、きみたちはなぜ「老特会」を結成したり、すくなくともその結成を若者たちに促さないのだろうか。彼らは「左翼学者」とは言いがたいが、《体制が与えてくれる特権をすべて享受しながら、外面的には批判的でありたい》だけのリベラル経済学者でないとするなら、現在、各エコノミストがバラバラに超少子高齢化社会のタブーをわずかながらも犯し、なにやらほのめかしても殆どラチが明かないので、「老特会」にて団体行動をとるべきではないのか。

ひとが本当に恐れているのは、自分の要求が完全に受け入れられることである(……)。そして、今日の「ラディカルな」学者も、これと同じ態度(やるならやってみろという態度)に出られたら、パニックに陥るのではないだろうか。ここにおいて、「現実主義でいこう、不可能なことを要求しよう」という68年のモットーは、冷笑的な、悪意にみちた意味を新たに獲得し、その真実を露わににするといえるかもしれない。「現実主義でいこう、われわれ左翼学者は、体制が与えてくれる特権をすべて享受しながら、外面的には批判的でありたいのだ。そのために、体制に対して不可能な要求をなげつけよう。そうした要求がみたされないことは、みな分っている。つまり、実際には何も変わらず、われわれがこれまで通り特権化されたままでいられることは確かなのだ」。 金融犯罪に手を染めている企業を告発したひとは、暗殺される危険に身をさらす。それに対し、同じ企業に、グローバル資本主義とポスト植民地主義における雑種的アイデンティティとの関係を研究するので金を出してくれないかと頼んだひとは、数十万ドルの資金を手にする機会にめぐまれているのだ。 (ジジェク『操り人形と小人 キリスト教の倒錯的な核』 中山徹 訳)

「日本人の平均給与が400万円しかないのになぜ高齢者に250万円も払えるのか」と原田泰氏の言葉を引用したが、--原田氏は来年の日銀審議委員二人の入れ替えの候補者の1人に浮上しているそうだーー、大和総研によれば、、平均給与を手取り収入としたら次のようになるらしい。

現在の平均代替率は 2011 年度の実績で82.4%である。すなわち、生産年齢人口 1 人当たりの所得は 316 万円であったのに対し、65 歳以上人口 1 人当たりの社会保障給付額は 261 万円だった。(「DIR30年プロジェクト「超高齢日本の30年展望」」大和総研2013)

少子高齢化社会で高齢化比率が高くなればなるほど、この所得代替率は、年金水準を維持しようすればするほど高まってしまう。

|

| 母さんのペニス(充実した社会保障制度)を信じるフェティシストたち |

財政赤字逼迫の問題は、ほとんど社会保障費負担増の問題なのであり、避けがたい「姥捨て山」論の超タブー ーー上の2050年の図をみよ、姥捨て山にしたくなくても、自ずとそうなってしまうのは明らかだーーに触れようともせず、教育者面・指導者面して寝言を繰り出すことをやめない脳軟化症に罹患したかのような庶民派正義感のみの「インテリ」くんたち、いわゆるオピニオンリーダーが跳梁跋扈するネットの風潮を啓蒙する役割を「老特会」は果たすべきではないか。

すなわち、 社会保障の給付水準を考えるときに重要なのは、 現役世代の賃金との対比でみた、言い換えれば賃金によって実質化された給付水準である(……)。年金の世界では、年金額が現役世代の手取り賃金のどれだけかを所得代替率というが、これはまさに賃金対比で給付水準を評価する考え方である。年金に限らず、高齢者向けの医療給付や介護給付も、賦課方式型で運営されていることから同様に捉えて議論することに大きな意味がある。

現役世代の平均賃金と引退世代への平均給付が同じ率で変化していれば、所得代替率は一定で推移する。しかし、保険料率を引き上げて賃金上昇率以上に給付を拡充したり、賃金が下がっているときに給付を引き下げなかったりすれば、所得代替率は上昇する。引退世代の人数が増える分以上に現役世代の負担率を上昇させながら引退世代の生活水準を向上させてきたと前述したが、賃金対比で測った実質の給付水準を引き上げてきたのがこれまでだった。

賃金対比でみた給付水準 (=所得代替率) は、 現役世代と引退世代の格差―老若格差―と言い換えることが可能である。この老若格差をどうコントロールするかが、社会保障給付をどれだけ減らすか(あるいは増やすか)ということの意味と言ってよい。少子高齢化の傾向がこのまま続けば、いずれは就業者ほぼ 1 人で高齢者を 1 人、つまりマンツーマンで 65 歳以上人口を支えなければならなくなる。これまで 15~64 歳の生産年齢人口何人で 65 歳以上人口を支えてきたかといえば、1970 年頃は 9 人程度、90 年頃は 4 人程度、現在は 2 人程度である。医療や年金の給付が拡充され、1973 年は「福祉元年」といわれた。現行制度の基本的な発想は 9 人程度で高齢者を支えていた時代に作られたものであることを改めて踏まえるべきだ。「DIR30年プロジェクト「超高齢日本の30年展望」」大和総研2013)

まあそうはいっても、高齢の経済学者に望んでも実現性は低いので、小黒一正氏あたりはどうだろう、老特会のリーダーに。彼は「ワカモノ・マニフェスト策定委員会」の創立時からのメンバーでもあり、この「ワカモノ・マニフェスト」の内実は「老人の特権を許すな!」ではないか。

|

「ワカモノ・マニフェストYouth Policy 2009ー世代間格差の克服と持続可能な社会を目指してー」より

|

彼だけでは荷が重いのなら、ブレーンに高齢者予備軍の経済学者に入ってもらって。たんなるクリシェとしか聞えない《社会保障の抜本改革に切り込む安倍首相のリーダーシップが望まれる》などと反復しておらずに、まずは教育者面・指導者面したオピニオンリーダーたちの寝言を徹底的に「しばく」のが喫緊の努めではないだろうか。

こんなツイートでも、まさか《体制が与えてくれる特権をすべて享受しながら、外面的には批判的でありたい》だけなわけじゃないだろう?

◆社会保障費の伸びは1兆円ではない(小黒 一正)

いずれにせよブレーンはいくらでもいる。リフレ派/反リフレ派でももめるのは静かにやってもらって、より大きな核心は社会保障なのであり、それは大声でやったほうがいいのではないか。たとえば、「老特会」の仲間たちは、わたくしの寡聞の範囲でも、野口悠紀雄氏もいるし、深尾光洋氏もいる。

「老特会」がその名称としてふさわしいかどうかは別にして、社会保障なんたらと長い名前をつけたり、ワカモノマニフェスト」などの意味負荷過剰の言葉ではダメなんだよ。マスターシニフィアンとして機能しないとな。

ラカンは、‘master signifiers’(主人のシニフィアン)を‘points de capiton’(クッションの綴じ目)と呼んだ。

”なにがマスターシニフィアンを構成するのかといえば、《語りの残りの部分、一連の知識やコード、信念から孤立化されることによってである》(Fink 1995)。

この“empty”(空の)シニフィアン(主人のシニフィアン)が、正確な意味を持たないことによって、《雑多な観点、相相剋する意味作用のチェーン、ある特定な状況に付随する独特の解釈を、ひとつの共通なラベルの下に、固定し保証してくれる》(Stavrakakis 1999)

…………

附記

◆経済再生 の鍵は 不確実性の解消 (池尾和人 大崎貞和)

ーーー野村総合研究所 金融ITイノベーション研究部2011(「二十一世紀の歴史の退行と家族、あるいは社会保障」より)

こんなツイートでも、まさか《体制が与えてくれる特権をすべて享受しながら、外面的には批判的でありたい》だけなわけじゃないだろう?

小黒一正@DeficitGamble2014年12月10日(水)

しかし、急速に進む高齢化で年金などの社会保障費が急増し、歳出の約半分しか税収で賄えないなか、いま必要なのは給付抑制や負担増といった痛みを伴う改革を実行する政治の強い意志。http://goo.gl/MDhyM3

◆社会保障費の伸びは1兆円ではない(小黒 一正)

今年(2014年)4月1日から消費税率は5%から8%に引き上がった。今年12月頃には、消費税率を10%に引き上げる政治判断が控えており、スケジュール通りに税率の引き上げが行われれば、2015年10月から消費税率は10%となる。しかし、日本の財政状況は極めて厳しい。

今回のような消費増税は財政の持続可能性を高め、世代間格差を改善する試みの重要な一歩であるが、増税の効果を発揮するには、膨張する歳出の改革にも精力的に取り組む姿勢が重要である。その際、歳出改革の主なターゲットになるのは「社会保障」であるはずだが、政府が現在検討を進める社会保障改革は「不十分」との批判も多い。

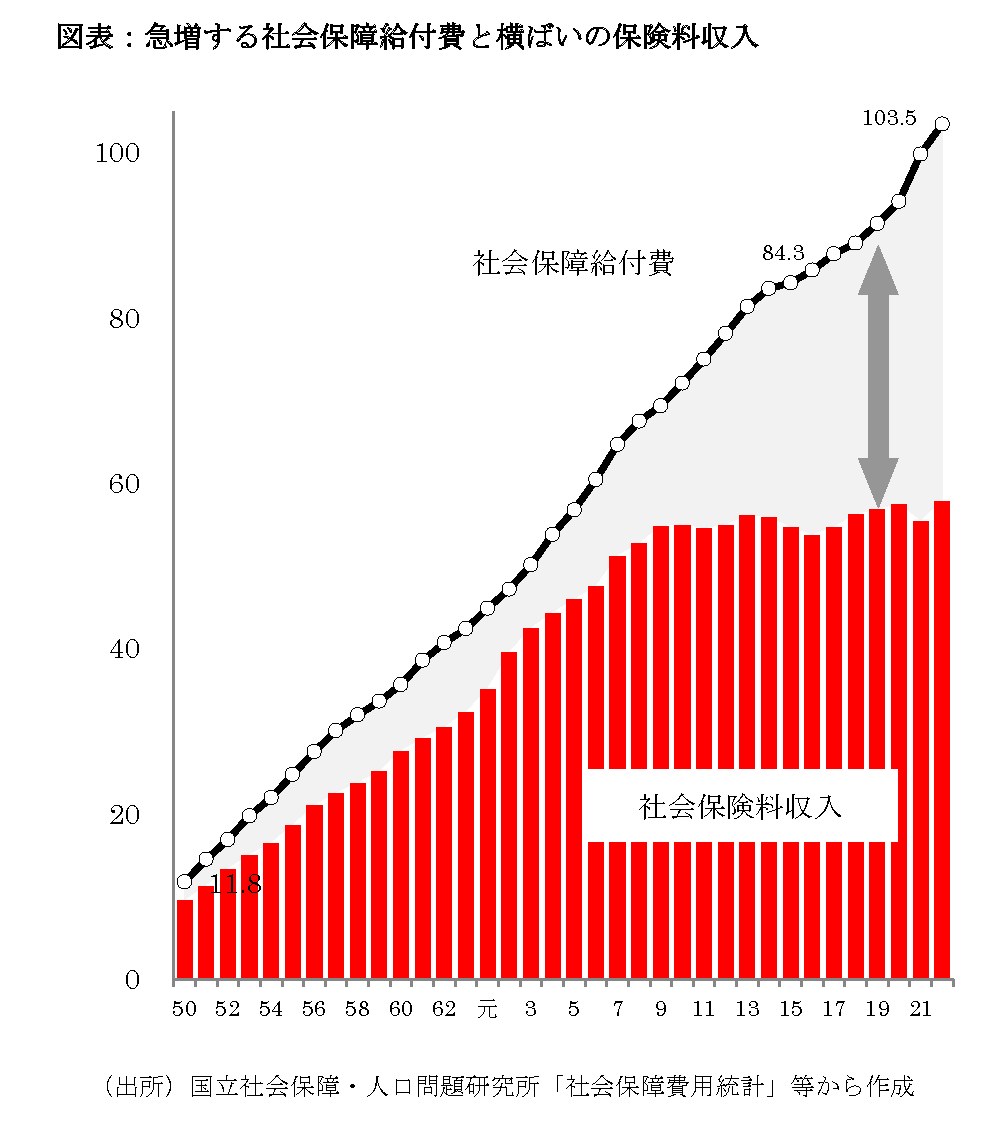

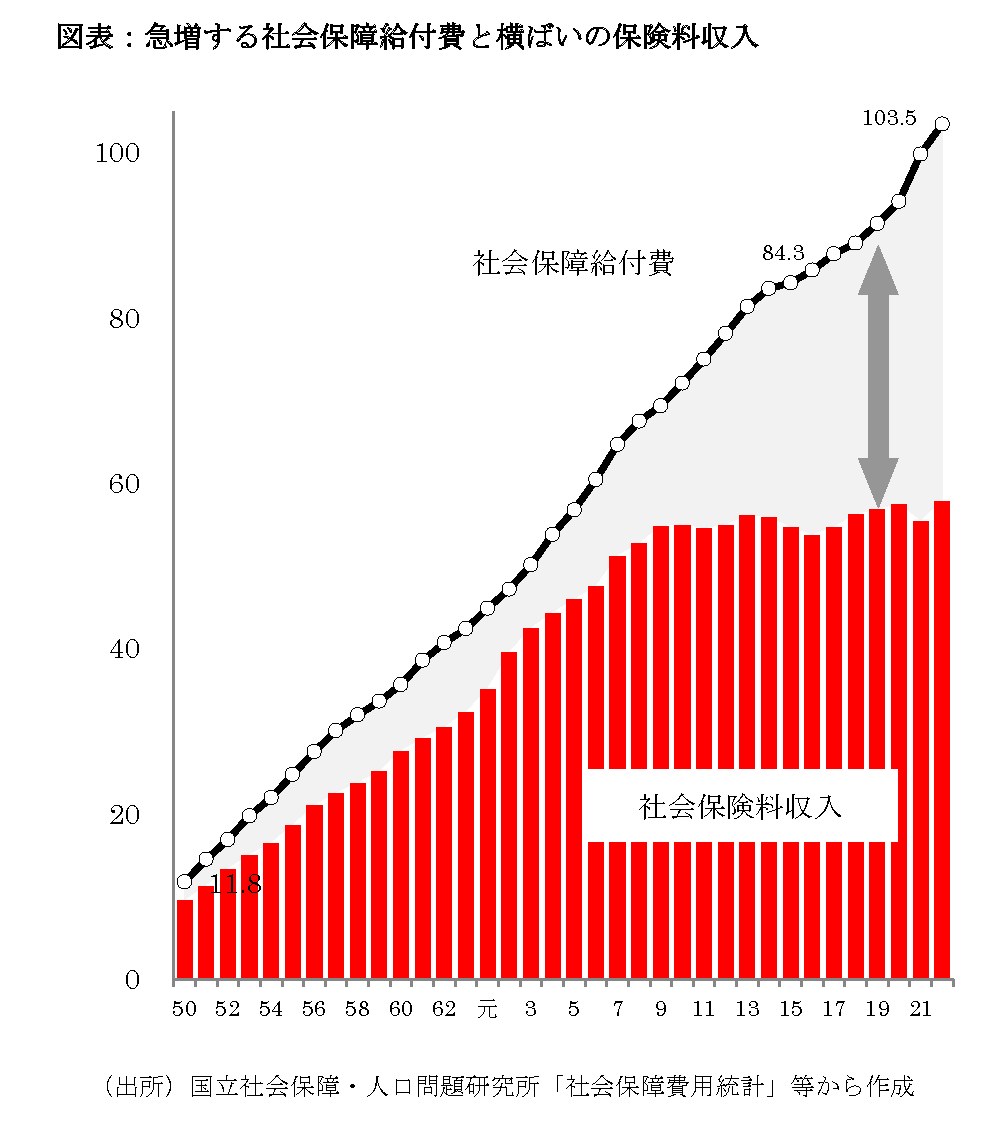

その理由は、社会保障給付費(年金・医療・介護等)の急速な伸びに対する対応が、今回のような増税のみでは全く追いつかず、もはや一定の抑制が不可避であるからである。以下の図表のとおり、給付費は平成15年度で約84兆円であったが、高齢化の進展により、平成25年度は約110兆円となった。110兆円は、名目GDPの2割超に達する規模である。

平成15年度から平成25年度の10年間では、約1兆円増の年度や約5兆円増の年度もあり、「ばらつき」があるが、年平均の給付費は2.6兆円程度のスピードで膨張してきたのが現状である。引き続き、このようなペースで社会保障給付費が膨張していくと、今回の5%増税で調達可能な財源(約13兆円)は、5年程度で食い潰されてしまう可能性が高い。

平成25年度の社会保障給付費110兆円の財源構成は、社会保険料収入が約60兆円、資産運用収入が約10兆円、残りの約40兆円は公費で賄う格好となっているが、ここ数年、生産年齢人口の減少などによって社会保険料収入は横ばいとなりつつあり、公費負担は急増傾向にある。

その際、公費負担のうち国の負担分を意味する「社会保障関係費」の伸びがこれまで約1兆円であったため、メディアを中心に、「社会保障コストの伸びは約1兆円」というイメージが広がっているが、それは楽観的な見通しと考えられる。

というのは、社会保障給付費が今度も年平均2.6兆円で伸び、社会保険料収入の横ばいが続く場合、社会保障関係費も給付費と同程度の伸びに近づく可能性が否定できないからである。

その上、現下の財政事情では、国の公費負担分は税収では賄いきれず、その過半は財政赤字で将来世代にツケを先送りしている現状にある。つまり、現状の社会保障は「給付>負担」となっており、その均衡には給付抑制か負担増が避けられない。

現在、公的年金の財政見通しに関する5年に1度の「財政検証」が厚労省によって実施されているが、今回の増税が無駄とならないよう、社会保障の抜本改革に切り込む安倍首相のリーダーシップが望まれる。(法政大学経済学部准教授 小黒一正)

いずれにせよブレーンはいくらでもいる。リフレ派/反リフレ派でももめるのは静かにやってもらって、より大きな核心は社会保障なのであり、それは大声でやったほうがいいのではないか。たとえば、「老特会」の仲間たちは、わたくしの寡聞の範囲でも、野口悠紀雄氏もいるし、深尾光洋氏もいる。

日本社会は、世界でも稀に見る人口高齢化に直面しており、このため、経済のさまざまな側面で深刻な長期的問題を抱えている。とりわけ深刻なのは社会保障であり、現在の制度が続けば、早晩破綻することが避けられない。(野口悠紀雄「2040年「超高齢化日本」への提言」)、

「老特会」がその名称としてふさわしいかどうかは別にして、社会保障なんたらと長い名前をつけたり、ワカモノマニフェスト」などの意味負荷過剰の言葉ではダメなんだよ。マスターシニフィアンとして機能しないとな。

ラカンは、‘master signifiers’(主人のシニフィアン)を‘points de capiton’(クッションの綴じ目)と呼んだ。

どの「主人のシニフィアン」も瘤のようなものであり、知識、信念、実践などを縫い合わせて、それらが横にずれることを止め、それらの意味を固定する(ジジェク)。

”なにがマスターシニフィアンを構成するのかといえば、《語りの残りの部分、一連の知識やコード、信念から孤立化されることによってである》(Fink 1995)。

この“empty”(空の)シニフィアン(主人のシニフィアン)が、正確な意味を持たないことによって、《雑多な観点、相相剋する意味作用のチェーン、ある特定な状況に付随する独特の解釈を、ひとつの共通なラベルの下に、固定し保証してくれる》(Stavrakakis 1999)

…………

附記

◆経済再生 の鍵は 不確実性の解消 (池尾和人 大崎貞和)

ーーー野村総合研究所 金融ITイノベーション研究部2011(「二十一世紀の歴史の退行と家族、あるいは社会保障」より)

池尾:日本については、人口動態の問題があります。高齢化・少子化が進む中で、社会保障制度の枠組みがどうなるのかが、最大の不安要因になっていると思います。

経済学的に考えたときに、一般的な家計において最大の保有資産は公的年金の受給権です。

大崎:実は、そうなんですよね。

池尾:今約束されている年金が受け取れるのであれば、それが最大の資産になるはずです。ところが、そこが保証されていません。

日本の家計の金融資産は過半が預貯金で、リスク資産に配分しようとしない、とよく言われます。会計上見える資産では確かにそうなっています。しかし、実は不安定な公的年金制度という枠組みを通じてリスクを取らされているとも言えるわけです。公的年金の受給権という資産が安全資産化すれば、ほかにリスクを取る余地が生まれてくるはずです。

そういうことをやったからといって家計の将来に 対する自信が回復するかどうかは分かりません。しかし、自信を回復し得る環境を整える必要はあります。消費についても同じです。大きな不確実性を背負った状態で、 「活発な消費をしろ」と言われても、それは無理だと思います。

大崎:国は「公的年金で老後の生活は安心だ」という説明をしたいんだけれども、国民はそのようには受けとめていなくて、 「制度は変更されるかもしれない。どちらかというと悪いほうへ変わりそうだ」と読んで行動しているということですね。

池尾:そうです。

大崎:ただ、 「何年には給付を削減します」と宣言してしまうと、これはこれでまた不安を呼ぶのではないかとも思います。

池尾:例えば、公的支援が限定的だということになると、残りは自助で支えなければいけない、という意識が高まります。既に高齢の場合には、確かに心細さは生じます。ですが、いわゆる予備的動機で行われる予備的貯蓄と言われる部分については、貯蓄する必要性は下がるはずです。

大崎:それは、リスクが読める分、自助努力で補充すべき分がはっきり計算できるからですね。

池尾:自助と言われたときに準備する時間が残されている世代もあります。高齢世代に関しても、これまでの将来への不安から貯蓄に励んできて、大量の金融資産を保有している方も多くいらっしゃいます。要するに、自身の長生きリスクと公的支援の変更リスクの両方に備えているんです。

ですから、先行きの見通しをはっきりさせることが、政策運営上求められていると思います。抜本的改革をやって、持続可能性を持った社会保障制度を確立するというのは大きな課題だと思います。

(……)

大崎:今のお話を伺っていて思ったのは、政策当事者が事態を直視するのを怖がっているのではないか、ということです。例えば、二大政党制といっても、イギリスやアメリカでは、高福祉だけれども高負担の国をつくるという意見と、福祉の範囲を限定するけれどもできるだけ低負担でやるというパッケージの選択肢を示し合っているように思います。

日本ではどの政党も基本的に、高福祉でできるだけ増税はしない、どちらかというと減税する、という話ばかりです。実現可能性のあるパッケージを示すことから、政策当事者が逃げている気がします。

池尾:細川政権が誕生したのが今から18年前です。それ以後の日本の政治は、非常に不幸なプロセスをたどってきたと感じています。

それ以前は、経済成長の時期でしたので、政治の役割は余剰を配分することでした。ところが、90年代に入って、日本経済が成熟の度合いを強めて、人口動態的にも老いてきた中で、政治の仕事は、むしろ負担を配分することに変わってきているはずなんです。余剰を配分する仕事でも、いろいろ利害が対立して大変なんですが、それ以上に負担を配分する仕事は大変です。

大崎:大変つらい仕事ですね。

池尾:そういうつらい仕事に立ち向かおうとした人もいたかもしれませんし、そういう人たちを積極的にもり立ててこなかった選挙民であるわれわれ国民の責任も、もちろんあると思います。少なくとも議会制民主主義で政治家を選ぶ権利を与えられている国においては、簡単に「政治家が悪い」という批判は責任ある態度だとは思いません。

しかしながら事実問題として、政治がそういった役割から逃げている状態が続いたことが財政赤字の累積となっています。負担の配分をしようとする時、今生きている人たちの間でしようとしても、い ろいろ文句が出て調整できないので、まだ生まれていない、だから文句も言えない将来世代に負担を押しつけることをやってきたわけです。